しののめ寺町 ホームページリニューアル

店のこと

2020年02月22日

気づいていただいているでしょうか? 「しののめ寺町」のホームページをリニューアルしました。

実はこれまでのは自作サイトで手作りしてきたものです。慣れないことゆえ大変ではありましたが、もの作りが好きな私には楽しい作業で、結構気に入っていました。(ブログIT関係のひとびと)(ブログ鏡よ 鏡…)

が、ホームページの目的はあくまでも、広く、わかりやすく、便利に、活用していただくことです。ITの世界はとにかく複雑で難解。あれこれ試行錯誤し、がんばってきましたが、素人の力の限界を痛感。

Googleアナリティクスに降参!

わかる方にはわかっていただけるでしょうか? って、私もよくわかっていませんが(笑)。

ともあれ、ついに白旗を挙げた次第。「しののめ寺町」のさらなる発展を願い、思い切ってプロの方に制作を依頼することにしました。お願いしたのは以前からよく存じ上げているメディアクリエイツさん。代表もスタッフも女性の会社です。

お客様に私たちの「店」と「商品」をご理解いただき、ご来店に導く。あるいはオンラインショップに導く。広く、わかりやすく、便利に…。そのためにはどうしたらいいか。話し合いを重ね、進めてまいりました。

見た目はもとより様々な内部の構築は、さすがプロ! こうした部分が、素人の私ではできないことでした。女性ならではのきめ細かな視点も加わり、あたたかみのある「しののめ寺町」らしいホームぺージが出来上がりました。

思えば開店前。ホームページの制作はどうしたらいいものかと思案していた時に、IT関係の知人から勧められたのが自作することでした。便利なサイトがあると教えてもらい、kyoto-jako.jpという立派なドメインを決めてもらい、恐る恐る始めたのが8年前です。

デジカメで写真を撮り、サイトで準備されたひな型に画像や文章をはめこみ。ああでもない、こうでもないと四苦八苦。まるで子供が真っ白な画用紙に絵を描いていくようなスタートでした。

少しずつコツをつかみながらも、さらによくするにはどうしたらいいかと模索しつつ…。これまでに膨大な時間をホームページと向き合ってきました。それはまさに「しののめ寺町」と向き合う時間。ひいては自分自身と向き合う時間でした。

特にこのブログ「にわか女将の走り書き」では、その時々の思いを正直に書いてきました。一つ書き上げるたびに、自分の思いがまた一つ吹き込まれ…。

ホームページの更新をするたびに、自分自身も更新されていくような。自分自身を更新するたびに、ホームページも更新されていくような。もはやホームぺージは私そのものだったかもしれません。

はじめからプロに頼んでいれば、もっと楽だったでしょう。けれどホームページと懸命に向き合ってきた過程は、私にかけがえのないものを与えてくれたと思っています。

いよいよプロにお願いする段になっても、自分で作ってきた経験があるからこそ、足りない部分、強化したい部分。残したい部分。そうした部分を明白にお伝えすることができたように思います。

新ホームページの完成を楽しみにしながら、一方で、拙くも愛着ある自作ホームページと別れるのは、まるで分身と切り離されるような寂しさでした。けれど最後は、やるだけやり切った感でサヨナラすることができました。

旧ホームページ、ありがとう! 新ホームページ、よろしく! 今はその思いでいっぱいです。

今回の一番の変化はオンラインショップを充実させたことです。遠方のお客様。このところの夏の猛暑で外出を控えられるお客様。体調がすぐれず足が遠のいて、と仰るお客様。まだ「しののめ寺町」をご存じいただいていない未知のお客様…。

オンラインショップでのみ、クレジット決済できるよう手続き中です。ぜひ活用していただけたらと願っております。

これからもメディアクリエイツさんにサポートをお願いしながら、常に新しい情報を発信し、愛着あるホームページに育てていきたいと思っております。どうぞ、時々覗きに来ていただき、ご意見などお聞かせくださるとうれしいです。

新しいホームページ、何卒よろしくお願い申し上げます!

ルーティン

家のこと

2020年02月01日

年が明けたと思ったら、早、1月も終わり。皆様、どのような新年を迎え、この一ヶ月を過ごしてこられましたでしょうか?

「しののめ寺町」は大晦日から6日間のお休みをいただきました。といいましても休み初日は店の片付けに。休み最終日は翌日の準備に。ということで実質は4日間というところでしょうか。

その貴重な休み、自分の一番したいことをして過ごしたいものです。上げ膳据え膳の温泉旅行、自宅でのんびり読書三昧…。あれこれ妄想するのですが、いつも答えは、家の整理! です。

去年1月のブログでも同じことを書いていました(ブログなんくるないさー)。相変わらずの貧乏性ですが、本当にしたいことなんですから仕方ありません(笑)。

店を始めて以来、慌ただしい生活になりました。帰宅すると、とりあえずご飯。終われば、片付けもそこそこに、とりあえずお風呂。上がって一息つくと、もう寝る時間。なんて毎日。

見渡せば、開封もしていないダイレクトメール。ボタンが取れたままの洋服…。とりあえず、から漏れたあれこれが、家の中そこここに散乱しています。

休みの日にまとめて修復をと思いながら、休みの日は休みの日で所用に追われて暮れていき。そうして、さらに堆積していくモノたち。

詩人の茨木のり子さんの詩に「廃屋」というのがあります(ブログ廃屋)。

人が

家に

棲む

それは絶えず何者かと

果敢に闘っていることかもしれぬ

これは一部抜粋です。放っておくと、家の中のモノたちが、たちまち魑魅魍魎(ちみもうりょう)を引き連れて襲い掛かってくる、みたいな。とにかく壮絶な詩。初めて読んだ時は、縮み上がるほどの衝撃でした。

家についてこんな風に書けるひとは、茨木のり子さんを置いてほかにない! と感心するばかりです。

折に触れ肝に銘じる詩ですが、忙しさに紛れて、闘いに敗れっ放しのここ数年。敗者復活戦とばかりに、お正月休みはなにをさておき家の整理! と相成る次第です。

こびりついた汚れを拭き取り、散らかった物を片付け、「廃屋」の詩さながらだなぁと納得しながら、つくづく思ったこと…。

まめに拭いていれば、すぐ落ちたであろう汚れ。まめに片付けていれば、散乱しなかったであろう物たち。そんなどれもが、ほんのわずかの時間、わずかの手間でできたこと。それを惜しんだばかりに、こんな面倒なことに膨れ上がってしまったんだなぁ、という反省でした。

そして、閃きました。ルーティンにしてしまえばいいんだ!

ルーティン…。日常の決まった作業、ということでしょうか。やるべきことは、決まりとしてやってしまうのです。

いやいや、その時間がないんじゃないか、と思うのですが。一つ一つは些細なことばかり。ほんの数分、数秒でできることも。その気になれば捻出できる時間です。

いつも、あれもしないと、これもしないと、と気が急くばかりの私。どれから手をつけようかと判断するのに時間を浪費したり。一つのことをやりながら、他のことに気が散ったり。

ルーティンにしてしまうことで、迷う余地なく行動することができそう。そのために、するべきこと、省けることの判別もつきそうな。

で、決めたルーティンはといいますと…。寝室のカーテンは毎朝開ける。出勤前、自宅で淹れたコーヒーを座って飲む。脱いだ服はすぐにハンガーに架ける。新聞はその日のうちに読む…。

子供かぁ、ていうのもありますね(笑)。呆れられることと思いますが、これが私の現実。いやはやお恥ずかしい。

一ヶ月経ち、守れているかといいますと…。

あー時間がない、と、ついつい省略。ルーティンにがんじがらめになっては逆効果と言い訳し。それじゃあルーティンと言わないじゃないかと、自分にツッコミを入れ、翌日は実行。

そんなことを繰り返しながらの一ヶ月。徐々に定着していけばいいかなと、ゆるく実践中です。

いろんなことがある毎日。心は右に、左に、揺れ動き。今にあたふたしながら、過去を悔やんだり、未来を憂いたり…。自分というものを制御できずに、空中分解してしまうんじゃないかと思うことがあります。

ルーティンと決めたことをやっていく。不思議なことに、それだけで、自分の軸に立ち戻れる気がします。

調べてみると、スポーツ選手もそれぞれに大切にしているルーティンがあるそうで、ルーティン効果なんて言葉もあるようです。

大きなことを追いかける前に、足元の些細なことを大切にしてみる。その一つの方法としてのルーティン。家事だけでなく、仕事にも取り入れていきたい習慣です。

今年も厳しい一年になりそうです。気が遠くなる前に、まずは日々のルーティンから! そんなことを思う1月の終わりです。遅ればせではございますが、本年もよろしくお願い申し上げます。

令和

店のこと

2019年12月31日

今年も残り一日となりました。皆様にとって、どんな一年でしたでしょうか?

地球規模での自然環境の変化に、消費税引き上げに伴う諸々の経済環境の変化(ブログ軽減税率制度のこと)。のちのち語り継がれるほどの、大きな分岐点となる激変の一年だったのではないかと思います。

時代の変化のスピードが年々増していくように感じるのは、年齢のせいでしょうか。あるいは、店を始めたせいもあるかもしれません。個人として暮らしていた時よりも、敏感にならざるを得ない立場になったことを痛感する数年です。

にもかかわらず、そもそも適応能力の低い私。猛スピードで変化していく時代に適応していくことは、なかなか大変でして。例年にも増して厳しい年となりました。

この一年への思いは人それぞれかと思いますが、誰にとっても大きな出来事は、やはり「令和」という新しい時代の幕開けだったのではないでしょうか。こんな私にとっても、なにかしら希望をつなげる思いのする明るい出来事でした。

皇室や元号制度についてはいろいろなご意見があるところかと思います。私には難しいことはわかりません。ただ、平成時代の天皇皇后両陛下のお姿をテレビで拝見した時に味わう、えもいわれぬ安心感。特に美智子様の慈悲深い眼差しには、心打たれるものがありました。

一方で、そのあとを引き継がれる雅子様のプレッシャーはいかばかりか、と案じることも…。

さかのぼって思い起こすと、現在の天皇陛下のお妃選びは難航されたもようでした。そんななか、当時、外交官だった雅子様が候補に。

まさに才色兼備。お洒落なファッションに身を包み、追いかけるマスコミをかわしながら颯爽と歩かれる姿はとても印象的でした。

将来の皇后になられる方はこれくらいじゃないとダメなんだろうな。こういう方なら公務もうまく果たしていかれるんだろうな。なんて思いつつ…。

こういう方であればなお、自由な立場で活躍される方がいいんじゃないか。その方がご自分らしく輝いていられるんじゃないか、とも思ったり。

私の要らぬおせっかいをよそに(笑)、現在の天皇陛下の「雅子さんのことは私が全力でお守りしますから」というプロポーズのお言葉に、ご結婚を決意されたとのこと。まさに世紀のラブロマンスだなぁと感動したものです。

キャリアウーマンから皇室へ。そのお暮らしの変化は、想像する由もありません。ただ、皇室の装いに身を包み、つつましやかにテレビに映られるお姿を拝見するたびに、独身時代の颯爽と歩かれていたかつての映像が浮かんだものでした。

そうこうするうちに、体調不良の報道。環境の変化への適応が、想像以上に難しかったことが察せられます。思いのほか長きにわたることとなりました。誰にとっても辛いことですが、お立場がお立場。この間の苦しみはいかばかりだったことでしょう。

その長いトンネルを抜けられ、「令和」の幕開けと共に元気なお姿を拝見できたことは、なによりうれしいことでした。

久しぶりに拝見する晴れやかな笑顔の雅子様。内から放たれる輝き。風格あるたたずまい…。もともと美しい方ではありますが、これまでとは違った美しさに、私には思えました。

それは覚悟を決めた方の美しさなのだと思います。苦しい時期を経られたからこそ辿り着かれた境地。名実ともに皇后になられたんだなぁ。そう確信させられるお姿でした。

かつては違和感があった皇室の装いも、今ではとても似合っておられるように感じるから不思議です。

この間、プロポーズの言葉通りに全力で守って来られた天皇陛下。その晴れやかな笑顔が、いつもお隣にあったのもまたうれしいことでした。

皇后として、新たな時代を切り開いていく力を持っておられるであろう雅子様。くれぐれも無理されることなく、健康で公務を遂行していかれることを願ってやみません。

そして願わくば…。新たな皇室ファッションを切り拓き、ますます美しさに磨きをかけていただきたいなぁ。かつてのダイアナ妃のように。というのは私の勝手な願いです。マスコミのバッシングの的にならないことをも併せて願いつつ。

こうした雅子様のお姿を拝見しながら、覚悟、というものについて考えた一年でもありました。

雅子様には遠く及びませんが、私も人生の局面、局面で、それなりの覚悟はしてきたんだと思います。ことに店を始めるにあたっては、強い覚悟を決めたはずなのですが…。まだまだ覚悟が足りないと、不甲斐なく思うことばかりです。

その覚悟というもの、どうやって生まれてくるものなのかなぁ、と考えるに…。ひらめきのように、突然、生まれるものでなく、経験を積む中で自ずと培われていくものなのかもしれない。そう思い至りました。

まずは経験を積むこと。いいことであれ、そうでないことであれ。その経験こそが覚悟を強いものにしていってくれる。そう思えば、山あり谷ありの人生もまた楽し!

そんなことを思う令和元年の大晦日です。

今年も一年の営業を無事に終えることができました。ひとえに皆様のご支援、ご愛顧のお蔭です。ありがとうございます。新年は1月6日からとなります。皆様、良いお年をお迎えください。

軽減税率制度のこと

店のこと

2019年11月29日

今回は気の重いタイトルとなりました。お金のことはさっぱり苦手な私が、経済のことなど語れるわけはないのですが、触れないわけにもいかない。こんな考えの人間もいるのかと一笑に付していただければ、という覚悟で書いてみます。

10月から消費税が10%に引き上げられました。一方で、持ち帰り食品や新聞代など一部のものは8%に据え置き。生活していくうえで不可欠のものを据え置くことで、低所得の方の負担感を軽減することが目的とか。初めての軽減税率制度導入です。

はじめに聞いたときは、なるほどなぁと思わないでもありませんでした。うちは持ち帰り食品に該当するので、ちょっと他人事のように聞いていたかもしれません。

それが実施時期が近づくにつれ、そんな単純な話ではないことがわかってきます。というより、かなり複雑な話。

持ち帰り食品は8%に据え置きと言われても、持ち帰り食品を作り、販売するためにかかる経費は軒並み10%に上がります。家賃、お酒、包装資材、消耗品一式…。これもかぁ、あれもかぁ、という感じ。今まで通りの価格では、当然、収益は減ります。

まわりのお店を見ると、やむなく本体価格を値上げされるところあり。お店がかぶって据え置かれるところあり。いずれにしても苦渋の選択です。

実施から一ヶ月少し様子を見ましたが、値上げやむなしということで、うちも11月11日から価格を改定させていただきました。

二種類の税率を扱われるお店については、レジの買い替えや、煩雑な対応に追われられたもよう。そのための公的な助成金が準備されていたようですが、その費用と手間はいかばかりだっだでしょう。

私なぞが今さらあれこれ言っても仕方ないことですが、そもそも軽減税率制度って意味があったのでしょうか。私には混乱を招いただけに思えてなりません。

何年か前の人気ドラマで、主人公の刑事が放つ「事件は現場で起きているんだよ!」という名セリフがありましたが、まさにそんな印象。政策に携わる方たちは頭脳明晰なことと思うのですが、失礼ながら、現場の事情については想像が及ばれていないような。違っていたらスミマセン。

併せて実施されたのがポイント還元制度なるもの。カード払いにすると、来年6月までポイントが還元されるというシステム。消費税値上がり分以上のお得感で消費の冷え込みを回避し、かつ将来のキャッシュレス化に向けての道筋を作るための施策なのだとか。

この制度を駆使すると、どんどんポイントが溜まって得をするらしく、「ポイ活」という新語も生まれました。ワイドショーでは達人たちのポイ活ぶりが紹介されていますが、世の中にはまめな人がいるものだと感心するばかりです。

時期を同じくして、〇〇ペイというのもたくさん出現しました。さらなる(!)お得感を謳った宣伝と勧誘の猛攻撃に、店としても消費者としても、その選択に迷うばかりです。

ここ数か月の購買にまつわる世の中の変化は目まぐるしく、これに乗れた人はお祭り騒ぎのような。乗れなかった人は置いてきぼりを食ったような。弱者に優しいはずの軽減税率制度が、実は弱者にちっとも優しくないように思えるのは私だけでしょうか…。

以前は現金が一番お得でした。そりゃあそうですね。あちこちで手間や手数料がかかることなく、直接やり取りをして無駄がない。それがあっという間に逆転。現金で払うと損なんて、不思議な時代になったものだなぁと思います。

お客様の中に、ご近所で古くから営まれているお店の大奥様がいらっしゃます。88歳にしてなお現役。お商売や日々の暮らしの知恵をいつも教えていただき、尊敬申し上げている女性のお一人です。

大きな金額がやり取りされるお商売ですが、掛け売り、掛け買いが慣例のなか、こちらはすべて現金とのこと。経理も担当されていて、夜の帳面つけは日課だそうですが、一日の収支は毎日ゼロ。なんのリスクも負わない明朗会計は、お見事と言うしかありません。

なかなか真似できることではありませんが、この商習慣、生活スタイルには、学ぶべきことがたくさん含まれているなぁと感心してしまいます。

各社、各店の方針で、値引きやキャンペーンをされることは大歓迎です。が、それが国の施策で行われ、購買形態が操作されるというのはどうなんでしょう。

個人の考えで、クレジットカードやポイントカードは作らないという方もあるでしょう。そうしたものは使いこなせないという方もあるでしょう。今回の施策は、お得感があまねく行き渡らないだけでなく、恩恵が届くべき人にこそ届いていないという気がしてなりません。

店には店で事情があり、大きな会社と小さな店では、その事情も異なります。

見えるリスク、まだ見えないリスクを推し量り、溢れる情報を精査し、自店にとって最適なものを選び出す…。なかなかに難しい作業です。

うちでも「カード使えますか?」と尋ねられるお客様の割合が一気に増えました。苦慮するところでしたが、今しばらく静観するということで、店頭での各種カードの導入は見送らせていただきました。

そんななか、しきりに思い出される記憶がひとつ…。

京都の夏の風物詩の一つに、五条坂の陶器市があります。暑いさ中ながら、私も以前は楽しみに出かけて行ったものです。一つ一つ吟味して買い求めたものは、安価なものばかりですが、今でもその時の思い出と共に大切に使っています。

ある年、若い作家さんのテントで小さな花器を見つけました。モダンながら実用性に富んだデザインは一輪挿しにぴったり。私がしげしげと眺めているのに気づいた作家さんが、シンプルに見えて、とても手間がかかったデザインであることを熱く語ってくれました。

彼の話を聞いてさらに花器の魅力が増し、それにしては抑えられた価格であることがわかり、買うことに決めました。

京都では珍しいことですが、この陶器市では値切るのがお約束で、そのやり取りも楽しみのうちです。が、その時は「値切るのやめときますね」と言って、値札に書かれた金額をそのまま支払いました。

そもそも安価なもの、偉そうに言うことでもないのですが(笑)、なにかしら自分の思いを伝えたかったのでしょう。それは、作家さんが金額で表した価値を、そのままの価値としてしっかり受け取ったよ、という私の意思表示だったように思います。値切ることは、彼の価値をも値切るように思えたのです。

気の良さそうな彼は、値切ればいくらかまけてくれたかもしれません。けれど、少しばかりの得をするよりも、ずっと満足感のある買い物でした。今でもこの花器に花を活けるたびに、その時の彼の誇らしげな表情や、彼の仕事ぶりも含めて購入を決めた自分の思いが蘇ります。

物を買うという行動は、とても個人的で、シンプルで、血の通い合ったもの。物を買うって、本来こういうものなんじゃないか…。

この記憶は、改めてそんなことを思い知らせてくれているように思います。

お客様の利便性を計れていないのが実情ですが、それでも選んでいただける商品、店であれるように努力してまいります。時代遅れかとは存じますが、寛大なご理解を賜りますよう今後ともよろしくお願い申し上げます。

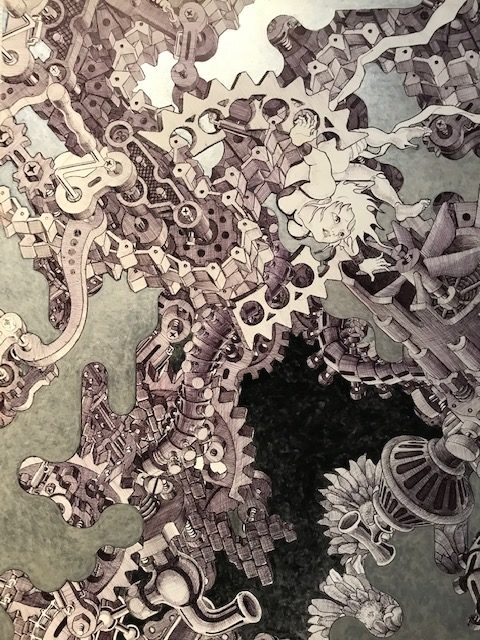

杉本晋一展

アートなこと

2019年10月30日

今月始めのことになりますが、素晴らしい展覧会を観に神戸まで出かけてきました。「杉本晋一展 重力都市シリーズ 騒めく景色」です。

実は私、子育てが少し落ち着いた30代半ばの頃、服飾の専門学校に通った経験があります。高校を卒業したばかりの子らと机を並べて、二年間、主婦と学生の二足のわらじの毎日。ハードではありましたが、今につながる貴重な経験となりました。

その時、講師として来てくださっていたのが杉本先生です(ブログ杉本先生から教わったこと)。

デッサンと色彩学。出される課題は難しいものでしたが、ご自身がアーティストである先生の授業はとても楽しく、毎回、心待ちにしていたのを覚えています。

卒業後に個展の案内状をいただき出かけたところ、これまでに観てきたどんな作家さんとも違う作風に、たちまちファンになってしまった次第。以来、個展があると知れば、京都はもちろん、少し遠くても出かけて行くようになりました。

近年ではニューヨークで成功をおさめられるほどに。さすがにニューヨークまでは出かけられませんでしたが(笑)。

立体や様々な作品を制作してこられた杉本先生ですが、私が特に好きなのが重力都市シリーズです。無機質な空間を描かれた巨大な絵で、いくら観ていても飽きることがなく、ぐいぐい引き込まれていく不思議な世界。その中を一人、二人、宙を舞う女の子がいます。

大人びているようで、あどけない。リアルなようで、ファンタジー…。なににも分類されない、えもいわれぬ魅力を持った女の子です。

冷たく緻密な世界を、生々しい肉感と体温を放ちながら、ほとんど生まれたままの姿で縦横無尽に浮遊する姿は、究極の自由と解放を謳(うた)っているよう。

好きなものは好き。嫌いなものは嫌い。うれしい時はうれしいし、悲しい時は悲しい。したいことはしたいし、したくないことはしたくない。とばかりに…。

こんな風に自由でありたいなぁ。

これらの絵を観るたびに、私は絵の中の女の子に憑依して、一緒に宙を舞っている気分を味わいます。その解放感といったらたまりません。いつからか、女の子は私の絶対的な憧れとなりました。

しんどいなぁと思う時、心の中に女の子が現れます。女の子は私を絵の中に誘い出し、一緒に宙を舞ってくれます。たちまち自由な世界に解き放たれます。

ずっと彼女と遊んでいたいところですが、そうはいかず。現実の世界は、こんな自由気ままでは、とうてい生きていくことはできません。時には感情をコントロールし、好き嫌いを言わず、したくないこともしていくのが大人ってもの。それが円滑に生きていくための知恵です。

でも…、やっぱり…、好きなものは好き。嫌いなものは嫌い。うれしい時はうれしいし、悲しい時は悲しい。したいことはしたいし、したくないことはしたくない。

心だけは、こんな風に自由でありたいなぁ。

唐突ですが、心理学の世界ではインナーチャイルドという言葉があります。いくつになっても、心の奥底に存在している女の子、とでもいうのでしょうか。私の中にもいるのですが、その子がいつもありのままで、楽しそうにしてくれていたらいいな。そんな風にいさせてあげたいな。そう思っています。(ブログ私の中の女の子2)

杉本先生の絵の中の女の子は、まさに私の願いそのもののよう。

これまでは下記のような鮮やかな色彩で描かれていましたが、今回は一転、上記のような色彩になりました。実はこれ、ボールペンのみで描かれたとのことです。大きな会場の天井に届くほどの巨大な絵。しかも数枚。その製作工程を思うと気が遠くなります。

新しい作風の絵のなかで、今回も女の子は健在でした。進化し続けられる杉本先生と共に、女の子も進化し続けているよう。私もまた進化し続けなければ、置いてきぼりをくらいそうです。

次回、対面できる日まで、私も精進しておかなくっちゃ。そんなことを思った展覧会。アートの世界でいっぱい遊んだ、素敵な秋の一日でした。