辰巳芳子さんのこと

素敵な女性

2025年06月26日

素晴らしい映画を観ました。「天のしずく 辰巳芳子 ”いのちのスープ”」。100歳の料理家、辰巳芳子さんの12年前のドキュメンタリー映画です。

嚥下障害のお父様のために、四季折々の食材を使って作り続けられた「いのちのスープ」。そのレシピは多くの人に師事され、医療機関でも取り入れられています。

そうしたことを知ってはいましたが、それで一本のドキュメンタリー映画ができるなんて…。

ささやかながら私も食に関わる仕事をさせていただいている身。この映画はぜひ観ておいた方がいい! そんな思いに駆られ、出掛けていった次第です。

ゆっくり適切な言葉を選びながら語られる辰巳さんのお話は、静かながら、とても力強く。ご聡明さと、豊かな感性、揺るぎない信念に、たちまち引きこまれてしまいました。

その根幹にあるものは、幼少期、恵まれた家庭環境で育まれたように思います。

やはり料理家であられたお母様の日々の言動を懐かし気に話されるご様子は、本当に楽しそう。

幼い日にお母様に体を洗ってもらわれた時の感覚が、けんちん汁を作られる際の野菜の混ぜ方につながっているというエピソードなど、笑ってしまいそうです。

けれどご本人はいたって大真面目で、写真立ての中のお母様もうれしそうに聞いておられるよう。

そんな幸せな時代も、やがて戦争へと向かいます。

婚約者が間もなく召集されるとわかったうえでのご結婚。たった3週間の新婚生活で出征され、還らぬ人に。

ご両親の意に反して結婚を決意された、その時のご自身の判断力について、長年思い巡らせておられたとのこと。

何事も迷うことなく突き進んでこられたかに見える辰巳さんの思いがけない告白に、失礼ながら一気に親近感を持ってしまいました。

そして50余年を経て、ご主人が命を落とされた異国の海へ、なにかに導かれるように赴かれたとのこと。船でえい航しながら満身に夕日を浴び、そこで湧き起こられた思い…。

その場の映像がありありと浮かび、感動に震えてしまいました。

真摯に、懸命に、これまで生きてこられた方だからこそ体現された、神様からのプレゼントだったのではないでしょうか。

それにしても、そこに辿り着かれるまでに、こんなにも長い年月がかかるとは…。

映画の後半、同世代のハンセン病患者さんに会いに、瀬戸内の島を訪ねられる場面があります。

料理番組で辰巳さんのことを知り、「いのちのスープ」で親友を看取ってあげられた、その感謝の思いをしたためた手紙を受け取られてのことでした。

お二人、海に向かって腰かけながら、お互い問わず語りに会話されるシーンが印象的です。

その患者さんご自身、どんな過酷な人生だったかと想像します。けれど、親友にいのちのスープを作ってあげられた喜び、発病当時にご両親から受けた愛情の深さなど、語られるのは明るいことばかり。

「80歳を過ぎてやっとわかったことなんですよ」

との言葉に、

「私もよ。80歳を過ぎてわかることってあるのね。一緒ね、一緒ね」

と旧知の友人のようにうれしそうに共感される辰巳さん。

人生はなんて苦しくて、なんて美しいんだろう…。

私もそこそこ長く生きてきて、ようやくわかってきたことがたくさんあります。けれど、まだまだわからないことだらけ。

なぜ…。どうしたらいいんだろう…。問いや迷いがいつも心の中で蠢いています。

私も必ずや80歳を過ぎるまで生きて、この境地を見てみたい!

12年前のドキュメンタリー映画ですが、古さを感じるどころか、今の時代を生きる私たちに、とても新鮮に訴えかけてくることがたくさんあります。

「いのちのスープ」の根底にあるものは、時代を超えて不変なのでしょう。

日本の風土、農業、次代への食文化の継承などが、美しい映像と共に描かれ、草笛光子さんの語りと谷原章介さんのナレーションも素敵です。

この先も折に触れ、様々な場所で上映されていくことを願ってやみません。

内容について、細かな部分で私の記憶違いがあるかもしれません。私なりの解釈となりますことご了承ください。

今、観ておいてよかった映画! 出逢えたことに感謝です。

薬師丸ひろ子さんのこと

素敵な女性

2024年05月23日

以前は特に気に留めなかったのに、最近になって好きになり始めた芸能人…。って、皆さん、おありではないでしょうか?

若い頃とはまた違った魅力が際立ってこられたとか。自分も年齢を重ねて、魅力を感じる部分が変わってきたとか。おもしろいものだなぁと思うのですが…。

私はただ今、薬師丸ひろ子さんがそういう存在です!

10代の頃から第一線を走り続けておられる大女優さんであり、ヒット曲をたくさんお持ちの歌手でもあり。今さら失礼千万なことですが。

きっかけは少し前に観た映画「川っぺりムコリッタ」だったかもしれません。「かもめ食堂」以来ファンの荻上直子監督の作品は毎回観ることにしているのですが、これもその一つでした。(ブログかもめ食堂 かもめ食堂2)

その中にとても印象深いシーンがあります。

松山ケンイチさん演じる不遇な生い立ちの主人公の青年が、幼い頃に生き別れ、孤独死した父親の遺品として携帯電話を引き取ります。

その発信履歴に何度か出てくる番号が気にかかるも、本人は携帯電話を所有することも叶わない境遇。そこで公衆電話から恐る恐るかけてみると…。

「いのちの電話です」という女性の声。

戸惑いながらも二言三言交わし。そして、なにかしら腑に落ちるものを感じた様子で、静かに受話器を置く…。

声だけのほんのわずかな出演時間ながら、ただならぬ存在感。一体どなただったんだろうと思っていたところ、エンドロールで薬師丸ひろ子さんのお名前を見つけ、至極、納得したことを覚えています。

その後、NHKの歌番組「SONGS」や「COVERS」で、薬師丸ひろ子さんの特集を見る機会が続き。改めて、透明感のある歌声に魅了されてしまいました。

歌と共に心惹かれたのがインタビューです。背筋をしゃんと伸ばし、終始やさしい微笑みをたたえ、司会の方の質問に一つ一つ言葉を選びながら丁寧に答えられる。その佇まいがとても美しく、誠実に感じられました。

抑揚のある話し声が、歌う時とはまた違って魅力的です。

決して多くを語られるわけではないのに、どんなに真摯な思いでお芝居と歌に取り組んでこられたかが垣間見えるお話しぶり。聡明さと表現力に惹き込まれてしまいました。

ご自分が大切にされていること。その優先順位をきちんと理解されていて、どんな過酷な状況でもブレルことはなく。それはそのまま生きる姿勢のようでもあり。

一連の立ち居振る舞い、声、発せられる言葉…。すべてに薬師丸ひろ子さんの持つ品格が表れているのだと思わずにいられません。美しい人にはちゃんと裏付けがあり、その裏付けが表に表れるということでしょうか。

これぞ「ひととなり」。

芸能界には年齢を重ねてなお綺麗な方はたくさんおられます。そのなかにあって、薬師丸ひろ子さんの自然な、内面から醸し出される美しさは格別ではないでしょうか。

今になって心惹かれるようになったわけは、そんなところにあるように思います。

これらの番組をたまたまビデオに撮っていたのですが、実のところ、もう何度も見ています。

次、どう答えられるか。次、ころころと笑われるぞ。なんてわかっていてもまた見たくなる。夕食後のほっこりした時間が多いのですが、見ているうちに、一日の疲れが取れ、心地いい境地にいる自分を感じます。

思うに、心のこもった声で真実の言葉が語られるのを聞くこと。それ自体にひとを癒す効果があるんじゃないか。

先の映画で、困惑の中にいる主人公が、二言三言の会話から感じ取ったものも、こうしたものだったのではなかったかと推察します。

いのちの電話のみならず、こんな人がそばにいてくれたらいいな。そして…、誰かにとって、こんな人になれたらいいな。なんて思ったりして。

というわけで、今さらながら(!)ファンになり、CDを聴く毎日。これまで出演された映画も、時間を見つけては観ていきたいと思うこのごろです。

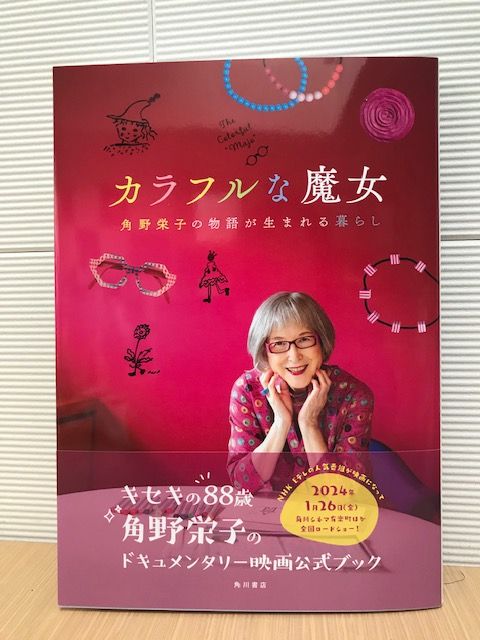

角野栄子さんのこと

素敵な女性

2024年03月08日

少し前のことになりますが、素敵な映画を観ました。「カラフルな魔女」。映画「魔女の宅急便」の原作者として有名な児童文学者、角野栄子さんのドキュメンタリー映画です。

角野栄子さんというお名前を知ってはいましたが、よくは存じ上げませんでした。それが、たまたまつけたテレビのドキュメンタリー番組で初めてお姿を拝見し、驚いてしまいました。

こんな女性、見たことない!

まるでおもちゃ箱から抜け出たようなカラフルで愛らしい装い。それがよくお似合いで。当時、既に80代になられていたでしょうか。とてもそうは思えない若々しさです。

ファッション、ライフスタイル、人生観…。すべてが素敵で、たちまちファンになってしまいました。

その番組をもとに最新の角野さんの日常を追ったドキュメンタリー映画とのこと。これはもう観ないわけにいきません。

映画が始まるや、画面が切り替わるたびに、色鮮やかな装いで登場する角野さん。タイトルの通り「カラフルな魔女」さながら、まるで絵本のページをめくるよう。

「色」というものが大好きな私は、それだけでもう楽しくてたまらない(ブログ 色)。

ちなみに、イメージカラーのピンクは、角野さん曰く「いちご色」なのだとか。なんて美味しそうな色でしょう。

よく食べ、よく歩き、よく働き、お喋りがまたお茶目でテンポよく。最後にはハッハッハッとご自身で笑ってオチとなる。

例えば、食事の支度が面倒な時の簡単料理の紹介では…。

「冷凍ご飯にバターをのせて醤油をかけて。バタバタっと作っちゃう、これぞバタバタバターライス!」てな具合。

私もつられて考えました。「冷凍ご飯に納豆をのせて、めかぶをかけて。これぞネバネバ、ネバーランドごはん!」。私の定番簡単料理です。いかがでしょう?(笑)

「自分にとって気持ちがいいこと。それが基準」そう話される角野さん。仕事も、プライベートも、ご機嫌で暮らせる秘訣のようです。

6歳の時に太平洋戦争勃発。10歳で迎えられた終戦。その時、自由というものがどんなに素晴らしいものかを体感され、

(これからは、人と違っていていいから自分がなりたい大人になろう)

そう心に誓われたとのこと。

自由な時代に生きているはずの私たち。なのに、なにか不自由で、人と違っていることを恐れてしまいがち。どうしたら角野さんのように自由でいられるのでしょう。

角野さんのデビュー作は35歳の時に書かれた「ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて」です。

結婚後に渡られたブラジルで出会ったルイジンニョ少年。慣れない異国で戸惑う角野さんは、この少年を通して、ブラジルの暮らしや国民性を知っていかれたようです。

忘れられない思い出として、こんなエピソードが紹介されます。

カーニバルの日。人々は音楽に合わせてサンバを踊っています。ルイジンニョ少年が角野さんにも踊れ、踊れと言いますが、角野さんは恥ずかしくて踊れないと首を振る。すると…。

「Eiko、コラソンがあるだろう?」とルイジンニョ少年。『コラソン』とは『心(ハート)』のこと。

「コラソンのビート(音)は僕のもEikoのも同じだろ? だったら、僕が踊れるんだからEikoが踊れないということはない」と。

この時、ハッとされたという角野さん。

2018年に「国際アンデルセン賞 作家賞」を受賞された時のスピーチでも、このエピソードを語られたそうです。

ルイジンニョ少年が角野さんにとってどんなにかけがえのない存在だったか。この言葉をどんなに大切に生きてこられたか。思うだけで胸が熱くなります。

今回の映画のクライマックスは、75歳になったルイジンニョ氏の来日。それまで音信不通だった彼との62年ぶりの再会です。観ている私もドキドキです。

「思い出っていうのは過去のことですよね。でもそれが未来で待っている」

病を克服して来日されたルイジンニョ氏との奇跡とも思える再会を、そんな風に語られる角野さん。

「Eiko、ありがとう。本当にありがとう。また来るよ。本当だよ。また来るから」

別れの時、そう言って、角野さんをハグするルイジンニョ氏。

いつも笑顔の角野さんが思わず涙される姿に、私も涙がこみ上げました。

「魔法とはその人の喜び。喜びを見つけること。だから誰にでもひとつだけは魔法はある」

カラフルな魔女からのメッセージです。

自分を自由にするのも、不自由にするのも、自分次第。ルイジンニョ少年の言葉の通り、コラソン(心)のビートのままに、踊るように生きていきたい。私にひとつだけの魔法を見つけて。

うん、私も魔女になれそうだ!

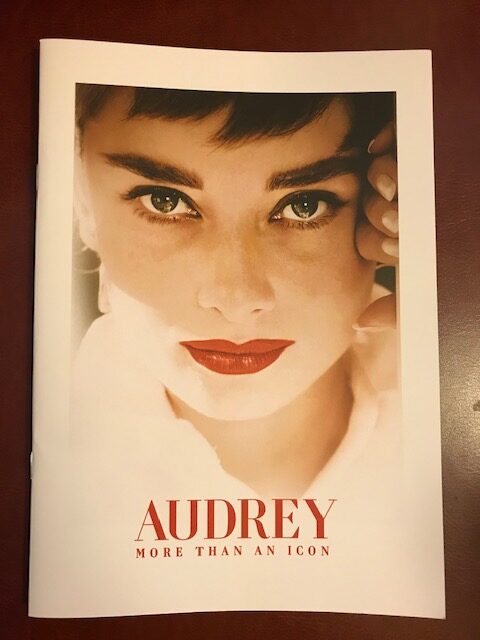

オードリー・ヘップバーン

素敵な女性

2022年07月14日

先月のことになりますが、映画「オードリー・ヘプバーン」を観てきました。

女優オードリー・ヘプバーンといえば、数ある出演作の中でも「ローマの休日」がやはり代表作でしょうか。画面から溢れる気品と美しさ、そして茶目っ気ある可愛らしさと愁い…。

皆様のなかにも、ファンだと仰る方が多いことと思います。

5年前、友人のジャズライブに出かけた際、「ムーンリバー」を歌ってくれたことがあります。映画「ティファニーで朝食を」の中の名場面。オードリーが窓辺でギターを弾きながら歌った曲です。

友人が歌う前に歌詞の意味を語ってくれたのですが、軽やかなメロディーとは裏腹に、壮大でとても意味深いものでした。この曲を歌う時のオードリーの愁いある表情を思い浮かべつつ、その時期の自分の思いと相まって、とても印象深かったことを覚えています。(ブログムーンリバー)。

今回の作品は、彼女の近しい人達の証言や、本人のインタビューを交え、生い立ちから最期までを、様々な角度から迫ったドキュメンタリー映画とのこと。

女優としてだけでなく、時々、耳にする彼女の人としてのエピソードにかねてよりとても興味があった私は、是非にと出かけて行った次第です。

完璧とも思える美しさと魅力を持ちながら、彼女はなんと、自分は欠陥のある人間だと思っていたらしく。しかもあんなに世界中から愛されながら、愛に飢え、愛を渇望していたという…。その事実がまず衝撃でした。

その源泉はやはり生い立ちにあるのでしょう。幼い頃、父親に愛されたいと願いながら叶わず。父親は家族を捨てて家を出てしまいます。あまりに悲しい出来事が欠落感となって、のちのちまで彼女を苦しめることになる…。

オードリーほどの人をもってしてもこれだけ苦しむとは、トラウマというものの根深さを思わずにはいられません。

戦争も彼女の人生に大きな影を落とします。バレリーナになりたいという夢は、栄養失調で衰えた体と、練習のブランクのため、絶たれることに。それでも踊っているだけで幸せという思いで、ミュージカルなどの舞台に立ちます。

そうした姿が見出され、「ローマの休日」の大抜擢。アカデミー賞受賞…。その後の活躍はここに書くまでもありません。

先の「ムーンリバー」のシーンは、当初、カットされる予定が、オードリーの強い反対で残されたというエピソードも紹介されます。演技のみならず、その優れた感性と意志の強さにも驚きました。

こうして女優として花開かせつつ、二度の結婚と離婚を繰り返します。子供時代に満たされなかった、愛されたいという切なる願いは、残念ながら結婚生活の中でも叶わなかったようです。

傷心のせいでしょうか、その後、映画界から遠ざかりますが、そんななかユニセフの親善大使を務めることに。

彼女自身、戦争中、ユニセフからの食糧支援で救われたことに大きな恩義を感じていたようです。悲惨な状況に置かれた子供たちは自分と重なる存在だったのでしょう。

それまで女優としての名声を実感しておらず、インタビューなども苦手だったというオードリー。それがユニセフの親善大使として、なにかを語るたびに多額の寄付が集まるという事実に、彼女は大きく変わっていきます。

子供たちのためならと、自らその名声を利用することを決意し、意欲的にマスコミに露出するように。そして、まわりの心配をよそに何度も紛争地域に赴きます。

痩せこけた幼い子供たちを抱きしめる姿は、本当に慈悲深く、溢れる愛が見えるよう。人生の集大成として、この活動に出会い、生涯を捧げられることに、大きな喜びを感じている様子がひしひしと伝わってきました。

そうしたなか、結婚はしなかったものの心から信頼できるパートナーにめぐり逢い、欠陥があると思っていた自分を好きになれたとのこと。

最後の最後、トラウマから解放され、本当の自分に出会えたということでしょうか。真剣に生きた人だけが辿り着ける境地なのではないかと思います。

父親の裏切り、戦争、挫折、成功の裏の孤独、愛の枯渇…。苦難の多い人生を振り返り、彼女が語ります。

「経験した苦しみを、のちに、自分の助けにできた」。

経験した苦しみのすべてを糧として、求めてやまなかった愛を与える愛に変換し、自分の人生を能動的に生きたひとだったのだなぁと思います。

6年前のブログで、美しさは経験なんじゃないかと書いたことがあります(ブログ美しいということ)。当時、フィギュアスケート選手だった浅田真央ちゃんの、無垢な少女から、苦悩を知る大人の女性になった姿に感動して書いたものです。

今回の映画を観て、改めて思いました。美しいということは、経験すること。その経験をどう生かしていくかということ。

63歳で生涯を終えたオードリー。短くも美し過ぎる人生に、終始、涙が溢れた映画でした。

さて、私はどう生きていこう…。

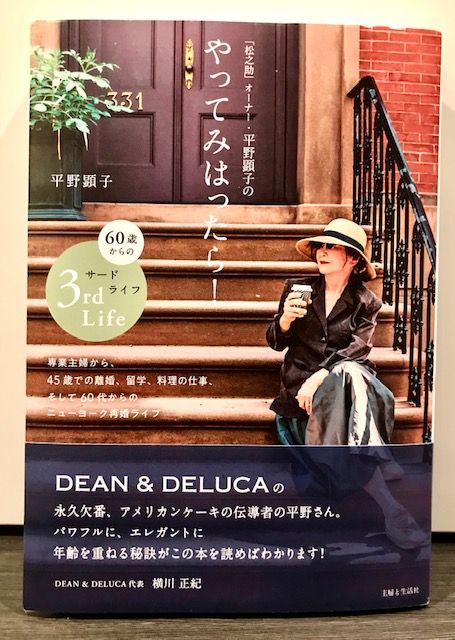

やってみはったら!

素敵な女性

2022年05月11日

先日、素敵な本に出会いしました。タイトルは「やってみはったら!」。著者は京都と東京でカフェを経営する料理研究家の平野顕子さんです。

カフェの一店、アップルパイで有名な「松之助」様には開店当初より、ご贔屓いただいておりまして。早速ホームページを拝見すると、オーナーである平野顕子さんの略歴が書かれていました。

専業主婦から、45歳で離婚、47歳で単身アメリカ留学、帰国後は製菓教室とカフェの経営…。

かねてよりどんな方なんだろうと思っていたところ、新聞で新著の発売を知りました。しかも経歴は更新され、60代からニューヨークでの再婚ライフを満喫されているとのこと。さらに驚いた次第です。

記事によると、平野さんは安定した暮らしを手放してでも「自分らしく生きたい」との思いを持ち続けておられたそうです。

「自分らしく生きたい」というのは、ひととして究極の願いなのではないか。そして、それがとりもなおさず究極の幸せなのではないか。

それは年齢を重ねるごとに私自身が痛感し、願ってやまないことです。

私のみならず、平野さんのような生き方に共感する方は多いかと思います。カッコいいと憧れを感じるのは簡単なことですが、その思いを貫き、実践するのは並大抵のことではありません。

平野さんはどうやって現実のものとされたのか、とても興味があり、すぐさま購入した次第です。

冒頭、最初の結婚の折にお母様から伝授された言葉を紹介されています。

「人には添ってみよ」

大切にしてこられたその言葉を、「縁に添って生きていきなさい」と解釈された平野さん。

結婚に限らず、出会った人も、出合ったモノもコトも、味わった感情ですら、自分を導いてくれる縁。そのひとつひとつに丁寧に向き合うこと。

その縁あるものとの関係を一歩先に進めていくためのエールが、タイトルの「やってみはったら!」なのだとか。

味わった感情も縁と捉える考えは、初めて聞くことで、とても新鮮でした。確かにそれは自分自身との出会い。なににも増して大切な縁かもしれません。大きなヒントをいただいた気がしました。

アメリカで留学中の壮絶な孤独の中で、じっくりと自分と向き合い、人に倣った生き方にgood bye。一人で生きていくことを決心し、自分の意志で歩み始めました。

胸に迫る一節です。

こうした日々があってこそ、一主婦からビジネスで成功を収めるセカンドライフ。新たなパートナーを得て愛を育むサードライフへと、未来が開けていかれたのでしょう。

苦難に堪え、覚悟を決めた人にだけ与えられる、神様からのお計らいに思えてなりません。

平野さんのように、自分らしく生きるための、その一歩を踏み出せる人。踏み出せずに終わる人…。

それぞれの環境もあるでしょう。その人の持つ資質もあるでしょう。ともあれ、決めるのは自分自身。その責任を負うのもまた自分自身。人生は誰のせいでもない、自分で描いていくもの。

この著書を読むと、そう思わずにはいられません。言い訳なんかしている場合じゃない。

店も人生も、日々、大小さまざまな選択の連続です。迷うこと、時に途方に暮れることも。そんな時、まずは自分の中に芽生える感情を見逃さず、大切な縁として尊重し、従ってみる。

やってみたいけれど、自分には無理なんじゃないか…。

「やってみはったら!」

やってみたいけれど、人からなんと思われるかなぁ…。

「やってみはったら!」

背中をポンと押してくれるおまじないの言葉みたい。軽やかに一歩を踏み出せそうな気がします。

実は「迷った時は、GO!」が、かねてよりの私の合言葉でした。同じような意味かと思いますが、断然「やってみはったら!」の方がいいですね。やっぱり私には、英語よりも京都弁の方が身に馴染みます(笑)。

11年目のこれからは「やってみはったら!」精神で進んでいきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。