イリーナ・メジューエワさんのこと5

アートなこと

2026年01月14日

昨年の11月のことになりますが、イリーナ・メジューエワさんのピアノリサイタルに出掛けてきました。

イリーナさんのことは何度もこのブログで書いています。京都在住のロシア出身のピアニストで、「しののめ寺町」開店当初からの大切なお客様です。(ブログ イリーナ・メジューエワさんのこと4)

クラシックには馴染みのなかった私ですが、イリーナさんのリサイタルは特別。タイミングが合えば出掛けるようになりました。

お客様だから、というだけでは決してありません。その時々の演目やテーマに真摯に向かわれる姿や、ダイナミックな演奏…。それはそれは魅力的だからです。

今回はラヴェルの生誕150年記念ということで、春と秋の2回にわたって全曲演奏というプロジェクトに取り組まれたとのこと。生憎、春は叶わなかったのですが、秋の回に出掛けることができました。

ラヴェルといえば「ボレロ」、 という程度の基礎知識しかなかった私。前半は落ち着いた曲調の演目が続き、後半は明るい曲もあるのかなぁ、なんて思っていました。

休憩をはさんで舞台に現れたイリーナさん、驚いたことに手にマイクを持って…。今回、ラヴェルの曲に取り組む中で感じたことを話したい、と語り始められました。

学生の頃はよくラヴェルの曲を練習していたけれど、なにかしら自分に馴染まないものを感じ、ある時期から少し遠ざかるようになったとのこと。

それが今回、ラヴェルの曲を弾き続けるなかで、ラヴェルは「悲しみの心」を持った人であり、それを音楽で表現したのだということに気づいていかれたそうです。

それは全曲演奏に取り組んだからこそ気づき得たこと、と話されました。

ピアニストの方の生活がどんなものか私には想像もつきません。恐らくは来る日も来る日も、一日に何時間もピアノに向かわれているのでしょう。

そのなかで、技術的なことはもとより、作曲家との時空を超えた精神世界の交信をされていたこと。そうして辿り着かれたラヴェルの「悲しみの心」というもの…。

鳥肌が立つ思いがしました。

イリーナさんはその過程を「旅」に例えられ、「長い旅がもうすぐ終わります。後半も心を込めて演奏しますので、どうぞお聴きください」とマイクを置かれました。

美しい日本語で語られるお話は、まるで一編の詩のようでした。

そして後半の演奏…。

やはり落ち着いた曲調の演目が続きます。けれど、前半とは全く違って聴こえました。音色が深く、心地よく、染みていくよう。

悲しみの心って、音にするとこんなに美しいんだ!

その気づきは、私には大きな驚きでした。

「悲しみ」は歓迎される感情ではないでしょう。誰しも、できることなら「悲しみ」よりも「喜び」で心を満たしたいものです。

けれど「悲しみ」を知ってこその「喜び」。「喜び」を知ってこその「悲しみ」。両方を併せ持ってこそ、情感豊かな心となるのではないでしょうか。

「悲しみ」は決して忌み嫌われるものではなく、悲しい時にはたっぷり悲しめばいい。その時は辛くとも、いつか美しい調べとなって心に刻まれる…。

ラヴェルは音楽を通して、そう教えてくれたような。偉大な作曲家ラヴェルが、とても近しい人に思えました。

その道先案内人になってくださったイリーナさん。イリーナさんにはこれからも演奏のみならず、言葉を通して、先人たちのメッセンジャーになっていただければと願います。

多かれ少なかれ、誰しも持っているであろう「悲しみの心」。それを尊重し合える世の中であればいいなぁ。

いつもながら、音楽的見地からかけ離れた感想となりました。これもまた音楽の楽しみ方のひとつ、ということでご了承ください(笑)。

年末年始、慌ただしく、ブログを書くことから遠ざかっていましたが、これからも自分が感じたことを書いていきたいと思っております。

今年もお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

Nadi kitayama のこと

心と体のこと

2025年11月27日

皆様は健康維持のために、どんなことを心掛けておられるでしょう?

店をやっているととにかく体が資本。食事、睡眠、あれこれ気を遣っていますが、長年続けているのがヨガとピラティスです。

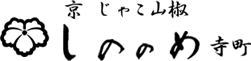

15年ほど前、自宅近くにフィットネススタジオができました。とてもお洒落な外観。きっと若いOLさんたちが最新のウェアをまとって自分磨きをされる場所なんだろうと、前を通るたびに遠目から眺めていました。

その後ほどなくして、思いがけずも店を始めることになり。慣れない環境の変化に、体はバキバキ。

このままでは大変なことになると思い、とにかく近いことを最優先条件に選んだのが、先のお洒落なフィットネススタジオ、Nadi kitayamaでした。

思いのほかアットホームな雰囲気で、通い始めてかれこれ12年ほどになります。(ブログ 体 )

実のところ、このスタジオ、この間に場所の移転やらオーナーの交代やら様々ありまして。

なかなかの困難と想像しますが、唯一無二のコミュニティを守るべく、スタッフの皆さんが全力で乗り越えてこられた姿には、いつも頭が下がる思いでした。

今春、その一周年をお祝いした矢先に、また移転を余儀なくされる羽目に…。たて続く試練に、人と同じように、「場」にも運命というものがあるのかと思ってしまうほどです。

先日、移転を控えた最終レッスンのあと、スタジオでお別れ会が行われました。

山あり谷あり、それもまたおもしろい…

逆境もユーモアを持って…

トレイルランニングやマラソンの名選手でもあるオーナーやインストラクターの先生たちのお話にしみじみ。経験してきた人だからこそ語れる言葉です。

輪になって、1階カフェの心尽くしのお弁当をいただき。まさかのスタッフさんによるサンボマスターの渾身の熱唱(!)に大盛り上がりとなり…。

笑いあり、涙あり、楽しいお別れ会となりました。

思えばこの間、私自身も、Nadiに負けず劣らず、店の変遷、家族の変化…と様々ありました。

疲労困憊の日、気持ちの落ち込む日、ここに通っては心身を整え、また明日につないでこられたように思います。(ブログ アロマキャンドルヨガ)

まさに、店も、私も、Nadiと共に!

折しも窓の外は紅葉の真っ盛り。2か所のスタジオで、折々の思いを抱えながら、それぞれの紅葉を眺めてきた日々が思い出されます。

Nadiには感謝の思いでいっぱいです。

先のことは誰にもわかりません。人生も、商売も、山あり谷あり。私もそれをおもしろがりながら、ユーモアを持って、笑顔を絶やさずに進んでいこう。

そう心に誓ったお別れ会でした。

こんな私でありますが、皆様、これからも応援よろしくお願いします。

袴田ひで子さんのこと

素敵な女性

2025年10月31日

少し前のこと、たまたまつけたテレビで、NHKの「新プロジェクトX」をやっていました。テーマは「雪冤 袴田事件」。

無実の罪を着せられた袴田巌さんのために、58年の歳月をかけて活動してこられた姉、ひで子さんを中心に、その周りで尽力された方たちの特集でした。

壮絶な内容に引き込まれ、2週にわたる放送を食い入るように観た次第です。

雪冤という言葉は初めて知りました。調べてみると、無実を明らかにして身の潔白を証明すること、とあります。「雪」にはすすぐ、という意味があるそうです。なんて意味深い言葉でしょう。

まさに雪冤の58年間…。

「袴田事件」というのは、1966年、静岡の民家で味噌製造会社専務の一家4人が殺害されて金品を奪われ、放火されたという事件です。

その後、同社従業員の袴田巌さんが逮捕され、過酷な取り調べの中、自白を強要されるも撤回。一貫して無実を主張されるも死刑判決が下され…。

この間の警察の証拠ねつ造や、長引く裁判については、とてもとてもここに書き切れるものではありません。

ただ、私に書けることが一つあります。弟を信じ、無実を明らかにしたいという、姉ひで子さんの信念の強さに胸打たれた、ということです。

はじめ、若い頃のひで子さんの写真が紹介されていました。モダンな装いで美しく、とても素敵でした。どんな未来を描かれていたことでしょう。

そこに降ってわいた実弟の冤罪事件。人生が一変し、弟の救済に全人生を賭けて奔走されることとなります。

当初は偏見の目に晒されることがありながらも、「恥も外聞もない!」と、マイクを持って聴衆に訴えかけられる姿には、強い信念が感じられます。

やがて、その信念がまわりを突き動かし、大きな結集した力となっていくも、非情な試練の連続…。

それでもひで子さんは「これはもう腹をくくるしかない!」と、さらに大きなエネルギーを持って立ち向かっていかれます。まさに倒れても倒れても立ち上がるボクサーの如し。

そうしてようやく開かずの扉が開き、勝ち取られた「無罪」。最愛の弟、巌さんの救出!

しかしながら、よかったよかったと言うには、あまりに大きな代償です。

巌さんはもとより、ひで子さんの人生も取り返しのつくものではありません。こんなことがなければ、どんな人生を送られていただろう。若き日のひで子さんの写真を思い浮かべながら考えてしまいます。

救済活動中、ひで子さんはクラス会には出席されなかったとのこと。その裏にあった思いはどんなものだったでしょう。私にはとても胸痛むエピソードでした。

けれど、ひで子さんの口からは恨み節は出てきません。巌さんを晴れて自由の身にしてあげられた「今」を、なににも勝る幸せと感じておられるご様子です。

現在92歳。ようやく穏やかな日々を送っておられるのかと思いきや…

「私はせっかちなもんで、じっとしていられないんですよ」と、冤罪に苦しむ人たちの支援に今も各地を駆け回っておられるVTRには驚いてしまいました。

強い信念のもと、自分がやると決めたことをただひたすらに実践し、どんな境遇も自分の人生として受け容れる…。

潔いひで子さんの生き方に感服するばかりです。

その強靭な体力と精神力の秘訣を、是非ひで子さんに伺ってみたいものです。

けれど、きっと、自分の内なるものからしか生まれ得ないのでしょう。その信念の強さが問われるのだと思います。

すぐにへこたれそうになる私の信念。ひで子さんの堂々とした姿、力強い声を思い浮かべながら、しっかり立て直して進んでいこう。

そう心に誓うこのごろです。

こんな私でありますが、これからもご支援のほどよろしくお願いします。

マイケル・ケンナ 旅路の記憶

アートなこと

2025年09月17日

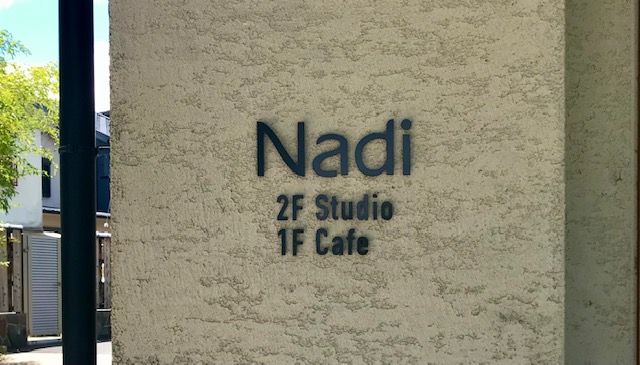

7月のことになりますが、何必館・京都現代美術館で開催の「マイケル・ケンナ旅路の記憶 MICHAEL KENNA展」に出掛けてきました。

何必館のことはこのブログでも何度も書いています。私にとってなくてはならない大切な場所です。(ブログ何必館の時間2)

大地、海、空、樹木、建造物…。

世界を旅しながら撮影されたモノクロの写真は、「水墨画の精神性に近く、視覚的な俳句のようなもの」と写真家自ら語られる通り、とても静謐で、絵画のようにも、心象風景のようにも見えます。

なかでも印象的だったのは、北海道の屈斜路湖畔に立つミズナラの老木を、伐採されるまでの7年間にわたり、繰り返し撮影されたという写真でした。

その木はいつしか地域住民から「ケンナの木」と呼ばれ親しまれるようになったとのこと。

毎回、初めて会ったが如く木と対峙し、シャッターを切るというケンナ氏。それは自然に限らず、器などの静物に対しても同じだというから驚きです。

同じように見えて、同じであり続けるものはなく。先のことは誰にもわからない。刻々と変わり行くその一瞬一瞬を、どんなに大切にされているかが窺えるエピソードです。

まさに一期一会。

タイトルの通り、写真の一枚一枚がケンナ氏の旅路の記憶であり、とりもなおさず人生の記憶なんだと腑に落ちていく思いがしました。

ふと…。

人生は、その時々の記憶が焼き付けられた写真の連続体でできているんじゃないか。

そんな思いが湧きました。

そういえば死の間際、人生の来し方が走馬灯のように浮かんでくる、とはよく聞く話です。実際に見たという人に会ったことはありませんが(笑)。

さながら走馬灯は、これらの中から厳選された写真のダイジェスト版というところでしょうか。

この展覧会を観て以来、ここぞという場面に出会うと「これ、いただき!」とばかりに頭の中でシャッターをカシャ。

なんてことが、新たな習慣となりました(笑)。

不遜にも写真家の眼差しになってみると、なんでもない日常が、これまでと少し違って見える気がします。

またとない一瞬を大切に、私ならではの写真を連ねながら、これからの人生を送っていきたいものだなぁ。

そんな風に思わせてもらえた展覧会でした。

さてさて、最後にどんな走馬灯を見られるか。ぶっつけ本番のお楽しみです(笑)。

会食恐怖症

心と体のこと

2025年07月31日

昨年の秋、京都新聞の記事でこんな言葉を見つけました。

会食恐怖症。

初めて出合う言葉でしたが、一目で意味が分かりました。

そして、かつて長年にわたり悩まされてきた自分の奇妙な症状に名前が付いたことに、胸のすく思いがしたことを覚えています。

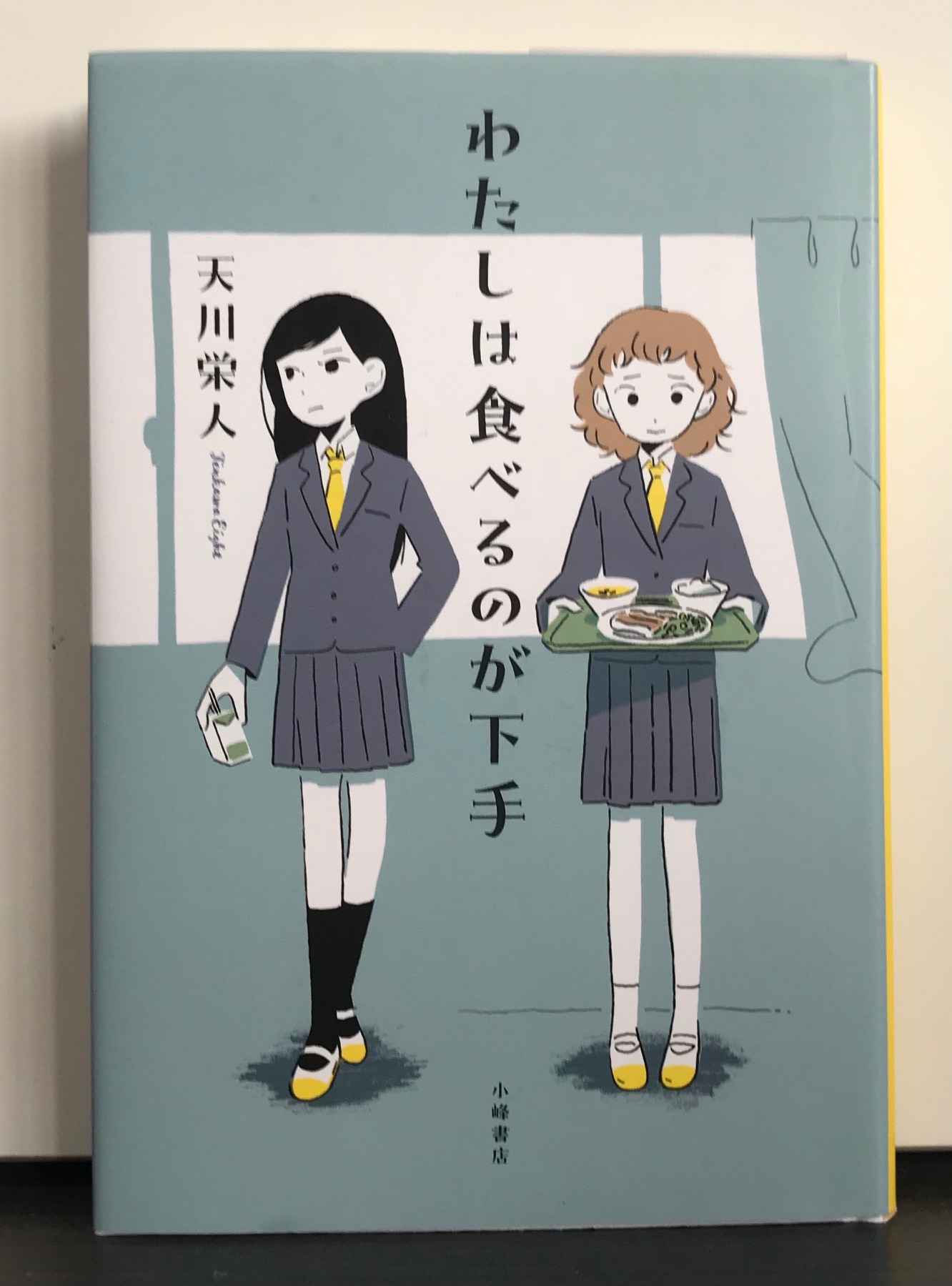

その記事というのは、摂食障害がテーマの小説「わたしは食べるのが下手」の著者、天川英人さんへのインタビューでした。

彼女自身も摂食障害の経験者で、「食べることに悩んでいる人がいたら、あなた一人じゃないと気付いてほしい」と話されています。

まさにこの記事で、私は、私一人じゃなかったことに気付いたのでした。

「わたしは食べるのが下手」の帯には…

会食恐怖症とは、人と食事をしたり、その場面を想像すると、不安感におそわれ、吐き気や動悸、めまいなどが生じる精神疾患のひとつ。とあります。

改めてネットで調べてみると、関連した情報がたくさん出てきて驚きました。

症状の現れ方や程度には個人差がありますが、厳しい食事指導や過去の失敗体験がきっかけとなることが多いようです。

第56回NHK障害福祉賞の佳作を受賞された下田朝陽さんのエッセイ「ただ、普通にご飯が食べたくて」は発症のきっかけから経緯、回復までを赤裸々に書かれていて胸に迫るものでした。

私はここまで深刻ではありませんでしたが、共通することがたくさん書かれていました。

もしかしたら、このブログを読んでくださっているなかにも、ご自身やまわりで思い当たる方があるかもしれない…。

うまく伝えられるか不安で躊躇していましたが、会食恐怖症のことを広く知っていただきたく思い、自分の書ける範囲で書いてみることにしました。

私の場合は幼い頃からの母による厳しい食事指導が原因だったと思います。

出された食事を食べ終わるまで、席を立つことは許されず。食が細く、好き嫌いもあった私は、食卓に一人残されるのが常でした。

がんばれば食べられる、時間をかければ完食できる、というものでは決してなく。最後は喉が塞がったようにまったく食べ物を受け付けなくなり、時間だけが過ぎていく…。

幼い心と体に、食事は楽しいことではなく、辛いこと。「行」のようなイメージが植え付けられました。

小学校に上がると、給食はとても苦痛な時間で。楽しいはずの友達のお誕生パーティーも食事つきだと気が重いものでした。

それが小学校高学年の頃、ちょうど心身の変わり目だったのでしょうか。急に普通に食べられるようになり、まさに食べ盛りに突入していきます。

けれど普段と少し違う食事の場面になると、突然、かつてと同じ状況に陥ることがありました。

料理を前にした途端、喉が塞がり、まったく受け付けなくなるのです。

その場の雰囲気を悪くするし、もてなしてくださった方にも失礼なことです。けれどいったんその状況に陥ってしまうと、もうどうしようもありません。

毎回ではないのですが、いつ現れるかわからない。なので、会食の予定が入ると、またなるんじゃないかという不安がいつも付きまといます。

まわりを見ても、同じようなひとは見当たらず。私だけ、どうしてこうなんだろうと不思議でした。

誰にも相談できないまま、自分なりに工夫を重ね。いつからか症状は出なくなりましたが、食べることへの不安はいつまで経っても払拭し切れませんでした。

そこで思い立ったのが、青森にある佐藤初女さん主宰の「森のイスキア」を訪ねることでした。

初女さんの作られたお料理を食べてみたい!

食に対するイメージを塗り変えたい!

そう思って出かけたのが、16年前のことです。

佐藤初女さんのことはこのブログで何度となく書いてきましたが(ブログ 佐藤初女さんのこと2 佐藤初女さんのこと3 佐藤初女さんのこと4 佐藤初女さんのこと5)、「森のイスキア」を訪れた本当の理由はそういうことでした。

大きなちゃぶ台を囲んで、宿泊客やスタッフの皆さんと和やかにいただいた心尽くしの手料理。

私の食事の原風景が幸せなものに置き換えられ、以来、食べることへの不安は消えました。

あぁ、私、今、食べてる…。

食事中、よくそんなことを思います。大袈裟なと思われるかもしれませんが、食べている、ただそれだけの行為を私はとても幸せに感じます。

テレビをつければグルメ番組ばかり。誰でも食べることが大好きで、誰かと食事を共にするのは幸せなこと…。

世の中にそんな風潮が溢れているように感じるのは私だけでしょうか。

実際は、病気や障害、精神的な不調などで、食べることに困難を抱えている人は決して少なくないと思います。

人それぞれに、様々な食のスタイルがあること。それをおおらかに認めあえる世の中になることを願ってやみません。

そんな私が期せずして食べ物を扱う店を始め、今では食の楽しさを伝える側になりました。

「食欲の落ちた母が、こちらのおじゃこなら食べられるんですよ」

「食の細い娘が、ここのおじゃこならご飯をおかわりするんです!」

お客様からこんなお声をいただいた時、一番うれしく思います。

ちなみに「わたしは食べるのが下手」(小峰書店刊)は今年の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれているそうです。

「食べることに悩んでいる人がいたら、あなた一人じゃないと気付いてほしい」という著者、天川英人さんの思いが、一人でも多くの方に届きますように。