人生って、ただごとじゃないのよねぇ

素敵な女性

2021年02月25日

このブログでも何度か書いていますが、行き詰まると出かけたくなるブックカフェがあります。そこに行くと答えが見つかるという不思議な場所です(ブログ画家 堀文子さんのこと)(ブログ自分の中に毒を持て)。

去年の7月はじめ、その時もなにか行き詰っていたのでしょう、仕事帰りにふらりと出かけました。

座った席の前に並んでいたのが、翻訳家 須賀敦子さんのエッセイ数冊でした。やはり、このブログでも何度か書いている敬愛する女性の一人です(ブログユルスナールの靴 ユルスナールの靴2)。

「そうきましたかぁ!」と思わず心の中で叫んでしまいました(笑)。

見覚えのあるタイトルの中で、初めて目にするのが「遠い朝の本たち」でした。読書家であった須賀敦子さんが愛しんだ文学作品の数々を、それにまつわるエピソードと共に紹介されたもので、その最初の章が「しげちゃんの昇天」でした。

戦中戦後、多感な年ごろを共に過ごした幼馴染みのしげちゃん。よく文学談義をし、小説家になってもいいほどの文才がありながら、学校卒業と同時に戒律厳しい修道院に入ってしまいます。

「世の中で、だれか祈ることにかまける人間がいてもいいんじゃないかと思って」。そう言って…。

会うこともままならないまま互いに人生を重ね、ようやく会えたのは35年後。病床にあるしげちゃんを見舞った時でした。それも修道院の広い格子窓を隔てて。

大学のころの思い出話に花が咲くなか、こんなやりとりが交わされます。

ほんとうにあのころはなにひとつわかってなかった、と私があきれると、しげちゃんはふっと涙ぐんで、言った。ほんとうよねぇ。人生って、ただごとじゃないのよねぇ、それなのに、私たちは、あんなに大いばりで、生きてた。

厳格な暮らしの中で、数知れぬ苦労があったはずなのに、そんなことは語らなかったというしげちゃん。この短い言葉の向こうに、どんな人生があったのでしょう。俗社会に生きる私には想像もつきません。

ただ、真に大人の女性が持つ寛容さと強さ。そうしたものがこの言葉には秘められている気がして、何度読み返しても心に迫ります。なんというか、哀しいのだけれど、美しい…。

それを汲み取り、静かに聞き入る須賀敦子さん。離れていても育み続けられた友情が、ひたひたと伝わってきます。そして最後、こう結ばれています。

しげちゃんが、ただごとでない人生を終えて昇天したのは、それからひと月もしないうちだった。

これが、行き詰っていたであろうその時の私の答えになったのかどうか、記憶は定かではありません。ただ、なにか腑に落ちるものを感じてカフェをあとにしたことを覚えています。

印象深く心に残ったこの言葉ですが、どうしたことか、このところしきりに思い出されます。年齢を重ね、経験を積むごとに実感する思いなのでしょうか。コロナ禍の混沌も影響しているかもしれません。

しげちゃんの、ただごとじゃない人生を支えたものはなんだったんだろうと考えます。私などが語るのは僭越ですが、それはやはり覚悟と信念だったのではないでしょうか。

自分が信じること、自分が決めたこと、そのことへの揺るぎない覚悟と信念。それが確かな指標となって、ただごとじゃない人生を全うされたんじゃないか。

この本は、病床にある須賀敦子さんが、最後まで推敲を加えて完成されたとのこと。須賀敦子さんもまた、ただごとじゃない人生を全うされたのだなぁと思います。ご自身の覚悟と信念を持って。

とうてい及びませんが、私もお二人のように、ただごとじゃない人生を全うしたい。私は私の覚悟と信念を持って。

そんなことを思うこのごろ。店共々、これからもよろしくお願い申し上げます。

ファイト!

店のこと

2020年12月24日

このところバタバタしていて余裕がなく、ブログの更新がすっかり遅れてしまいました。そうこうしている間に、新型コロナウィルスの第三波で、また大変な世の中に。皆様、どのようにお過ごしでしょうか?

そんな今、耳について離れない曲があります。「ファイト!」。以前から私のブログを読んでくださっている方にはお馴染み、またも中島みゆきさんの曲です。(ブログ誕生 ブログ時代)

ファイト! 闘う君の唄を

闘わない奴らが笑うだろ

ファイト!

冷たい水の中を

ふるえながらのぼっていけ

この一節が有名で、皆さんも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

この夏に観た、中島みゆきさんの名曲がタイトルになった映画「糸」のなかでも歌われていていました(ブログ糸)。以来、なんとなく心に残っていたところへ、先日、たまたまつけたテレビの歌番組で女優の満島ひかりさんが歌っておられるのを聴きました。

満島ひかりさん、不思議な魅力があり、好きな女優さんの一人です。ある時、著名な精神科医と対談されているのを見たことがあります。

その道の専門家相手に物怖じすることなく、ご自身のスピリチュアルな体験などを、とても楽し気に話されていて、魅力の源を垣間見た気がしたのを覚えています。

そんな彼女の歌う「ファイト!」。中島みゆきさんの歌唱ももちろん素晴らしいけれど、また違った世界観で、衝撃を受けてしまいました。

今回、改めて聴き入るなか、有名な前述の一節とは別に、とても心に迫る一節がありました。

勝つか負けるか それはわからない

それでもとにかく闘いの

出場通知を抱きしめて

あいつは海になりました

コロナ禍の今、こんな思いで暮らしておられる方がたくさんあるのではないでしょうか。飲食や観光業に従事する方。医療の最前線で献身的な働きをしてくださっている方…。

コロナ禍はさて置いても、人生は時に闘いの様相を呈することもあるもの。そうしたなかで、こんな思いを抱きながら、立ち向かっておられる方もたくさんあるかと思います。

少々やけっぱち気味に歌われるこの曲。その緊迫感は悲壮でありながら、腹をくくったひとの底力がほとばしるよう。聴いているうちに、根拠なく希望が湧いてくるのは私だけでしょうか。

以来、ついつい口ずさんでいる自分に気づきます。私は私の闘いのなか、へこたれそうになる心を鼓舞し、背中を押してくれる気がする不思議な曲。ただ今、私の応援歌です。

もしかしたら私みたいに、思わず口ずさんでいる方が日本中にたくさんおられるのかも。歌う人の数だけ、それぞれの「ファイト!」があるんだろうな。そんなことを思うこのごろです。

コロナがあっても、なくても、大変な時代を生きている私たち。そんな今、世の中に向かって、自分に向かって、渾身の思いで叫びたい。

ファイト!

下記に満島ひかりさん歌唱の動画のリンクを貼っております。ぜひご覧ください。

H先生のこと

店のこと

2020年10月07日

開店前、ホームページが必須と聞き、自作サイトで作成し。そこにはブログが必須と聞き、日々のことを数行ずつ書き始め(ブログ雪の寺町)。そうして始まったこのブログも、店と共に8年半になりました。

今は月に一度がやっとのペースですが、その時々の思いを綴りながら、心を整理し、時に奮い立たせる場として、私にとってもなくてはならないものになりました。

ブログを読んでくださっている方から、時々「文章がお上手ですね」と声を掛けていただくことがあります。ほめてもらっていて恐縮なのですが、この言葉を聞くと、ある方の苦虫をかみつぶしたような顔が浮かび、「まだまだやなぁ」と心の中で苦笑いしてしまいます。といいますのも…。

店を始める数年前、もともと書くことが好きだった私は、カルチャースクールの文章教室に通った経験があります。

先生はかつて織田作之助賞を受賞されたという元作家さん。かなりご高齢の男性でしたが、がっしりした体格で、声に張りがあり、教壇に立たれただけで凄みのようなものを感じさせる方でした。

別途費用は掛かりますが、自分の書いたものをご自宅に送ると、翌週の講義の時に皆の前でざっと講評し、添削された原稿を返してくださる。そういう特典がありました。

せっかくの機会と、早速、書き溜めていたものを送ってみました。旅先でのエピソードを綴ったエッセイだったかと記憶します。これがとてもほめてもらえました。「文章がうまい!」を連発して。

すっかり気をよくした私は、せっせと書いては送るようになりました。ところが、2回目以降は酷評続き。その内容がなんとも悲惨で。他の生徒さんたちの、私への同情の視線がいたたまれず、いつからか教室の最後列に座るようになったくらいです。

指摘された点を自分なりに改良して次作を提出するも、さっぱり伝わらずまた酷評。いっそ全く違った文体にしてみたらどうかと、決死の思いでチャレンジするも、「なにを考えているんだろうね」とさらに酷評。あの手この手を尽くすも、上達するどころか深みにはまっていくばかり。

生徒さんは長く通っておられる方が多く、終了後、有志で近くのお寿司屋さんで昼食をとるのが恒例でした。くつろいだ雰囲気の中で、講義中には聞けない話を伺えることもあり、少しでもヒントを得られたらと、私も時々参加しました。

ある日、思い切って先生の近くの席に座った時、こんな言葉を掛けられました。

「自分は文章がうまいと思っているだろう? あなたはもっと下手な文章を書きなさい。かっこなんかつけないで、心を裸にして、もっと思いをぶつけて書きなさい」

文章がうまいと思っていたら、習いになんか来ない。かっこなんかつけていないし、本当は隠しておきたいような恥ずかしいことだって正直に書いているじゃないか。なぜそれを汲んでくれない?

心の中で反論するも、伝わらないのは自分の文章力が足りないからだと、言葉を飲み込みました。

いつか先生をぎゃふんと言わせてやる。その思いで書き続けましたが、結果はいつも同じ。女性特有のテーマや、ちょっと変わった私の感性…。そうしたものが、先生には生理的に受け容れられないんだ。なんて悔しまぎれに思ったり。

そのうち、なにか書こうとすると、またなんて酷評されるだろうと気持ちが萎縮し、筆が進まなくなってきました。ここにいては書けなくなってしまう。そう判断し、教室をやめる決意をしました。

いよいよ最後の講義の日。昼食会にも参加し、お開きになり帰りかけられている先生に近寄り、今日でやめる旨を伝えました。すると先生は「あっ、そう」とだけ言うと、踵を返して歩いて行ってしまわれました。お礼の言葉を言う間もなく…。

「これからもがんばって書き続けなさい」みたいな言葉を、最後に掛けてもらえるかと期待していた私は、お寿司屋さんの長い廊下をゆっくり歩いて行かれる先生のうしろ姿を、ただ呆然と見送るしかありませんでした。

先生は、私が未練を残さないように冷たくしてくださったんだ。そう前向きに解釈し(笑)、2年ほどの教室通いは終了しました。

その後も書いていたのか、書かなくなってしまったのか、記憶は定かでありません。が、期せずして、こうしてブログを書くことになりました。

ブログに向かう時、先生が講義中に口を酸っぱくして仰っていた言葉を思い出している自分に気づき、ハッとすることがあります。

絵文字なんてものは言葉じゃない。自分の思いは言葉を使って徹底的に書け。

タイトルを決めたら、それに向かってブレることなく一心に書け。迷ったらタイトルに返れ。

読者を置き去りにしてはいけない。読者の立場になって読者が理解できるように書け。

そんな言葉のあれこれが、その時の先生の声音(こわね)と共に今でも思い出されます。思わず知らず、それを指標にしながら、書いて、消して、また書いている私…。

苦言を呈してくださる方の存在もまた大切であるということ。辛い経験もいつか身になる時が来るということ。酸いも甘いも噛み分けて、人生は深みを増していくんだなぁ。なんて思うこのごろ。それだけ年齢を重ねたということでしょうか。

あの時すでにご高齢で、体調もすぐれないご様子だった先生。お元気でいらっしゃるでしょうか。LINEのスタンプ一つで気持ちを表現する今のご時世を、先生はなんて思われていることやら。

先生の仰っていた「下手な文章」ってどういうものだったんだろう…。

形にとらわれない、思いを素直に表現しただけの文章でしょうか。

幼子のたどたどしい言葉が、驚くほど胸に迫ることがあります。言葉を駆使するよりも、もっと大切なこと…。

う~ん、私はやっぱりまだまだだ。

先生の添削はもう叶いませんが、教えを思い出しながら、これからも私なりに書いていきたいと思います。引き続きお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。

糸

店のこと

2020年09月06日

異例づくめの夏が終わりました。

例年ですと、お盆のひとの往来が一段落し、大文字の送り火も無事終わったところで、少し遅れた夏休みを5~6日いただくのが常でした。それが今年はお盆の賑わいもないままに、11日間という長い休みをいただき、大変ご迷惑をお掛けしました。

自分でもずいぶん思い切ったことをしたものだと思います。やはりコロナ禍の影響が大きかったでしょうか。未知の困難と、もともと抱えている潜在的な困難。そうしたものが相まって、かつてない混乱と疲労を感じていました。

店内の点検整備も兼ね、とお伝えしていましたが、大掛かりなことをしたわけではありません。普段なかなかできない整理…。店内はもちろんのこと、もっと広い意味で店にまつわるあれこれ。自宅や、自分自身も含めた、ソフト面、ハード面、いろんな整理をしたい。そんな思いがいつからか沸々と湧いていました。

緊急事態宣言中も営業していたからという言い訳や、休業に対する世の中の風潮が寛容になったことも後押しとなり、決断した次第です。

さて、その夏休み…。

せっかくの機会、遠方の友達との旅行や会食も話にのぼりましたが、時期が時期、県をまたぐ移動はやはり自粛することに。

今回は仕事関係以外は敢えて約束を入れず、自分のペースで気持ちの赴くままに行動することにしました。普段、仕事中心で動いている身には、これだけで充分に贅沢な気分です。

まずは普段手のまわらない自宅の片づけから。恥ずかしながら、冬物のセーターが放置されたままでして。シーツなどの大物から小物まで、毎日毎日、洗って洗って、乾して乾して。強烈な日差しも、この時ばかりはありがたく思えました。

家の片づけが一段落すると、今度は店の片づけに出かけ。その合間に自分のメンテナンス。いつも通っているフィットネススタジオも、ふだん参加できないクラスに参加できます。

ステイホームでコロナ太りしたとよく聞きますが、私は逆にコロナやつれ。知らぬ間に体重が落ちていました。5歳は老けたでしょうか。この間、自分の手料理をしっかり食べて、たっぷり睡眠。みるみる体重は回復し、顔ももとのまん丸に戻りました。失った5歳も取り戻せたもようです。たぶん…(笑)。

物が整理されると心も整理される、とはよく聞きますが、そう簡単なものではないようで。長い休みも残り少なくなると、今度は寂しさと焦りが頭をもたげ始めます。仕事の初日、体が動かないんじゃないかという不安がよぎったり。

いよいよ、自由に使えるのは今日が最後という日。気づけば、のんびりする時間はあったものの、遊びらしい遊びを一つも入れていなかったことに気づきました。そこで前から観たいと思っていた映画に行くことに。

このブログでも何度か書いている中島みゆきさん(ブログ誕生)(ブログ時代)。彼女の数ある名曲の一つで、私も大好きな「糸」が映画化され、気になっていました。

久しぶりの映画館。やっぱりいいですねぇ。3密の心配は全くなく、ドリンクホルダーの右にホットコーヒー。左にペットボトルを置いて、飛行機ならビジネスクラスに乗った気分。って、乗ったことありませんが(笑)。

いよいよ始まるや、スタートからマスクを取っては涙を拭き、の繰り返しでした。架空の人物をこんなにドキドキしながら応援したのは初めてかもしれません。

運命ははじめから決まっているんだと言う人がいます。だとしたら「糸」の歌の通り、会うべき糸も用意されているのでしょう。

ただ、その糸に出逢えるか、出逢えないか。それは、そのひとの思いの強さに左右されるように思います。だから、運命は変えられるんだという人もあり。

私も会うべき糸に出逢いたい。そう強く思いました。会うべき人に出逢い、会うべき経験に出逢い、会うべき光景に出逢いたい。そのためには強い思いを持ち続けること。

夏休みの宿題が、なんとか間に合ったような…。

思えばコロナ禍以来、ずっと感情が停滞していました。笑いたいことは確かにあんまりないけれど、泣きたいことは山ほどあるはず。なのに、泣けもしない。

きっと、感情が動くとしんどくなってしまうことを恐れ、センサーがエコモードになっているのでしょう。でもそれはそれでしんどいもの。今回、やっと感情が大きく動き、涙と共に放出することができました。そんな爽快感も含めての感動だったかもしれません。

やっぱり映画って素晴らしい!

思い出らしい思い出のない夏でしたが、「糸」という映画を観て泣いたことを、心に留めておきたいと思います。

長らくのお休みをいただきましたこと、改めましてありがとうございました。

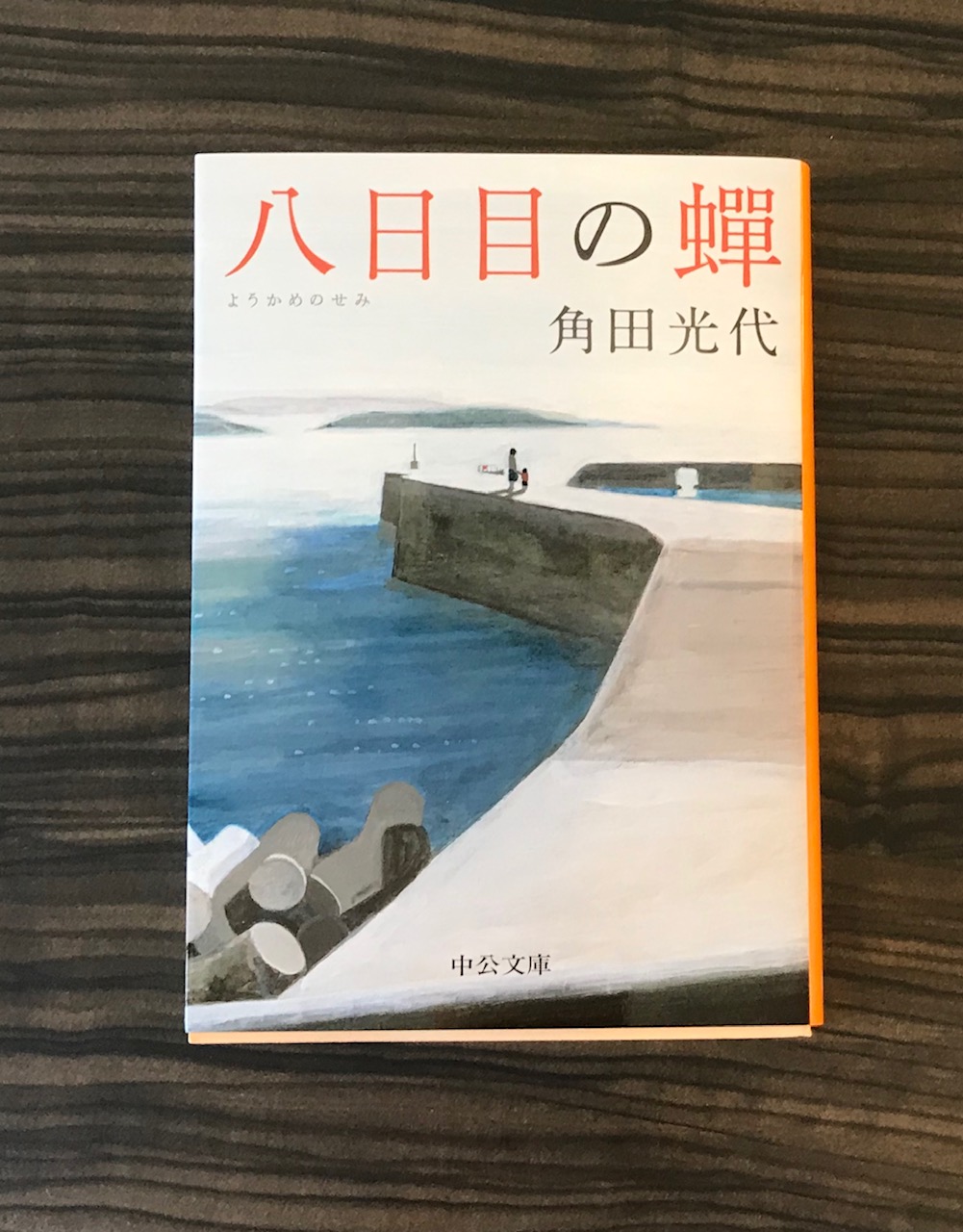

八日目の蝉 2

アートなこと

2020年08月09日

蝉のけたたましい鳴き声を聞く季節になりました。この鳴き声を聞くと、毎年、思い出す言葉があります。「八日目の蝉」。

5年前のブログにも書きましたが、角田光代さんの小説のタイトルです。永作博美さんと井上真央さんの共演で映画化され、そちらでご覧になった方も多いのではないでしょうか(ブログ八日目の蝉)。

不倫相手の赤ちゃんを不本意にも堕胎した女性が、時を同じくして出産した本妻の赤ちゃんを衝動的に誘拐。自分の子供として育てるも数年で発覚。本来の両親のもとに戻された子どもは、なにもなかったように普通の生活に戻れるはずもなく…。

成長したその女の子が、通常ではありえない経験をした自分の境遇を、蝉になぞらえ語ります。みんな七日で死んでいくなか、八日目まで生きる蝉がいたら悲しい、と。

それを聞いた、同じく不遇な環境で育った女性が答えます。八日目の蝉はほかの蝉が見られなかった世界を見られる。それはとても綺麗なものかもしれない、と。

印象深いシーンです。

八日目の蝉…。前回のブログでは、「ほぼ専業主婦」から突然、商売をすることになった自分の身に置き換えて書いていました。

今年、新型コロナウィルスという得体のしれない疫病のまん延に、これまで経験したことのない不自由な生活が続いています。いつまで続くのか。この先どうなるのか。いまや世界中の誰もが八日目の蝉のようです。

対岸の火事と思っていた災難が、あっという間に我が身に降りかかり…。当初は世の中のあまりの急変に現実感がなく、悪い夢でも見ているような感覚でした(ブログ新型コロナウィルスのこと)。

それも半年以上が過ぎ、これが紛れもない現実。かつての日々の方が長い長い夢だったんじゃないか。そんな気がするようになりました。以前の日常のひとコマひとコマが、折に触れ、日めくりカレンダーのように思い出されます。なんでもないはずの風景が、どれもキラキラとして見えます。

そんな行きつ戻りつの思いに揺れながら、今、このコロナ禍を生きていかねばなりません。前例もモデルもない、先の見えないなかを、どう生きていけばいいのか。人として、商売をする者として…。

日々、考え。考えても考えても、なにが正解かわからず。また考え…。そんな毎日が続きます(ブログ少しだけいつもと違う景色)。

収束にはまだ数年かかるという説も。収束したとして、もはや元の世界に戻ることはないでしょう。その先は一体どんな世界が待っているのか。誰もわかりません。

ただ、映画の中のセリフのように、それはとても綺麗な世界なんじゃないか。こんな苦難を経験した先にある世界が、綺麗なものでないわけがない。私は根拠なくそう信じています。

そして、そこに私は私の綺麗な世界を重ね合わせたい、と。

いくら考えても正解なんて見つけられないのかもしれない。自分の思う綺麗な世界をただ求めること。それこそが正解へ続く道なんじゃないか。

閉塞感も限界を超えたのでしょうか。そんな思いが兆し始めました。

八日目は、ただの残りの一日ではなく、七日間の積み重ねが見事に花開く一日。八日目の蝉になって、私はそれを見届けたい。そこで、なりたかった本当の自分に出会いたい。

う~ん、壮大なテーマ、なかなか大変です。がんばらねば(汗、笑)。

第二波が深刻な状況です。皆様、くれぐれもご用心のうえお過ごしください。