鷹山

お祭りのこと

2022年08月08日

今年の夏はこれを書かないわけにはいきません。先月、3年ぶりに行われた祇園祭です。

コロナ禍で中止を余儀なくされていた間も、関係者の方たちで神事はしめやかに行われていたようです。けれど祇園祭と言えば、やはり17日と24日の山鉾巡行。そして、それぞれの夜に行われる御輿渡御がメイン。

一般の私たちはそれなくしては祇園祭を感じる機会がありません。この2年間はぽっかり穴が開いたような寂しい夏でした。

京都に生まれ育ちながらも、長年、どこか遠いものに感じていた祇園祭。それが店を始めて以来、私にも身近なお祭りになっていたんだなぁ。そう実感した2年間でもありました。(ブログ私が苦手だったもの 京都)(ブログ祇園祭)

今年は山鉾巡行の復活と共に、196年振りの鷹山の復興が大きな話題でした。江戸時代の大雨で懸装品を傷めてしまい、以来、休み山となっていた曳山(ひきやま)です。

無事だったご神体の一部はお町内で大切に保管されていたとのこと。復興の願いは脈々と受け継がれていたのでしょう。それが長い準備期間を経て少しずつ具体化し、ようやく結実した今年…。

関係各位、そのまた周りの方たちのご苦労は、私などにはとても想像のつかないことと思います。

困難を一つ一つ乗り越え、巡行当日に向けて完成した山を見上げられた時の、皆さんの感慨はいかばかりだったでしょう。

今回、有り難くもその鷹山に上がらせていただくことができました。真新しい白木の香り。間近で聴く囃子方さんたちの演奏…。

時に、目の前の思いをつなぐことすら難しく感じることがあります。それが196年という長い長い時を経てなお、思いがつながるなんて。あまりに壮大過ぎて、すぐには信じ難い思いです。

その鷹山に、今、私はいる…。とても不思議な気持ちでした。

そのまわりでは鷹山復興を我が事のように喜び、祝福する人たちの絶えない輪と歓声。

胸つぶれる思いのニュースばかり目にするこのごろです。が、こうした光景に、人は決して捨てたもんじゃないんだよ、そう教えてもらった気がします。

今年の巡行は日曜日。営業日のため、テレビで鑑賞することとなりました。この時間帯に来られるお客様はほとんどなく、ゆっくりと見ることができました。

青空を背景に連なって進む山鉾の壮麗な姿。当たり前と思っていたこの眺めが、決して当たり前でないことを知った今年の祇園祭。美しさがひときわ心に染みました。

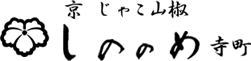

ところで京都では、祇園祭で買い求めた粽を厄除けとして玄関に吊るす風習があります。「しののめ寺町」では、毎年、北観音山と鷹山の粽を店内に置いています。お客様の中にそれぞれ縁(ゆかり)の方がおられ、開店間もない頃から頂戴しているものです。

なんでも今回の鷹山復興をけん引されたのは、北観音山で囃子方をされていた方だったとか。

奇遇に改めて驚きながら、「しののめ寺町」もまたご縁にあやかり、今日まで思いをつないでこられたのだなぁ。今年も二つ並んだ真新しい粽を眺めながら、感謝の思いを新たにしているところです。

疫病退散の祈りが一日も早く届きますように。そして誰もが幸せで平和な世の中になりますように。人は決して捨てたものじゃないことを信じて、また一年、進んでいこう。そんなことを思う今年の夏です。

オードリー・ヘップバーン

素敵な女性

2022年07月14日

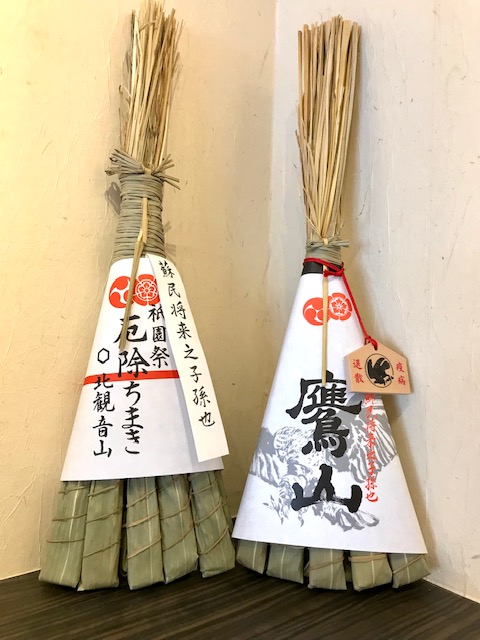

先月のことになりますが、映画「オードリー・ヘプバーン」を観てきました。

女優オードリー・ヘプバーンといえば、数ある出演作の中でも「ローマの休日」がやはり代表作でしょうか。画面から溢れる気品と美しさ、そして茶目っ気ある可愛らしさと愁い…。

皆様のなかにも、ファンだと仰る方が多いことと思います。

5年前、友人のジャズライブに出かけた際、「ムーンリバー」を歌ってくれたことがあります。映画「ティファニーで朝食を」の中の名場面。オードリーが窓辺でギターを弾きながら歌った曲です。

友人が歌う前に歌詞の意味を語ってくれたのですが、軽やかなメロディーとは裏腹に、壮大でとても意味深いものでした。この曲を歌う時のオードリーの愁いある表情を思い浮かべつつ、その時期の自分の思いと相まって、とても印象深かったことを覚えています。(ブログムーンリバー)。

今回の作品は、彼女の近しい人達の証言や、本人のインタビューを交え、生い立ちから最期までを、様々な角度から迫ったドキュメンタリー映画とのこと。

女優としてだけでなく、時々、耳にする彼女の人としてのエピソードにかねてよりとても興味があった私は、是非にと出かけて行った次第です。

完璧とも思える美しさと魅力を持ちながら、彼女はなんと、自分は欠陥のある人間だと思っていたらしく。しかもあんなに世界中から愛されながら、愛に飢え、愛を渇望していたという…。その事実がまず衝撃でした。

その源泉はやはり生い立ちにあるのでしょう。幼い頃、父親に愛されたいと願いながら叶わず。父親は家族を捨てて家を出てしまいます。あまりに悲しい出来事が欠落感となって、のちのちまで彼女を苦しめることになる…。

オードリーほどの人をもってしてもこれだけ苦しむとは、トラウマというものの根深さを思わずにはいられません。

戦争も彼女の人生に大きな影を落とします。バレリーナになりたいという夢は、栄養失調で衰えた体と、練習のブランクのため、絶たれることに。それでも踊っているだけで幸せという思いで、ミュージカルなどの舞台に立ちます。

そうした姿が見出され、「ローマの休日」の大抜擢。アカデミー賞受賞…。その後の活躍はここに書くまでもありません。

先の「ムーンリバー」のシーンは、当初、カットされる予定が、オードリーの強い反対で残されたというエピソードも紹介されます。演技のみならず、その優れた感性と意志の強さにも驚きました。

こうして女優として花開かせつつ、二度の結婚と離婚を繰り返します。子供時代に満たされなかった、愛されたいという切なる願いは、残念ながら結婚生活の中でも叶わなかったようです。

傷心のせいでしょうか、その後、映画界から遠ざかりますが、そんななかユニセフの親善大使を務めることに。

彼女自身、戦争中、ユニセフからの食糧支援で救われたことに大きな恩義を感じていたようです。悲惨な状況に置かれた子供たちは自分と重なる存在だったのでしょう。

それまで女優としての名声を実感しておらず、インタビューなども苦手だったというオードリー。それがユニセフの親善大使として、なにかを語るたびに多額の寄付が集まるという事実に、彼女は大きく変わっていきます。

子供たちのためならと、自らその名声を利用することを決意し、意欲的にマスコミに露出するように。そして、まわりの心配をよそに何度も紛争地域に赴きます。

痩せこけた幼い子供たちを抱きしめる姿は、本当に慈悲深く、溢れる愛が見えるよう。人生の集大成として、この活動に出会い、生涯を捧げられることに、大きな喜びを感じている様子がひしひしと伝わってきました。

そうしたなか、結婚はしなかったものの心から信頼できるパートナーにめぐり逢い、欠陥があると思っていた自分を好きになれたとのこと。

最後の最後、トラウマから解放され、本当の自分に出会えたということでしょうか。真剣に生きた人だけが辿り着ける境地なのではないかと思います。

父親の裏切り、戦争、挫折、成功の裏の孤独、愛の枯渇…。苦難の多い人生を振り返り、彼女が語ります。

「経験した苦しみを、のちに、自分の助けにできた」。

経験した苦しみのすべてを糧として、求めてやまなかった愛を与える愛に変換し、自分の人生を能動的に生きたひとだったのだなぁと思います。

6年前のブログで、美しさは経験なんじゃないかと書いたことがあります(ブログ美しいということ)。当時、フィギュアスケート選手だった浅田真央ちゃんの、無垢な少女から、苦悩を知る大人の女性になった姿に感動して書いたものです。

今回の映画を観て、改めて思いました。美しいということは、経験すること。その経験をどう生かしていくかということ。

63歳で生涯を終えたオードリー。短くも美し過ぎる人生に、終始、涙が溢れた映画でした。

さて、私はどう生きていこう…。

時間

家のこと

2022年06月09日

愛おしいものは? と聞かれて、皆さんはなにを思い浮かべられるでしょうか?

家族、恋人、ペット…。ですよねぇ、ですよねぇ ? ! ふつうはこうしたものかと思います。

私はやっぱり、ちょっと変わっているもよう(笑)。ひんしゅくを買うのを覚悟で書きます。私が今、とても愛おしく思うもの。それは時間です。

店を始めて変わったことはたくさんありますが、なかでも大きなことの一つが時間の感覚です。

私にとって、それはよほど大きな変化だったのでしょう。このブログでも折に触れ、出てくるテーマです。限られた時間の中で、なんとか折り合いをつけよう。そう心を砕いてきたことが、今、読み返してもひしひしと伝わってきます。(ブログ休日 ブログ間(ま))

長引くコロナ禍は、大変ながらも様々なことを提起してくれた、とはよく言われることです。時間というものについても、そうではないでしょうか。

緊急事態宣言中、休業するお店が多いなか、「しののめ寺町」は要請の対象ではありませんでしたので、営業を続けておりました。

さりとて、お客様が来られることなどほとんどなく。それでも店を開けられることの有り難さと、そうまでして開けることの意味について、改めて考える期間となりました。

世の中の反応もずいぶん変わったように思います。年中無休が決して当たり前ではないことを知り、休業や時短営業に対して寛容な風潮が生まれた気がします。

働き方改革の浸透もあるでしょうか。私自身も一消費者として、少々の不自由は許容できるようになりました。

もう少しおおらかでもいいのかな…。

なにがなんでも、と思いがちだった営業日や営業時間について、そんな思いが湧いてきました。

以降、暫定的に閉店時間を早めたり。月に2回だった連休を3回に。閑散期は毎週にしたり。なんてことをさせていただいています。

お客様には申し訳ないことですが、そのお蔭様を持ちまして、以前より少しばかり時間に余裕を持てるようになりました。

なかでも連休が増えたことは本当に有り難く。明日もあさっても休みだと思うだけで、心が解放されるよう。実質的な時間だけでなく、気持ちから生まれる余裕が大きいのだなぁと思います。

大通りから一筋南、車一台がやっと通れる細い路地に面した我が家。その2階、窓際に設えたダイニングテーブルが、私の指定席です。

もろもろ用事を済ませ、ようやくそこに腰を下ろすと、溜まっていた新聞をまとめて読んだり(ブログ時を紡ぐ時)。お気に入りの音楽を聴きながら、書類の整理をしたり。

お供はいつもよりゆっくり味わうコーヒー。時に紅茶。

空が見え、静かなことが、なによりのとりえ。窓を開ける季節には、遠く小学校のチャイムが聞こえてくることも。いつもとは別物のように、時間がゆっくりゆっくり流れていきます。

特別なことなどなにもないけれど、ふだん留守がちな私にとって、家で過ごす時間は、それだけで贅沢なこと。時間というものが、とても愛おしく思えるひとときです。

ふと、寺町なんて素敵な街で店をやっている自分が、不思議に思えてきたりします。

目まぐるしく変化をする厳しい時代のなか、ITやら経理やら、決して得意でないことに頭を悩ませ。それでも日々、新しい出会いが楽しくて仕方ない店での毎日。

周年のお祝いには豪華なお花をいただいたり、時には大きなパーティーに参加したり。以前には考えられなかった華やかな経験もするようになりました。

そうした自分は実は幻なんじゃないか。本当の私は、毎日、こんな風に自宅でただ静かに暮らしているんじゃないか。なんて錯覚しそうに。

いやいや、あちらの私も本当の私。こちらの私も本当の私。両方あってはじめて私なんだよ~ なんて。心の中でボケとツッコミ入れ替わりつつ、一人漫才が始まったりして(笑)。

なんてことをしている間に、普段、右に左に大きく揺れている心の振り幅が、次第次第に小さくなり。やがて中心を見定めて止まっていくよう。

心がニュートラルになっていくというのでしょうか。それに伴い体の疲れも癒えていくのを感じます。

時間はそれだけで癒しとなるんだなぁ。

そうこうしてる間にダイニングテーブルに突っ伏して爆睡、というのがお決まりのパターンです。

そんな連休も、二日目の夕方、また家事に取り掛からなければならない時間が近づくと、あぁ、このまま時間が止まってくれたらなぁ、なんて思います。

自由に過ごせる残りわずかな時間、それまでにも増して愛おしく、大切に、大切にと過ごしていると…。あれ、まだ10分しか経っていない! なんて驚くことも。

最後のおまけ、神様が特別にゆっくりと時間の糸車を回してくださっているのだなぁと思います。

一日だけの休みの日は、いつもあっという間に過ぎてしまいます。けれど連休の日は、とても長かったと感じます。一日の2倍ではなく、2,5倍。いやいや3倍くらい。しかも…。

さして出掛けたわけでもないのに、まるで二泊三日の旅を終えたような。どこか遠い、こことは違う場所に行っていたような不思議な感覚に陥ります。

私はいったいどこに行っていたんでしょう…?(笑)

商売をする以上は、できるだけ休まないのが望ましいことです。お客様にとっても、私たちにとっても。けれど、健全に経営を続けていくためには、こうした時間が必要なんだと痛感するこのごろ。

改めましてお知らせとお願いをさせていただきます。閉店時間は30分早め、5時30分に。休業日は水曜日については毎週。木曜日については基本第2、第4としつつ、月により増やすことといたしました。

ホームページやSNSで告知してまいりますので、ご面倒ですがご来店前に確認いただけるとありがたいです。お電話でも気軽にお問い合わせください。

大変わがままなことで申し訳ございません。なにとぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

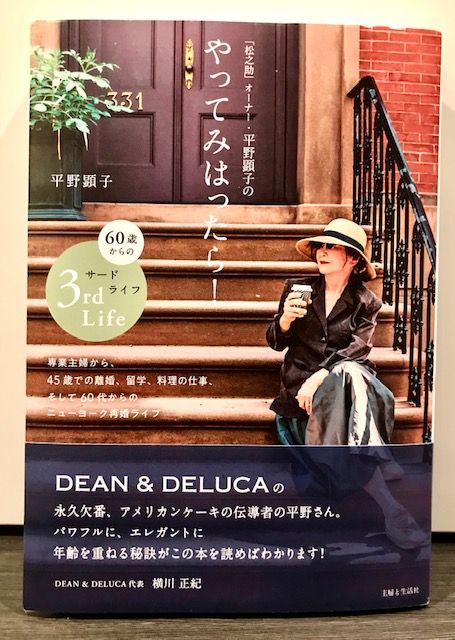

やってみはったら!

素敵な女性

2022年05月11日

先日、素敵な本に出会いしました。タイトルは「やってみはったら!」。著者は京都と東京でカフェを経営する料理研究家の平野顕子さんです。

カフェの一店、アップルパイで有名な「松之助」様には開店当初より、ご贔屓いただいておりまして。早速ホームページを拝見すると、オーナーである平野顕子さんの略歴が書かれていました。

専業主婦から、45歳で離婚、47歳で単身アメリカ留学、帰国後は製菓教室とカフェの経営…。

かねてよりどんな方なんだろうと思っていたところ、新聞で新著の発売を知りました。しかも経歴は更新され、60代からニューヨークでの再婚ライフを満喫されているとのこと。さらに驚いた次第です。

記事によると、平野さんは安定した暮らしを手放してでも「自分らしく生きたい」との思いを持ち続けておられたそうです。

「自分らしく生きたい」というのは、ひととして究極の願いなのではないか。そして、それがとりもなおさず究極の幸せなのではないか。

それは年齢を重ねるごとに私自身が痛感し、願ってやまないことです。

私のみならず、平野さんのような生き方に共感する方は多いかと思います。カッコいいと憧れを感じるのは簡単なことですが、その思いを貫き、実践するのは並大抵のことではありません。

平野さんはどうやって現実のものとされたのか、とても興味があり、すぐさま購入した次第です。

冒頭、最初の結婚の折にお母様から伝授された言葉を紹介されています。

「人には添ってみよ」

大切にしてこられたその言葉を、「縁に添って生きていきなさい」と解釈された平野さん。

結婚に限らず、出会った人も、出合ったモノもコトも、味わった感情ですら、自分を導いてくれる縁。そのひとつひとつに丁寧に向き合うこと。

その縁あるものとの関係を一歩先に進めていくためのエールが、タイトルの「やってみはったら!」なのだとか。

味わった感情も縁と捉える考えは、初めて聞くことで、とても新鮮でした。確かにそれは自分自身との出会い。なににも増して大切な縁かもしれません。大きなヒントをいただいた気がしました。

アメリカで留学中の壮絶な孤独の中で、じっくりと自分と向き合い、人に倣った生き方にgood bye。一人で生きていくことを決心し、自分の意志で歩み始めました。

胸に迫る一節です。

こうした日々があってこそ、一主婦からビジネスで成功を収めるセカンドライフ。新たなパートナーを得て愛を育むサードライフへと、未来が開けていかれたのでしょう。

苦難に堪え、覚悟を決めた人にだけ与えられる、神様からのお計らいに思えてなりません。

平野さんのように、自分らしく生きるための、その一歩を踏み出せる人。踏み出せずに終わる人…。

それぞれの環境もあるでしょう。その人の持つ資質もあるでしょう。ともあれ、決めるのは自分自身。その責任を負うのもまた自分自身。人生は誰のせいでもない、自分で描いていくもの。

この著書を読むと、そう思わずにはいられません。言い訳なんかしている場合じゃない。

店も人生も、日々、大小さまざまな選択の連続です。迷うこと、時に途方に暮れることも。そんな時、まずは自分の中に芽生える感情を見逃さず、大切な縁として尊重し、従ってみる。

やってみたいけれど、自分には無理なんじゃないか…。

「やってみはったら!」

やってみたいけれど、人からなんと思われるかなぁ…。

「やってみはったら!」

背中をポンと押してくれるおまじないの言葉みたい。軽やかに一歩を踏み出せそうな気がします。

実は「迷った時は、GO!」が、かねてよりの私の合言葉でした。同じような意味かと思いますが、断然「やってみはったら!」の方がいいですね。やっぱり私には、英語よりも京都弁の方が身に馴染みます(笑)。

11年目のこれからは「やってみはったら!」精神で進んでいきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

10周年

店のこと

2022年04月10日

ブログでのご挨拶が大変遅くなりまして申し訳ありません。先の3月16日、「しののめ寺町」は10周年を迎えることができました。ひとえに、日頃よりご愛顧いただいているお客様、お世話になっている取引業者様のお蔭です。ありがとうございます!

思い起こせば10年前、急に巻き起こった独立話からのバタバタの開店準備。そして、やっとの思いで迎えた初日の朝…。

毎日がその日のことで精一杯。考えられるのは、せいぜい翌日のこと。がんばって、やっと翌々日のことくらい。そうした一日一日を積み重ねて、積み重ねて、一年が二年に。二年が三年に…。

泣いた日、笑った日、途方に暮れた日、ブチ切れた日(笑)…。どの一日がなくても、今日には至らなかったのだと思うと、どの日もかけがえのない一日だったのだと、しみじみ思い返されます。

ローマは一日にしてならず

壮大過ぎてちょっとイメージが湧かない格言でしたが、今まさにこの気持ちです。

なにせ突然に飛び込んだ商売の世界。見るもの聞くもの全てが新しいことだらけの毎日。私にとりましてこの10年は、生まれたばかりの赤ん坊が10歳になるまでの年月に当たります。

皆さんは「もう10年? 早いねぇ」と口を揃えて仰います。が、私はとても長く感じています。子供の頃、一年は途方もなく長いものに思えたのと似た感覚かもしれません。

ところで、以前、京都で老舗と呼べるのは創業何年からか、なんて調査をするテレビ番組を見たことがあります。街頭インタビューなどを交え、面白おかしくする演出も多少あるのでしょうが、100年でもまだまだ、なのだとか。

結果、200年だったか300年だったか忘れましたが、何百年と伝統をつないでこられた正真正銘の老舗さんのご努力、ご苦労はいかばかりか。私などには想像もつきません。

うちでも、お客様から「このお店は古いのですか?」と尋ねられることがあります。その時々に「〇年です」とお答えするのですが、その際、お客様のお顔に微かに落胆の表情が…。

おそらく、100年、200年なんて答えを期待されていたのだと想像します。自分がお土産を買ったのは、そういう店であってほしいと思われるのは、特に京都なら当然かもしれません。

年数ではご期待に沿えませんが、召し上がったあとにご納得いただける店でありたいと願っています。

上記の写真は、通勤時、竹屋町通りから寺町通りを南に曲がってすぐに見える光景。右手、瓦屋根に看板が上がっているのが「しののめ寺町」です。

太陽は東の空まだ低く、お向かいの建物の向こう側。その合間から射し込む朝日が、うちの店にだけ燦々と当たっています。店名の「しののめ」は東雲(日の出)が由来でして。

「まさにしののめやぁ~」

って、心の中で叫びながら、思わず撮った一枚です。

開店前、物件を探していた時、すぐに出会ったこの場所。神様が用意してくださったのだと信じて疑わない私。それがどんな時も心の支えになってきました。きっとこれからも…。

世界にも、日本にも、これ以上悲しいことが起こらないことを心から祈りつつ、私にできること、私にしかできないこと。そうしたことを見つけながら、実践しながら、また一日一日、進んでいきたいと思います。

どうぞこれからも変わらぬご愛顧、ご支援をよろしくお願い申し上げます。