人生フルーツ

アートなこと

2017年12月13日

先月のことになりますが、素敵な映画を観ました。「人生フルーツ」。ご主人90歳、奥様87歳、足して177歳。ある建築家夫婦の日常を追ったドキュメンタリーです。

きっかけは知人の勧めでした。ひとの映画の感想ほど当てにならないものはないと思っている私ですが、この方は、私が敬愛してやまない故 佐藤初女さん(ブログ佐藤初女さんのこと4)と懇意にされていた女性。「きっと、なにか感じるものがありますよ」のお言葉に、矢も楯もたまらず、出かけて行ったのでした。

津端修一さんは、かつて日本住宅公団のエースとして、数々の都市計画に携わってこられた建築家です。1960年代、風の通り道になる雑木林を残し、自然との共生を目指したニュータウンを計画。けれど、経済優先の時代はそれを許さず、完成したのは理想とはほど遠い、無機質な大規模団地でした。

修一さんは、それまでの仕事から距離を置き、自ら手掛けたニュータウンに土地を買い、家を建て、雑木林を育て始めます。

自分の手で出来ることは、なんでも自分でやる…。ご夫婦でコツコツと丁寧に暮らしてこられた日々。いつしか庭には、70種類の野菜と50種類の果実が実り、小さいながらも、まるで里山がそこにあるよう。

ご夫婦それぞれに、またいろいろな視点から、感じ入る箇所はたくさんありました。が、なかでも私が一番感銘を受けたのは、修一さんの生きる姿勢でした。

実績を重ねてこられた働き盛り、新たに渾身の思いで立てた計画が頓挫するという挫折。屈辱感、無力感…、心中を察するに余りあります。が、それについて多くを語られることはありませんでした。

代わりに、描いた理想を、自らの家で実践してみる…。つつましくも、遊び心いっぱいの豊かな暮らしが、スクリーンいっぱいに繰り広げられるのを眺めながら、後半生はそういう生き方を選択されたのだと、私なりに理解しました。

事の大小を問わず、人生、うまくいくことばかりではありません。時に、どうしてこうも、うまくいかないのかと悲嘆に暮れることも。そんな時、なにかのせいにしたり、誰かを恨んだり、運命を嘆いたり…、なんてしがちなものです。

そうしたことを一切せずに、自分の中でしっかりと向き合い、その後の自分の有り様を定め、自分なりに結実していかれた人生。そんな修一さんだからでしょう、90歳にして舞い込んだ仕事は、精神を病む患者さんの病棟の設計でした。依頼者を前に、すぐさまスケッチブックを取り出し、さらさらとラフスケッチをして見せられたというエピソードは、とても印象深いものでした。

残念ながら、完成した病棟は、奥様に抱かれた遺影となってご覧になることとなりましたが、庭仕事のあと、昼寝から目覚めることなく旅立たれた90年の人生は、見事としか言いようがありません。

自分の人生は、自分でケリをつける。

そういうことなんだなぁ、と思いました。

修一さん亡きあと、修一さんの生前と変わらぬ暮らしを守り続けておられる妻、英子さん。一人、庭を眺められる顔の大写しで映画は終わります。長い人生を歩んで来られたからこその、えもいわれぬ情感がたたえられた表情。刻まれたしわ、しみは隠しようもありませんが、それすら美しいと思いました。ふと、佐藤初女さんが生前よく口にされた、「透き通る瞬間」(ブログ透き通る瞬間)という言葉が浮かびました。

長く生きるほど、人生はより美しくなる

映画の中で引用された、建築家、フランク・ロイド・ライトの言葉です。長寿が必ずしも幸せとはならない時代。特に、女性が年齢を重ねることには、とても冷淡な世の中です。確かにそうかもしれないけれど、決してそうではないかもしれない。年齢を重ねていくことの醍醐味を、静かに教えてくれた映画でした。

今年も残りわずかとなりました。まずはこの一年にきちんとケリをつけられるよう、年末までしっかりやり切りたいと思います。

年内の営業は30日(土)まで。第4木曜日の28日は営業いたします。年末に関しましては必ずご予約をお願いします。

九条ねぎ おじゃこ

店のこと

2017年11月09日

秋限定の新商品「九条ねぎおじゃこ」。もう召し上がっていただけましたでしょうか? 九条ねぎのほのかな甘みと香りが、あっさりと炊き上げたじゃこ山椒と、思いのほかマッチしたよう。お蔭様で、大変ご好評いただいております。

昨年から始めた季節限定商品の試み。春の「桜」、夏の「梅」、秋の「生湯葉」。そうして今年また二巡目の「桜」「梅」ときて、秋…。「生湯葉おじゃこ、美味しかったわ。今年はいつから?」とのお声もたくさん頂戴していたのですが、繊細な生湯葉のこと、なにぶん手間がかかるため、今季は断念した次第です。申し訳ありません。

代わって、今年は「九条ねぎおじゃこ」。上質な九条ねぎの生産、加工で定評のある「こと京都」さん(https://www.kotokyoto.co.jp/)にご協力いただきました。以前のブログで書きましたが、中小企業家同友会(ブログ中小企業家同友会)という会に加入しているのですが、「こと京都」さんも会員であられることから結ばれたご縁です。

新商品は、毎回、決まるまでも、決まってからも、プレッシャーなものです。今回の九条ねぎ、とても上質で高価なものを使っております。うまく生かせなければ、九条ねぎにも、「こと京都」さんにも、申し訳ないことになります。

九条ねぎとおじゃこなんて、リスクが高過ぎはしないか。緑のおじゃこって、いわゆるインスタ映えする絵だけれど、味が伴わなければ、むしろ軽薄な印象になるのでは。いつも以上に不安でいっぱいでした。

果たして受け入れていただけるのかどうか…。販売初日の朝は、いつもドキドキです。店先の黒板に新商品の案内を書き、お味見用のおじゃこを器に入れて、いざ開店。

お客様が入ってこられるなり、口を揃えて「九条ねぎおじゃこってどんなの?」と仰るのには驚いてしまいました。「九条ねぎおじゃこ」でなければ通り過ぎておられたかも、と思う方も多数あるような。お味見のあと「おいしい!」のお言葉に、胸を撫でろした次第です。

季節限定商品には、毎回、新鮮な発見がありますが(ブログじゃこ桜、ブログ生湯葉おじゃこ)、今回はまた違った手応えを感じています。九条ねぎという斬新さ。鮮やかな緑という見た目のインパクト。不安材料だった部分にこそ、お客様が評価をくださったことです。

今や「じゃこ山椒」「ちりめん山椒」といえば、京都のお土産の定番の一つになっているよう。それはうれしいことですが、高級料亭さんからスーパーマーケットまで、どこでも売られる食べ物となりました。

たまに街中の商店街やデパ地下を歩いていると、右を見ても「おじゃこ」、左を見ても「おじゃこ」なんてことも。溢れかえるお店と商品のなか、個性を発揮するにはどうしたらいいものか…。雑踏にもまれながら、途方に暮れてしまうことがあります。そんななか生まれた今回の新商品…。

「『九条ねぎおじゃこ』って、日本中どこを探してもないんじゃない?」

ある日、常連のお客様からかけられた言葉に、思わず拳を握り、レジの下で小さくガッツポーズをした私でありました(笑)。

北区の「しののめ」から独立して5年半。伝統を守りつつも、新しい店ならではの個性を築いていきたい。そう願ってきました。個性とは、決して奇抜なことをするのではなく、小さなチャレンジを積み重ねていくことなんじゃないか。プレッシャーやリスクを恐れない勇気を持ち続けることなんじゃないか…。

「九条ねぎおじゃこ」はそう教えてくれたように思います。それはとりもなおさず、真摯な姿勢でもの作りを続けておられる「こと京都」さんから学んだことでもありました。

この機会にご賞味いただければ幸いです。なお、一度に多くの量を作れませんので、早い時間に売り切れる場合がございます。ご了承の程よろしくお願いします。

クロネコヤマトさんのこと

店のこと

2017年10月09日

「しののめ寺町」の配送はクロネコヤマトさんを利用しています。可愛いクロネコでお馴染みの宅急便。5年半前の開店の折に、親身にお世話いただいて以来のお付き合い。なくてはならない、大切なパートナーです。

配達時間の変更や、料金値上げなど、このところ改定が行われたことは、マスコミでも話題になりました。それに伴い、うちでも見直しを行うことに。なかでも値上げは大きな問題。お客様にさらなるご負担をかけるのは心苦しく、うちにとっても影響が懸念されるところです。

先月来、都道府県ごとに、クール便と消費税も含めての金額を算出しながら、頭を抱えたり、ため息をついたり。それでも、今回のクロネコさんの思い切った改革には、敢えて拍手を送りたい。そんな思いも少し。ひんしゅくを買うかもしれませんが、正直な気持ちを書いてみようと思います。

以前のブログでも書きましたが(ブログお金のこと)、店を始めるまでは「ほぼ専業主婦」だった私。消費者のみの立場でした。日々の買い物は、価値あるものを少しでも安く。余分なサービスがあれば、なお有り難い。要するに得をしたい。ただただ、そう思っていました。店を開いて立場が逆転。売る側になって初めて見えてきたことが、たくさんあります。

店を構え、原料を仕入れて製造。店頭で包装、販売。ご希望なら梱包して発送。そうした日々の作業を支える物や体制、サービス…。こんな小さな店ですが、数えてみると、なんとたくさんあることでしょう。

どれが欠けても成り立たない「しののめ寺町」。その一つが毎夕、集配に来てくださるクロネコさんの働きです。うだる暑さの日は汗だくで、凍える寒さの日は全身に冷気をまとって。今年の夏は、ゲリラ豪雨というのでしょうか、夕方になると決まって大雨という日が続きました。カッパもなにも、もうびしょ濡れ。そんな日も、こんな日も、どんな日だって、なくてはならないクロネコさん!

荷造りしたばかりのおじゃこたちが、台車に取り付けられたクールバッグにしまわれ、集配所へと向かっていく。そのうしろ姿を見送りながら、いつも無事の到着を祈ります。結婚式の引き出物や、誕生日のプレゼントにとご依頼を受けた荷物は、なおさらのこと。

ここ京都の真ん中で、夜の6時頃に預けた荷物が、日本中たいていのところには翌日に、早ければ翌朝に届いてしまうシステム。私は汗もかかず、荷物は新鮮に保たれたまま。有り難いことだなぁと思います。

ネットで注文したものが、自宅に居ながらにして届くシステムもすっかり定着しました。体が不自由な方、時間がない方にはもちろん、誰にとっても、もちろん私にとっても、便利な時代になりました。

まわりを見渡せば、エスカレートする安売り合戦。もろもろ付加されるサービス合戦。あの手この手のアピールが、テレビでチラシで、店の幟で、繰り広げられています。各社、各店、たゆまぬ努力をされていることに驚くばかりです。

少し前までは考えられなかったサービスが次々に生まれ、どんどん便利になっていく世の中。新しいサービスが出来た当初は、便利さを実感するも、やがて慣れて当たり前になっていくのが世の常です。

もはや、そこに労力や費用が掛かっていることに、気づかなくなってしまっているのでは。効率化していく生活のなかで、それらを陰で支える存在があることを忘れてしまっているのでは。そんな不安も少し。

そうした安売り合戦、サービス合戦に疲弊し、中には消えていく会社やお店があるのかも。自分が手に入れた「お得」が、誰かの犠牲と引き換えになっているとしたら。陰で泣いている人がいるとしたら。もはや喜んでばかりはいられません。

自分が享受している物やサービスの向こうには、多くの働きがあること。そこに思いを馳せ、応分の対価を払うことを惜しまない消費者でありたい。厳しい経済環境のなか、なかなかに難しいことですが、そんなことを思うこのごろです。

クロネコさんの今回の改革は、よりよい労働環境、顧客との関係、いろいろなことを配慮しての英断だったと推察します。送料の見直しについて考える時間は、「しののめ寺町」の有り様を考える貴重な機会となりました。

開店から5年半の間に、原材料、包装資材等、もろもろのものが値上がりしてきています。商品の値上げは踏みとどまる一方で、昨年から代引き手数料をお客様にご負担いただくなど、見直しを行ってきているところです。

店にとっての宝は、なんといっても「商品」です。商品を守るためには、付随したサービスについては、個々のお客様でご負担いただくのがいいのではないか。お客様の公平性を保つためにも、その方が好ましいのではないか。そう考えてのことです。

熟慮の結果、クロネコさんの値上げに伴い、10月1日より送料を改定させていただくことといたしました。小さな店を健全に、長く、経営していくためには、身の丈に合った選択をしていくことが大切だと思い至った次第です。

お客様にはご負担なことと存じます。それでも選んでいただける店であれるにはどうしたらいいのか。まだまだ自問の日々ですが、渾身の努力を続けていくつもりでおります。なにとぞご理解のうえ、今後ともよろしくお願い申し上げます。

瓶の中

素敵な女性

2017年09月12日

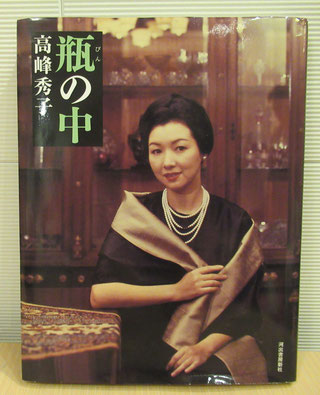

大切にしている本があります。女優、高峰秀子さんの随筆集「瓶(びん)の中」。ちょうど一年前、仕事帰りに繁華街をぶらぶらした折、たまたま立ち寄ったデパートの本売り場で見つけました。

作者名とタイトルに惹かれ、思わず手に取り。ぱらぱら拾い読みして、たちまち魅了され。けれど、私にはちょっと高価で、一旦は棚に戻し。でもやっぱり気になって、舞い戻り。実はその時、へこみにへこんでいた私。少しでも慰めになるならと、思い切って買った一冊です。(ブログ月は満ち 欠け また満ちていく)

女優、高峰秀子さんのことを、若い方はご存知でしょうか? 数年前に亡くなられましたが、昭和を代表する映画女優さんです。私も映画を観たたことはないのですが、たまたま彼女について書かれた本を読み、そのひととなりに惹かれてしまいました。

女優業の傍ら文筆業もされていることを知り、さっそく著書を読んでみました。恵まれた美貌と才能。けれど華やかな表舞台の陰には、過酷な暮らしがあったようです。そんな狭間にあっても、決して自分を見失わない、聡明さと茶目っ気。女優である前に、まず人として素敵な方だなぁと思いました。

ずいぶん以前に、関東に住む友人が、とある喫茶店で、高峰秀子さんを見かけたそうです。入ってこられると、カウンターに腰かけ、しばし過ごして出て行かれたとか。その一連の所作が、それはそれは美しかったと話してくれました。内面は立ち居振る舞いに表れるものなのだと、至極、納得したことを覚えています。 いつからか、高峰秀子さんは私の憧れの女性となりました。

タイトルに惹かれたというのには、こんな訳があります。以前のブログで書きましたが(ブログストック)、私の心の中には一本の瓶がありまして。口が狭くて、背が高くて、半透明。ちょうどワインの瓶のような。中には、なにやら液体が入っています。適量だといいのですが、時に枯渇したり、時に溢れたり。心の状態そのままに増減し、私に伝えてくれます。

私にとって瓶は、なにやら意味深く、謎めいたもの。「瓶の中」なんてあると、覗いてみたくて仕方ありません。ましてやそれが、憧れの高峰秀子さんの「瓶の中」であれば、なおさらです。

この本では「暮らしの楽しみ」という章で、ふだん使われているお気に入りのものが、写真と文章で紹介されています。鏡や時計、文鎮や飾り棚、お香や紅入れ…。日用品というには、あまりに趣のあるものばかり。古い写真のせいでしょうか、色調が時代がかっているところがまた、えもいわれずいい感じです。

それぞれに、手に入れられた時のエピソードなどを記した文章が添えられています。外国で求められたもの、有名な方から贈られたもの。中には高価なものもあるでしょう。けれど、価格や由緒ではなく、ご自身の審美眼と感性に適ったものだけを選ばれていることが、ウィットに富んだ文章から伝わってきます。なににも迎合しない生き方が、そこにも貫かれているようです。

自分の気に入ったものに囲まれ、それらを愛おしみながら丁寧に暮らしてこられた日々の様子が、どのページにも溢れています。そんなご自身の半生を「中身が薄くて粗末で、小さな瓶に入ってしまうほどしかない」と語られ、それがタイトルの由来となったようです。まったくもってご謙遜。そうであるなら、それはあまりに素敵な「瓶の中」です。

いつからか、私の心の中に、もう一つ、瓶が現れました。今度は少し底が広くて、口が大きめ。透明です。中にはクリスタルガラスのようなカラフルな欠片が入っています。私の大切なものたち…、人だったり、物だったり、時間だったり、記憶だったり。そうした一つ一つが、赤や黄、青、緑、とりどりになって輝いています。

お気に入りのものを見つけると、また一つ、瓶の中にカラカラ。楽しいことがあると、また一つカラカラ。瓶の中は少しずつ増え、輝きを増していきます。

そういえば幼い頃、空になったクッキーの缶や箱に、ビーズや千代紙、どこで拾ってきたのか綺麗な石や貝殻を入れては、大事にしまっていたことがあります。ガラクタみたいのものでも、自分にとっては宝物。眺めては、ひとり遊びするのが好きな子供でした。今でもあまり成長していないような(笑)。

私には手に入れられないもの、ひとが持っているものばかりが、輝いて見えることがあります。そんな思いに駆られる夜など、この本を開いてみます。パラパラとページを繰っていると、こんな声が聞こえてくるような。

あなたの「瓶の中」をよく見てごらん。

一人に一つ、心の中に瓶があり、それぞれの彩りと輝きを放っているのかも。ほかの誰でもない、自分の瓶を大切に胸に抱いて暮らしていくこと。それが大事なんだなぁ。そんなことを思うこのごろです。

ムーンリバー

アートなこと

2017年08月16日

先月のこと、友人のジャズライブに出かけてきました。mikiyoさん、アマチュアながら相当の実力者です。初めて出かけたのは4年前でしょうか。たちまちファンになり、以来、案内をいただくたびに出かけるようになりました。

ライブで歌われる曲はどれも素晴らしいのですが、いつも、ひときわ魂の奥深くに届く一曲があります。1度目は「calling you」。2度目は「明日に架ける橋」。その時の私の置かれた状況や、心理状態とリンクするのでしょうか。とても暗示的で、霊的でさえあったことを覚えています。(ブログ明日に架ける橋)

今回、事前に曲のリストをいただいていたのですが、その中に「ムーンリバー」がありました。オードリーへプバーン主演の映画「ティファニーで朝食を」で有名な、言わずと知れた名曲。出かける前から、ちょっと気になる一曲でした。

mikiyoさん、歌だけでなく、話もお上手。なかでも曲紹介は、英詞を和訳しただけでなく、彼女なりの解釈が、なんだかいいんですよね。そのまま主人公の気持ちになり切って、歌の世界に入っていけます。時に恋する乙女だったり、時に老練な女性だったり(笑)。

さて、いよいよ「ムーンリバー」、まずは曲紹介。映画のイメージから、甘いセンチメンタルな歌かと思いきや、とても壮大な歌詞であることに驚きました。虹の向こうの夢を叶えるため、この広い川を渡っていくわ、みたいな。抽象的な表現が、聴き手の想像力をふくらませ、様々なシーンに置き換えられそうです。

ここで突然、今日はお店を開いて5周年を迎えた方が来てくださっています、って話し出されて…。紆余曲折あったであろう5年間。その間、がんばってこられた、そんな姿を思い浮かべながら歌います…、なんて。私のことじゃないの ? ! って、もうビックリ。

そうそう、私は虹の向こうの夢を叶えたい。まだ遥か彼方だけれど、そのために、今、大きな川を渡っているんだなぁ。mikiyoさんの切なくも力強い歌声を聴きながら、熱いものがこみ上げてきました。

mikiyoさんのサプライズな演出はラストにも。ライブ終了後のアンコール。その日の演目から、もう一度聴きたい曲をリクエストするのがmikiyoさん流なのですが、なんと私にご指名が。

もちろん「ムーンリバー!」と答えたいところですが…。会場にはmikiyoさんの親しいお友達がたくさん。知り合って間もない、しかもジャズに全く詳しくない、そんな私がリクエストするなんて畏れ多いこと。「いえいえ、そんな…。皆さんのご意見を、どうぞ。あわわ、あわわ…」なんて、しどろもどろになってしまいました。

で、ご指名は次の方に。それが、たまたま私の隣の女性でした。その方も突然のことに決めかねて、私に「どうしましょう?」と。そこで、私、「ムーンリバーは?」と誘導したりなんかして(笑)。で、アンコール曲はめでたく「ムーンリバー」と相成りました。

が、実のところ、二度目の「ムーンリバー」は、私にはちょっとほろ苦く聴こえました。この顛末、いかにも私らしい。思いを素直に前面に出せなくて、なぜか、いつも引いてしまう。決意を力強く歌い上げる「ムーンリバー」の主人公とは正反対じゃないか、と。

実はこの日、もう一つ、似たようなことがありました。会場に早めに着けたので、カウンターはまだどこも空席。ステージと垂直に位置するカウンターは、一番前の席がいいことは、よくわかっていました。大好きなmikiyoさんのライブ、当然、最前席で見たいものです。

なのに、なんだか晴れがましくって、わざわざ3番目の席に座ったのでした。そこが、ちょうどクーラーの吹き出し口の下で、体は冷えていくばかり。せっかくの素敵なライブを聴きながら、心の中では、素直に最前席に座らなかった自分を悔いる気持ちがもやもやと。

私って、ほんと、どうして、いつも、こうなんだか…。

店を始めてからは、そんな私を見かねて、いろいろな方が、手を差し伸べてくださるようになりました。気づけば願いが、ひとつ、またひとつと叶い、そうして迎えられた5周年だったのだと思います。

私の虹の彼方の夢…、「しののめ寺町」を一人前の店にすること。

それを叶えたければ、思いを前面に出していかないといけないよ。言葉にしなければ伝わらない。まず目の前の小さな川を、自分の足で超えてごらん。勇気を出して…。二度目に聴く「ムーンリバー」に、そう諭されている気がしました。

ところで、主演のオードリーへプバーン。晩年のユニセフでの活動も有名なところです。化粧っ気のない、皺の刻まれた顔を見た時は、正直、少し驚きました。けれど、気品と、凛とした美しさは、若い頃と変わらないようにも見えます。

改めて調べてみると、美しい容姿と華やかな経歴の向こうに、過酷な体験やコンプレックスを抱えていたとのこと。「ムーンリバー」を歌う若き日のオードリー。その頃、虹の彼方に夢見ていたものを、ちゃんと叶えられた人生だったのかも。なんて思いを馳せてみたりして。

mikiyoさんのライブはやっぱり不思議。その歌声は、私の人生の局面局面に、まるで天からのメッセージのように届きます。ライブが終わるといつも「私のために歌ってくれたの?」なんて、冗談交じりで聞いていたものですが、今回、確信しました(笑)。

これからも、ひととして、女性として、シンガーとして、ますます磨きをかけていかれるであろうmikiyoさん。その歌声に触発されながら、私の人生も実りあるものにしていきたい。それが私のもう一つの夢です。

8月21日(月)から25日(金)まで夏季休業とさせていただきます。お間違えのないよう、よろしくお願い申し上げます。