イリーナ・メジューエワさんのこと5

アートなこと

2026年01月14日

昨年の11月のことになりますが、イリーナ・メジューエワさんのピアノリサイタルに出掛けてきました。

イリーナさんのことは何度もこのブログで書いています。京都在住のロシア出身のピアニストで、「しののめ寺町」開店当初からの大切なお客様です。(ブログ イリーナ・メジューエワさんのこと4)

クラシックには馴染みのなかった私ですが、イリーナさんのリサイタルは特別。タイミングが合えば出掛けるようになりました。

お客様だから、というだけでは決してありません。その時々の演目やテーマに真摯に向かわれる姿や、ダイナミックな演奏…。それはそれは魅力的だからです。

今回はラヴェルの生誕150年記念ということで、春と秋の2回にわたって全曲演奏というプロジェクトに取り組まれたとのこと。生憎、春は叶わなかったのですが、秋の回に出掛けることができました。

ラヴェルといえば「ボレロ」、 という程度の基礎知識しかなかった私。前半は落ち着いた曲調の演目が続き、後半は明るい曲もあるのかなぁ、なんて思っていました。

休憩をはさんで舞台に現れたイリーナさん、驚いたことに手にマイクを持って…。今回、ラヴェルの曲に取り組む中で感じたことを話したい、と語り始められました。

学生の頃はよくラヴェルの曲を練習していたけれど、なにかしら自分に馴染まないものを感じ、ある時期から少し遠ざかるようになったとのこと。

それが今回、ラヴェルの曲を弾き続けるなかで、ラヴェルは「悲しみの心」を持った人であり、それを音楽で表現したのだということに気づいていかれたそうです。

それは全曲演奏に取り組んだからこそ気づき得たこと、と話されました。

ピアニストの方の生活がどんなものか私には想像もつきません。恐らくは来る日も来る日も、一日に何時間もピアノに向かわれているのでしょう。

そのなかで、技術的なことはもとより、作曲家との時空を超えた精神世界の交信をされていたこと。そうして辿り着かれたラヴェルの「悲しみの心」というもの…。

鳥肌が立つ思いがしました。

イリーナさんはその過程を「旅」に例えられ、「長い旅がもうすぐ終わります。後半も心を込めて演奏しますので、どうぞお聴きください」とマイクを置かれました。

美しい日本語で語られるお話は、まるで一編の詩のようでした。

そして後半の演奏…。

やはり落ち着いた曲調の演目が続きます。けれど、前半とは全く違って聴こえました。音色が深く、心地よく、染みていくよう。

悲しみの心って、音にするとこんなに美しいんだ!

その気づきは、私には大きな驚きでした。

「悲しみ」は歓迎される感情ではないでしょう。誰しも、できることなら「悲しみ」よりも「喜び」で心を満たしたいものです。

けれど「悲しみ」を知ってこその「喜び」。「喜び」を知ってこその「悲しみ」。両方を併せ持ってこそ、情感豊かな心となるのではないでしょうか。

「悲しみ」は決して忌み嫌われるものではなく、悲しい時にはたっぷり悲しめばいい。その時は辛くとも、いつか美しい調べとなって心に刻まれる…。

ラヴェルは音楽を通して、そう教えてくれたような。偉大な作曲家ラヴェルが、とても近しい人に思えました。

その道先案内人になってくださったイリーナさん。イリーナさんにはこれからも演奏のみならず、言葉を通して、先人たちのメッセンジャーになっていただければと願います。

多かれ少なかれ、誰しも持っているであろう「悲しみの心」。それを尊重し合える世の中であればいいなぁ。

いつもながら、音楽的見地からかけ離れた感想となりました。これもまた音楽の楽しみ方のひとつ、ということでご了承ください(笑)。

年末年始、慌ただしく、ブログを書くことから遠ざかっていましたが、これからも自分が感じたことを書いていきたいと思っております。

今年もお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

マイケル・ケンナ 旅路の記憶

アートなこと

2025年09月17日

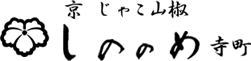

7月のことになりますが、何必館・京都現代美術館で開催の「マイケル・ケンナ旅路の記憶 MICHAEL KENNA展」に出掛けてきました。

何必館のことはこのブログでも何度も書いています。私にとってなくてはならない大切な場所です。(ブログ何必館の時間2)

大地、海、空、樹木、建造物…。

世界を旅しながら撮影されたモノクロの写真は、「水墨画の精神性に近く、視覚的な俳句のようなもの」と写真家自ら語られる通り、とても静謐で、絵画のようにも、心象風景のようにも見えます。

なかでも印象的だったのは、北海道の屈斜路湖畔に立つミズナラの老木を、伐採されるまでの7年間にわたり、繰り返し撮影されたという写真でした。

その木はいつしか地域住民から「ケンナの木」と呼ばれ親しまれるようになったとのこと。

毎回、初めて会ったが如く木と対峙し、シャッターを切るというケンナ氏。それは自然に限らず、器などの静物に対しても同じだというから驚きです。

同じように見えて、同じであり続けるものはなく。先のことは誰にもわからない。刻々と変わり行くその一瞬一瞬を、どんなに大切にされているかが窺えるエピソードです。

まさに一期一会。

タイトルの通り、写真の一枚一枚がケンナ氏の旅路の記憶であり、とりもなおさず人生の記憶なんだと腑に落ちていく思いがしました。

ふと…。

人生は、その時々の記憶が焼き付けられた写真の連続体でできているんじゃないか。

そんな思いが湧きました。

そういえば死の間際、人生の来し方が走馬灯のように浮かんでくる、とはよく聞く話です。実際に見たという人に会ったことはありませんが(笑)。

さながら走馬灯は、これらの中から厳選された写真のダイジェスト版というところでしょうか。

この展覧会を観て以来、ここぞという場面に出会うと「これ、いただき!」とばかりに頭の中でシャッターをカシャ。

なんてことが、新たな習慣となりました(笑)。

不遜にも写真家の眼差しになってみると、なんでもない日常が、これまでと少し違って見える気がします。

またとない一瞬を大切に、私ならではの写真を連ねながら、これからの人生を送っていきたいものだなぁ。

そんな風に思わせてもらえた展覧会でした。

さてさて、最後にどんな走馬灯を見られるか。ぶっつけ本番のお楽しみです(笑)。

バグダッドカフェ

アートなこと

2025年03月17日

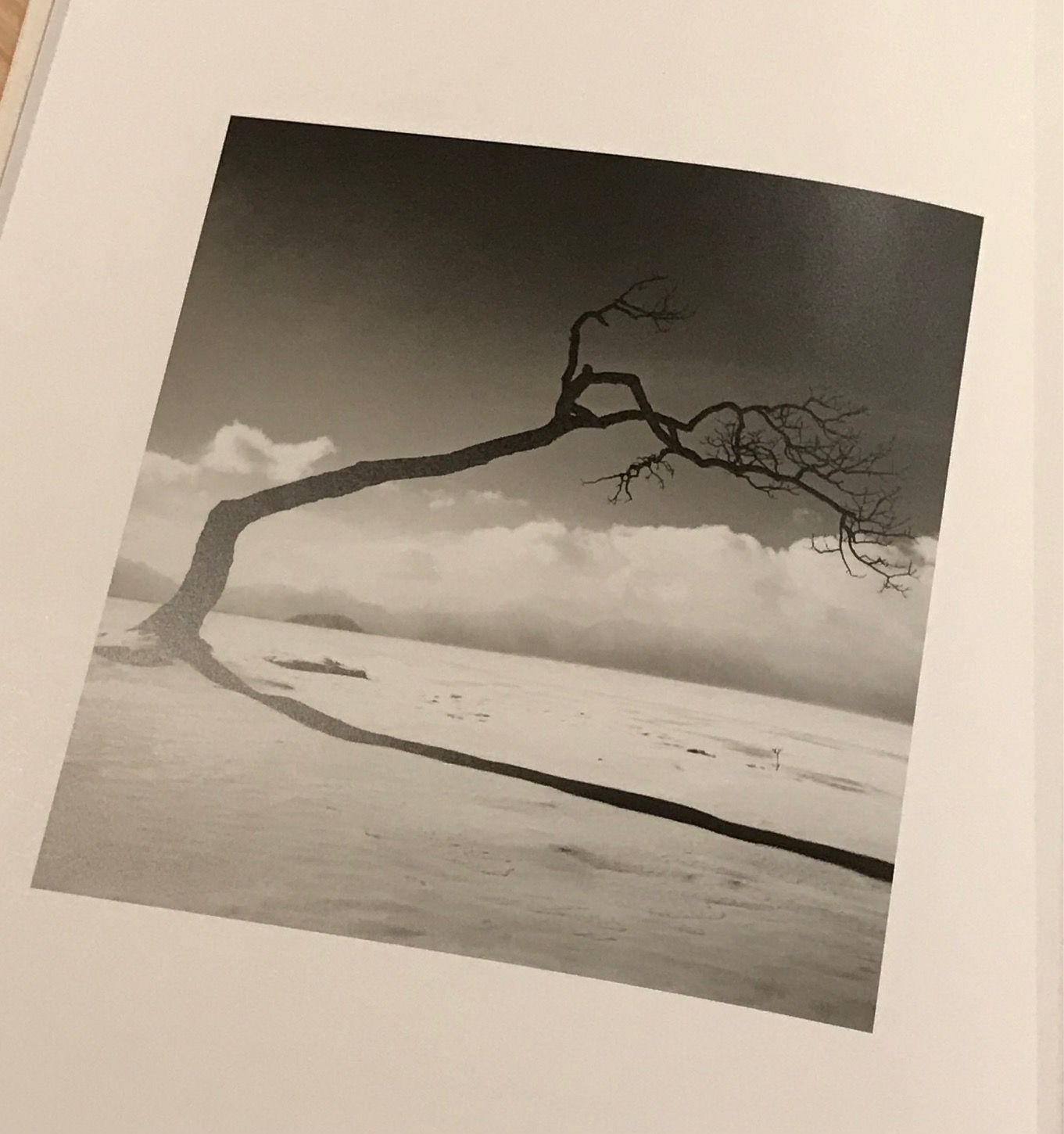

お正月休みのことになりますが、素敵な映画を観ました。1989年公開の名作「バグダッドカフェ」。ご覧になったことがある方も多いかと思います。

もう10年以上前に知人のジャズライブに出かけた時のこと(ブログ 明日に架ける橋)。彼女が歌ったなかに、鳥肌が立つほどの衝撃を受けた曲がありました。

「コーリング・ユー」です。

透き通るような高音で繰り返し出てくる「I am calling you…」のフレーズが胸に迫り…。

私は誰かに呼ばれているような。

私が誰かを呼んでいるような。

祇園のライブハウスで味わった、霊的とも思える不思議な体験でした。

映画「バグダッドカフェ」の主題歌と知り、いつか観てみたいと思いながら、ずいぶん年数が経ち。

それが今年の元日、何気なく見た新聞の映画案内で上映中と知り、矢も楯もたまらず出かけて行った次第です。

ドイツ人夫婦がアメリカ旅行中、ディズニーランドからラスベガスへ向かうレンタカーの中で喧嘩。妻、ヤスミンが車を降り、砂漠の乾いた風の中、大きなスーツケースを引きずりながらあてもなく歩き出すシーンから始まります。

ようやく辿り着いたのが寂れたモーテル「バグダッドカフェ」。オーナーはいつも不機嫌で、場違いな宿泊客に敵意すら露わにし。おまけにスーツケースの中身は、詰め間違えた夫の荷物という始末…。

それでも行く当てのないヤスミン。男物のシャツをうまく着こなし、暇に飽かしてモーテルの掃除をしたり、オーナー家族の世話をしたり、スーツケースに入っていたディズニーランド土産の手品セットで腕を磨いたり…。

次第に彼女の柔和な人柄が周りを巻き込み。やがて彼女の見せるマジックで「バグダッドカフェ」は連日、客で賑わう人気店になっていきます。

外に広がる青い空と広大な砂漠の光景。そこで繰り広げられる人間模様…。まるで大人のファンタジーのよう。

多彩な登場人物について特段の説明はなく、それぞれに自ずと想像が膨らみます。なかでも私はヒロイン、ヤスミンに強く惹きつけられました。

何不自由なく長年暮らしてきたであろう専業主婦が、こともあろうに砂漠のただ中でこと切れた「なにか」…。

おそらくは彼女の尊厳にかかわる許し難いものだったに違いないと想像します。

期せずして、そこから自分の足で歩き出し、見知らぬ世界に飛び込み、ありのままの自分を晒すことで自分自身に目覚め、そして真実の愛に出会っていく…。

はじめは決して美しいとは思えなかった彼女が、みるみる魅力的になっていく過程は目をみはるばかりでした。

その変化に気づいた常連客の老画家からモデルになることを乞われ。はじめは緊張していた表情が、回を重ねるごとに和らぎ、最後には胸を露わに…。

その姿態は神々しいばかりに輝いていて、まるでビーナスのように思えました。

一人の女性の再生を目の当たりにした思いのする素晴らしい映画…。というのは、あくまでも私の視点での感想です。

10年前、祇園のライブハウスで味わった霊的な体験と符合し、改めて不思議な思いがしています。

機会がありましたら、皆様もそれぞれの視点で味わってみられてはいかがでしょう。

「ある一つの事」2

アートなこと

2025年02月05日

店の模様替えをしたことを前回のブログで書きました(ブログ 彩(いろどり))。どの箇所も思い入れのある作業でしたが、一番重きを置いたのは飾り窓だったと思います。

飾り窓は外を通る人からも見える格好の発信場所。必要な情報をお知らせしつつ、楽しい演出もしたい。ということで、最初の一年は民芸品店やデパートに出掛けては、なにを置こうかと探し回ったものです。

和風の額を掛け、その前に四季折々のちりめん細工の小さな飾り物…。

京都のおじゃこ屋さんといえばこんなイメージかなぁ、なんて感じで設えていたように思います。

通りがかりに眺めては楽しんでくださる方もあるようで、私も楽しい経験でした。

けれど、飾り窓といえば、その店を印象付ける大切な場所。これでは京都の街中どこにでもありそうで、個性を表現できていないんじゃないか。そんな思いが頭をもたげるようになってきました。

ほかのどこにもない、うちならではの飾り窓にしたい。それはどんなものなんだろう…。

考えあぐねるなか、ある日、閃くものが。

あの陶板を掛けたい!

完成したイメージが頭に浮かぶや、もうそれ以外は考えられず。寸法だけ確認すると、早速、所有者の方に連絡し、後先も考えずに購入してしまいました。

それが上記の写真。陶芸家、伊藤均さんの作品です。個展やご自宅で何度も目にした、私が大好きなシリーズの中から選んだ一枚です。

伊藤さんのことは以前のブログで書いたことがあります(ブログ「ある一つの事」)。近所にお住まいで懇意にしていただいていたのですが、数年前に天国へ旅立ってしまわれました。

ブログの中で紹介した伊藤さんの文章を改めて引用させていただきます。

ただ森羅万象の内に「ある一つの事」に非常に興味を持ち始めると、その事をテーマに作品を創る。他人が何を言おうと、世間がどう動いていようと、作家という当人においては、ただ黙々と「つくる」という行為をくり返すだけなのだ。

仮に、「ある一つの事」が、どんなにつまらない事であっても、当人には、今非常に重大なテーマなのだ。

そして作品が出来る事は、彼の宇宙に新しい空間が生まれることを意味する。そこから又次の作品への足がかりが出現する。

とはいっても、そう次から次へと、新しい出会いが表出する訳でもなく、行きつ、戻りつの様である。作品を見て「心を悩まし」、新しい出会いに「思い焦がれる」のである。

作者は、きっと、己の次の作品をつくる為に、今の作品をつくっているのではないかと思う。

伊藤 均「おもう」(陶説1988年9月号に掲載)より抜粋

初めて読んだ時から「ある一つの事」という言葉がとても気になり、何度読み返したことでしょう。

模様替えを考えるなかで、店と向き合い、自分と向き合い、その中でふっと湧いてきたのがこの「ある一つの事」という言葉でした。

私の中にも存在するであろう「ある一つの事」。とても個人的で、とても根源的な、なにか…。

まだ明確ではないけれど、この陶板を掲げることで、私は一心に「ある一つの事」に向かっていける。それが取りも直さず魅力ある店づくりにつながっていく。

そう直感したのだと思います。

まさにそれを暗示してくれるようなデザインではないでしょうか。

朝、店に着いて飾り窓を見ると、身が引き締まる思いがします。そして、帰り際、最後に飾り窓に目をやり、今日の自分を振り返っている私がいます。

毅然と立ち、厳しくも温かく見守ってくれる陶板。ほかのどこにもない、うちならではの飾り窓の完成です!

写真はガラスに私が映り込むため、斜めからの撮影となりました。ご来店の際は、ぜひ正面に立ち、ご覧になってみてください。

みうらじゅんさんのこと

アートなこと

2024年11月14日

このところ心の中で蠢いている言葉があります。

「心のストッパーをはずせ!」

それも男性の野太い声…。

キャー!

いえいえサスペンスではありません(笑)。声の主はみうらじゅんさん。ことのはじまりは8月の終わりに京都伊勢丹で観た展覧会「みうらじゅんFES 」でした。

みうらじゅんさんのこと、皆様はどれくらいご存知でしょうか?

ブログに書くからにはと、改めて調べてみました。イラストレーター、漫画家、「ゆるキャラ」「マイブーム」の生みの親。そこまではお伝えできるのですが…。

わかる方にはわかるでしょうか(笑)。多才で、多彩で、とても私の持てる語彙と表現力ではお伝えし切れません。興味ある方は是非ご自身でお調べいただきたいと思います。

そんなみうらじゅんさんの展覧会、ご本人の「マイブーム」の展示など、それはそれは独特の世界観でした。

まずは意表をつかれ。観ているうちに、どうでもいいことにこんなにも打ち込める、その熱量に感動し。やがて、ミョーに爽やかな境地にいざなわれ…。

って、説明になっていますでしょうか?(笑) こちらもまた、機会がありましたらご自身で体感していただくしかありません。

幸いなことに、展覧会には珍しく、肖像権の影響がある一部エリア以外は全て撮影OKでした。今時のこと、あちこちでスマホを向ける姿が。SNSで広く拡散されたことと思います。

そんななか、みうら氏の書斎を模した一角にみうら氏の等身大パネル、その横に椅子が一脚。という絶好の撮影ポイントがありました。

ここは是非とも押さえたい。一人で出掛けていたもので、シャッターを押してもらえそうな人を求めてあたりをキョロキョロ。決して嫌な顔をされそうになく、しかもスマホの撮影に慣れていそうな人…。

みうらじゅんワールドをとても楽しんでいる様子の若い男子3人組が目につきました。ノリよく、いい構図で撮ってくれるんじゃないかと頼んでみると、案の定、快く応じてくれました。

お返しに彼らのスリーショットを撮ったところで、一人の男子が「こっちでもどうですか? 足を組んで…」と指さす先を見ると。

隣の一角に大きな籐椅子があり、「エマニエル婦人の椅子」のタイトル。

おぉ~

若い彼らがエマニエル婦人を知っていることが驚きでしたが、願ってもないこと。と、座ってみました。

ここはもちろんエマニエル婦人よろしく深く腰掛け、両手を肘掛けに乗せ、けだるげに足を組む。はずが…。

できない。

彼らのお母さんより年上であろう私。彼らは洒落で言っただけで、ほいほいとその気になって座った私を、心の中では呆れているかもしれない。

いやいや、そんな意地悪なことはないだろう。ここは提案通り、なりきりポーズで決めよう。そう思うも…。

できない。

結局、つつましやかに(笑)浅く腰かけ、手を揃えて、足を揃えて、ハイチーズ!

思いがけず楽しい撮影になり、お礼を言って別れるも、私の中になにか忸怩たる思いが残っていました。

「心のストッパーをはずせ!」

その時です。心の中でみうら氏の声が。

この展覧会の趣旨はこれだったんだ! 身をもって気付かされた瞬間、まさに天の声でした。

スマホを見てみると、ただフツーに椅子に座っている、フツーの写真。この撮影ポイントが設けられた意図が微塵も伝わってきません。

私は本当は思いっきりはじけて、エマニエル夫人なり切り写真を撮りたかったんだ!

なのに、年齢とか、容姿とか、常識とか、そうしたもので自分の思いを押し留めてしまった…。

「心のストッパーをはずせ!」

以来、折に触れ、私の中に降りてくる声。と同時に、重い留め金を人差し指でポーンとはじき上げる絵が浮かびます。

するとたちまちなにかから解き放たれ、今までとは少し違った自分が立ち現れるような。

自分にストッパーをかけているのは自分自身。ストッパーをはずした先には、もっとたくさんの可能性、豊かな世界が広がっているのかもしれない。

みうら氏自身が、先頭に立って、あらゆるストッパーをはずし、彼ならではの表現でそれを証明して見せてくれた。それが今回の「みうらじゅんFES」というスタイルになったのではないのかな。

なんて、生意気にも私なりの解釈です。

ふざけているようで、大真面目な展覧会。そこでの不思議体験…。みうら氏と、写真を撮ってくれた男子たちに改めまして感謝です。

恥ずかしながら、自戒のために、ストッパーをはずせなかった写真を掲載します。

ここから変わっていきたい!

これからも温かく見守ってくださいますようよろしくお願いします。