辰巳芳子さんのこと

素敵な女性

2025年06月26日

素晴らしい映画を観ました。「天のしずく 辰巳芳子 ”いのちのスープ”」。100歳の料理家、辰巳芳子さんの12年前のドキュメンタリー映画です。

嚥下障害のお父様のために、四季折々の食材を使って作り続けられた「いのちのスープ」。そのレシピは多くの人に師事され、医療機関でも取り入れられています。

そうしたことを知ってはいましたが、それで一本のドキュメンタリー映画ができるなんて…。

ささやかながら私も食に関わる仕事をさせていただいている身。この映画はぜひ観ておいた方がいい! そんな思いに駆られ、出掛けていった次第です。

ゆっくり適切な言葉を選びながら語られる辰巳さんのお話は、静かながら、とても力強く。ご聡明さと、豊かな感性、揺るぎない信念に、たちまち引きこまれてしまいました。

その根幹にあるものは、幼少期、恵まれた家庭環境で育まれたように思います。

やはり料理家であられたお母様の日々の言動を懐かし気に話されるご様子は、本当に楽しそう。

幼い日にお母様に体を洗ってもらわれた時の感覚が、けんちん汁を作られる際の野菜の混ぜ方につながっているというエピソードなど、笑ってしまいそうです。

けれどご本人はいたって大真面目で、写真立ての中のお母様もうれしそうに聞いておられるよう。

そんな幸せな時代も、やがて戦争へと向かいます。

婚約者が間もなく召集されるとわかったうえでのご結婚。たった3週間の新婚生活で出征され、還らぬ人に。

ご両親の意に反して結婚を決意された、その時のご自身の判断力について、長年思い巡らせておられたとのこと。

何事も迷うことなく突き進んでこられたかに見える辰巳さんの思いがけない告白に、失礼ながら一気に親近感を持ってしまいました。

そして50余年を経て、ご主人が命を落とされた異国の海へ、なにかに導かれるように赴かれたとのこと。船でえい航しながら満身に夕日を浴び、そこで湧き起こられた思い…。

その場の映像がありありと浮かび、感動に震えてしまいました。

真摯に、懸命に、これまで生きてこられた方だからこそ体現された、神様からのプレゼントだったのではないでしょうか。

それにしても、そこに辿り着かれるまでに、こんなにも長い年月がかかるとは…。

映画の後半、同世代のハンセン病患者さんに会いに、瀬戸内の島を訪ねられる場面があります。

料理番組で辰巳さんのことを知り、「いのちのスープ」で親友を看取ってあげられた、その感謝の思いをしたためた手紙を受け取られてのことでした。

お二人、海に向かって腰かけながら、お互い問わず語りに会話されるシーンが印象的です。

その患者さんご自身、どんな過酷な人生だったかと想像します。けれど、親友にいのちのスープを作ってあげられた喜び、発病当時にご両親から受けた愛情の深さなど、語られるのは明るいことばかり。

「80歳を過ぎてやっとわかったことなんですよ」

との言葉に、

「私もよ。80歳を過ぎてわかることってあるのね。一緒ね、一緒ね」

と旧知の友人のようにうれしそうに共感される辰巳さん。

人生はなんて苦しくて、なんて美しいんだろう…。

私もそこそこ長く生きてきて、ようやくわかってきたことがたくさんあります。けれど、まだまだわからないことだらけ。

なぜ…。どうしたらいいんだろう…。問いや迷いがいつも心の中で蠢いています。

私も必ずや80歳を過ぎるまで生きて、この境地を見てみたい!

12年前のドキュメンタリー映画ですが、古さを感じるどころか、今の時代を生きる私たちに、とても新鮮に訴えかけてくることがたくさんあります。

「いのちのスープ」の根底にあるものは、時代を超えて不変なのでしょう。

日本の風土、農業、次代への食文化の継承などが、美しい映像と共に描かれ、草笛光子さんの語りと谷原章介さんのナレーションも素敵です。

この先も折に触れ、様々な場所で上映されていくことを願ってやみません。

内容について、細かな部分で私の記憶違いがあるかもしれません。私なりの解釈となりますことご了承ください。

今、観ておいてよかった映画! 出逢えたことに感謝です。

一日レストランUTUCIKI

店のこと

2025年05月12日

ご紹介が遅くなりましたが、「一日レストランUTUCIKI」のことを書いてみたいと思います。

UTUCIKIさんは既にお馴染み、「しののめ寺町」のおじゃこや山椒まよねーずを使ったレシピを考案いただいている料理家さんです。(ブログ フードコーディネーター紗矢香さん)

2021年春からこちらのホームページでコーナーを設け、インスタグラム(shinonome_teramati)やfacebook((1) Facebook)でも随時紹介しているところです。

私にはカフェをやっている従姉妹がいるのですが、彼女からUTUCIKIさんのレシピの一つ「じゃこ山椒と梅しその冷製パスタ」をメニューに取り入れたいとの申し出があったのが、その夏のことでした。

そこからご縁が繋がって、「UTUCIKI」の紗矢香さん、「けやきカフェ」のよしえちゃん、そして「しののめ寺町」の私、気の合う仲良し三人組が誕生。

そうして2023年よりけやきカフェでのUTUCIKIさんによる一日レストランがスタートした次第です。

ご縁のきっかけとなった私としては、こんなうれしいことはなく。客として参加し、料理上手な二人のコラボレーションをいつも楽しませてもらってきました。

それが去年の秋のこと。せっかくの仲良し三人組、「しののめ寺町」もコラボに加わらないかとのお声掛けをいただき…。

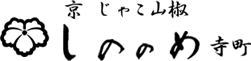

これまでにUTUCIKIさんより提供いただいたレシピから一品をプチアミューズとしてメニューにプラス。お土産として、じゃこ山椒30gとおじゃこの割引券、その日のレシピをお持ち帰りいただく。

という形で今年から参加させてもらうようになりました。

と言いましても、私は相変わらずただの客として、食べて、飲んで、喋って、笑って…。調理にサーブに忙しい二人を尻目に申し訳ない限りです(笑)。

それにしても、毎回、不思議に思うことがあります。

テーブルごとに会話が弾むのはもちろんのこと、初対面のお隣さん同士がいつの間にか旧知の仲のよう、なんてことしばしばで。

時ににわかミニライブが始まったり、サプライズで誰かの誕生日を祝ったり、なんてことも。

いつも店中にえもいわれぬ温かな空気が漂っていて。誰もが笑顔で、心もお腹も満たされておられることが伝わってきます。

きっと、けやきカフェという場の持つ力と、UTUCIKIさんの心尽くしの手料理、そこに引き寄せられた人たちのキャラクターによって織り成されるものなのでしょう。

なかでも先月は、よしえちゃんと私が従姉妹のうえに、お客様の親戚率がとても高く。もう実家のない私ですが、酔いも手伝って、ここが実家かと錯覚するくらい(笑)。

最後は他のお客様も巻き込んで、まるで親戚の集まりのような賑やかな会となりました。

いろんなご縁が合わさって、こんな素敵なことが生まれる…。

人生っておもしろいものだなぁ。

これからまたどんな出会いが生まれ、どんなサプライズがまき起こるか、楽しみでならない「一日レストランUTUCIKI」。ご興味を持たれた方はぜひ一度ご参加ください。

ある月のメニューを掲載いたします。雰囲気だけでも味わっていただけましたら幸いです。

13周年

店のこと

2025年04月17日

もう一ヶ月が経ちましたが、お蔭様をもちまして3月16日、「しののめ寺町」は13周年を迎えることができました。ひとえに皆様のご愛顧の賜物。ありがとうございます!

13年前の開店前夜、疲労のピークもとうに越え、押しつぶされそうな不安と緊張も既に麻痺し、もはや開き直りとも思える精神状態だったような。

なにを思ったか、連日飲み続けたドリンク剤の空瓶を並べると、その様が妙に美しくて。当時はまだスマホを持っておらず、デジカメで写真を撮ったりなんかして(笑)。

その夜も疲れからすぐに眠りに就き、翌朝はとにもかくにも開店にこぎつけられたという安堵感いっぱいで目覚めました。

そうして、いよいよ開店。表の戸を開けるや、一番乘りされたお客様に掛けた「いらっしゃいませ!」の自分の声…。今でも鮮明に覚えています。

普段よりトーンが高く、なかなか元気がいい。私、こんな声で「いらっしゃいませ」って言うんやぁ。

どこか他人事のように自分のことを観察しながら、店が店として始まったことを体感した瞬間でした。

あれから13年、何度「いらっしゃいませ」を言ってきたことでしょう。

店というのは不思議なもので、店の人間がいくらがんばっても「気」は満ちないように思います。お客様が入って来られて初めて「気」が満ちる。そのスイッチは「いらっしゃいませ」の声。

「いらっしゃいませ」の響かない店ほど寂しいものはありません。「いらっしゃいませ」の絶えない、「気」の満ちた店になりたい! その一心でやってきました。

けれど、なかなか難しい…。

それでも試行錯誤しながら、少しずつではありますが自分たちらしい店になってきたでしょうか。

なかでも周年記念になにか企画を考えるのは楽しいことでした。1周年に当時ご近所だったシェラメールさんに「山椒メレンゲ」を作っていただいたのが始まりです。

5周年記念にはユーサイドさんに「山椒まよねーず」を。8周年にはミメリエンダさんに「山椒ポルボロン」を…。いろいろな方にお世話になってきました。

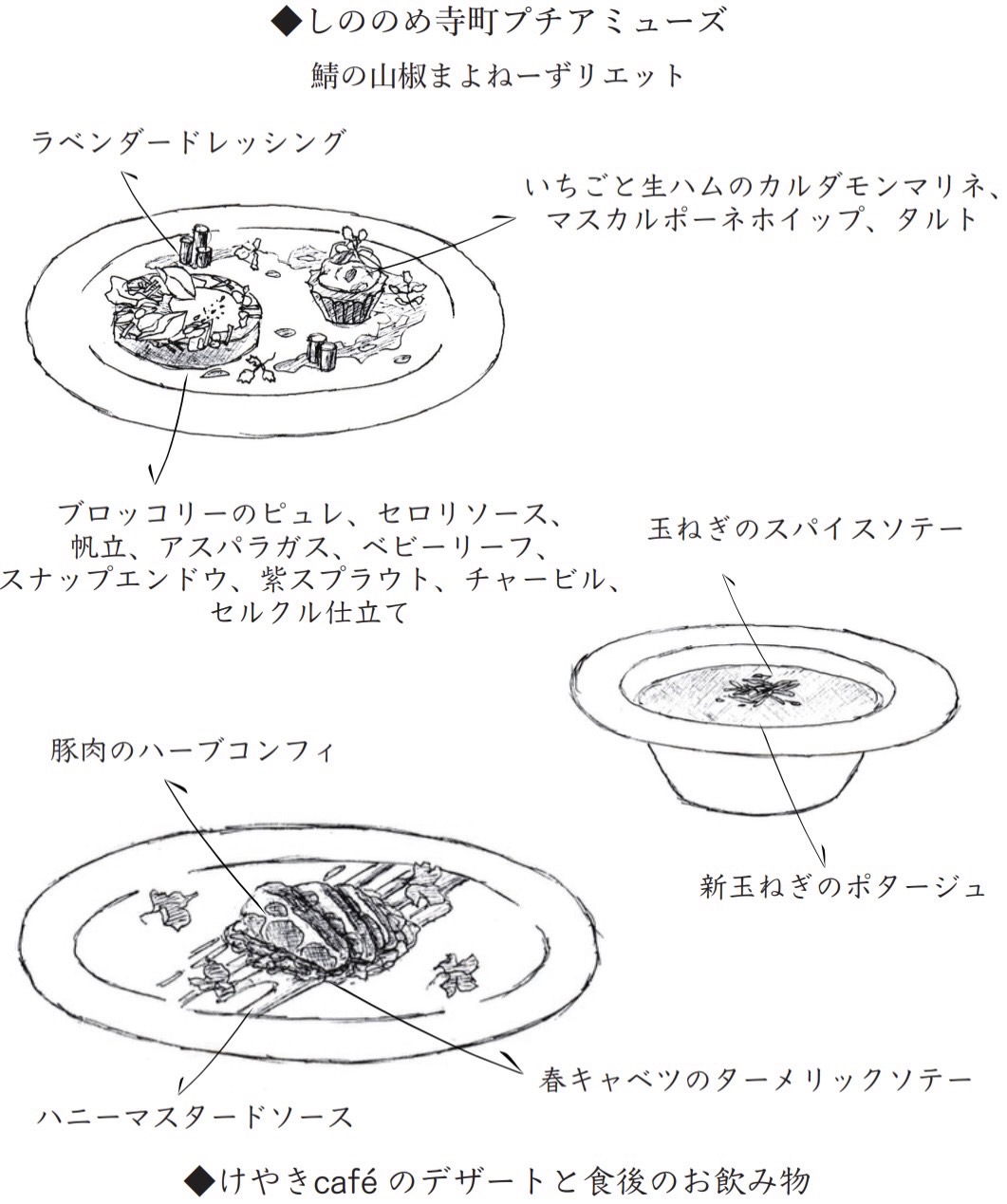

13周年の今年はささやかに、でも実質的なことを、と考え…。じゃこ山椒の割引券をご来店のお客様にお配りすることにしました。作成はじゃこ山椒と山椒まよねーずのレシピでお世話になっているUTUCIKIさんです。

有効期限をいつにしようか迷ったのですが…。

2026年3月16日に!

一年後にこの券を持ってご来店くださったお客様に、「お店なくなってる~」なんてことがあっては申し訳が立ちません。また一年がんばるぞぉ、と自分へのエールを込めて決めた期限です。

配布は終了しましたが、券をお持ちくださるお客様もぽつりぽつりとあり。ご活用いただいていることをうれしく思っているところです。

予測もつかない急速な変化の続く今の時代。ぼんやりしている私は常に何歩か遅れがち。お客様のご要望に充分応えられているとはいえず、申し訳なく思うことたびたびです。

それでも、大好きなこの店。私なりにこれからも進んでいきたいと思っています。

来年の3月16日、割引券を持ってご来店くださったお客様に、元気な声で「いらっしゃいませ」とお迎えしている自分の姿を思い描きながら…。

また一年、よろしくお願い申し上げます。

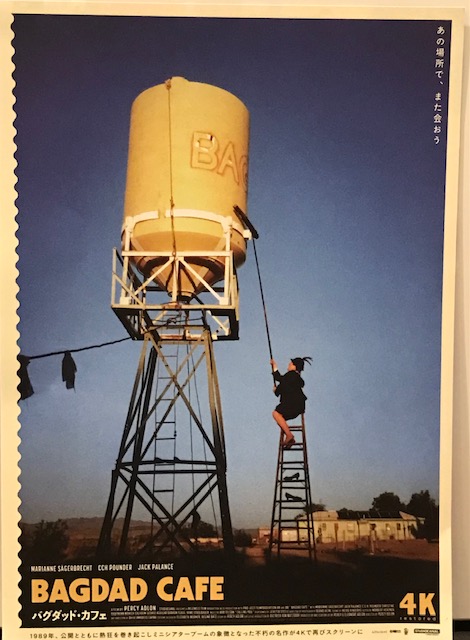

バグダッドカフェ

アートなこと

2025年03月17日

お正月休みのことになりますが、素敵な映画を観ました。1989年公開の名作「バグダッドカフェ」。ご覧になったことがある方も多いかと思います。

もう10年以上前に知人のジャズライブに出かけた時のこと(ブログ 明日に架ける橋)。彼女が歌ったなかに、鳥肌が立つほどの衝撃を受けた曲がありました。

「コーリング・ユー」です。

透き通るような高音で繰り返し出てくる「I am calling you…」のフレーズが胸に迫り…。

私は誰かに呼ばれているような。

私が誰かを呼んでいるような。

祇園のライブハウスで味わった、霊的とも思える不思議な体験でした。

映画「バグダッドカフェ」の主題歌と知り、いつか観てみたいと思いながら、ずいぶん年数が経ち。

それが今年の元日、何気なく見た新聞の映画案内で上映中と知り、矢も楯もたまらず出かけて行った次第です。

ドイツ人夫婦がアメリカ旅行中、ディズニーランドからラスベガスへ向かうレンタカーの中で喧嘩。妻、ヤスミンが車を降り、砂漠の乾いた風の中、大きなスーツケースを引きずりながらあてもなく歩き出すシーンから始まります。

ようやく辿り着いたのが寂れたモーテル「バグダッドカフェ」。オーナーはいつも不機嫌で、場違いな宿泊客に敵意すら露わにし。おまけにスーツケースの中身は、詰め間違えた夫の荷物という始末…。

それでも行く当てのないヤスミン。男物のシャツをうまく着こなし、暇に飽かしてモーテルの掃除をしたり、オーナー家族の世話をしたり、スーツケースに入っていたディズニーランド土産の手品セットで腕を磨いたり…。

次第に彼女の柔和な人柄が周りを巻き込み。やがて彼女の見せるマジックで「バグダッドカフェ」は連日、客で賑わう人気店になっていきます。

外に広がる青い空と広大な砂漠の光景。そこで繰り広げられる人間模様…。まるで大人のファンタジーのよう。

多彩な登場人物について特段の説明はなく、それぞれに自ずと想像が膨らみます。なかでも私はヒロイン、ヤスミンに強く惹きつけられました。

何不自由なく長年暮らしてきたであろう専業主婦が、こともあろうに砂漠のただ中でこと切れた「なにか」…。

おそらくは彼女の尊厳にかかわる許し難いものだったに違いないと想像します。

期せずして、そこから自分の足で歩き出し、見知らぬ世界に飛び込み、ありのままの自分を晒すことで自分自身に目覚め、そして真実の愛に出会っていく…。

はじめは決して美しいとは思えなかった彼女が、みるみる魅力的になっていく過程は目をみはるばかりでした。

その変化に気づいた常連客の老画家からモデルになることを乞われ。はじめは緊張していた表情が、回を重ねるごとに和らぎ、最後には胸を露わに…。

その姿態は神々しいばかりに輝いていて、まるでビーナスのように思えました。

一人の女性の再生を目の当たりにした思いのする素晴らしい映画…。というのは、あくまでも私の視点での感想です。

10年前、祇園のライブハウスで味わった霊的な体験と符合し、改めて不思議な思いがしています。

機会がありましたら、皆様もそれぞれの視点で味わってみられてはいかがでしょう。

「ある一つの事」2

アートなこと

2025年02月05日

店の模様替えをしたことを前回のブログで書きました(ブログ 彩(いろどり))。どの箇所も思い入れのある作業でしたが、一番重きを置いたのは飾り窓だったと思います。

飾り窓は外を通る人からも見える格好の発信場所。必要な情報をお知らせしつつ、楽しい演出もしたい。ということで、最初の一年は民芸品店やデパートに出掛けては、なにを置こうかと探し回ったものです。

和風の額を掛け、その前に四季折々のちりめん細工の小さな飾り物…。

京都のおじゃこ屋さんといえばこんなイメージかなぁ、なんて感じで設えていたように思います。

通りがかりに眺めては楽しんでくださる方もあるようで、私も楽しい経験でした。

けれど、飾り窓といえば、その店を印象付ける大切な場所。これでは京都の街中どこにでもありそうで、個性を表現できていないんじゃないか。そんな思いが頭をもたげるようになってきました。

ほかのどこにもない、うちならではの飾り窓にしたい。それはどんなものなんだろう…。

考えあぐねるなか、ある日、閃くものが。

あの陶板を掛けたい!

完成したイメージが頭に浮かぶや、もうそれ以外は考えられず。寸法だけ確認すると、早速、所有者の方に連絡し、後先も考えずに購入してしまいました。

それが上記の写真。陶芸家、伊藤均さんの作品です。個展やご自宅で何度も目にした、私が大好きなシリーズの中から選んだ一枚です。

伊藤さんのことは以前のブログで書いたことがあります(ブログ「ある一つの事」)。近所にお住まいで懇意にしていただいていたのですが、数年前に天国へ旅立ってしまわれました。

ブログの中で紹介した伊藤さんの文章を改めて引用させていただきます。

ただ森羅万象の内に「ある一つの事」に非常に興味を持ち始めると、その事をテーマに作品を創る。他人が何を言おうと、世間がどう動いていようと、作家という当人においては、ただ黙々と「つくる」という行為をくり返すだけなのだ。

仮に、「ある一つの事」が、どんなにつまらない事であっても、当人には、今非常に重大なテーマなのだ。

そして作品が出来る事は、彼の宇宙に新しい空間が生まれることを意味する。そこから又次の作品への足がかりが出現する。

とはいっても、そう次から次へと、新しい出会いが表出する訳でもなく、行きつ、戻りつの様である。作品を見て「心を悩まし」、新しい出会いに「思い焦がれる」のである。

作者は、きっと、己の次の作品をつくる為に、今の作品をつくっているのではないかと思う。

伊藤 均「おもう」(陶説1988年9月号に掲載)より抜粋

初めて読んだ時から「ある一つの事」という言葉がとても気になり、何度読み返したことでしょう。

模様替えを考えるなかで、店と向き合い、自分と向き合い、その中でふっと湧いてきたのがこの「ある一つの事」という言葉でした。

私の中にも存在するであろう「ある一つの事」。とても個人的で、とても根源的な、なにか…。

まだ明確ではないけれど、この陶板を掲げることで、私は一心に「ある一つの事」に向かっていける。それが取りも直さず魅力ある店づくりにつながっていく。

そう直感したのだと思います。

まさにそれを暗示してくれるようなデザインではないでしょうか。

朝、店に着いて飾り窓を見ると、身が引き締まる思いがします。そして、帰り際、最後に飾り窓に目をやり、今日の自分を振り返っている私がいます。

毅然と立ち、厳しくも温かく見守ってくれる陶板。ほかのどこにもない、うちならではの飾り窓の完成です!

写真はガラスに私が映り込むため、斜めからの撮影となりました。ご来店の際は、ぜひ正面に立ち、ご覧になってみてください。