Nadi kitayama のこと

心と体のこと

2025年11月27日

皆様は健康維持のために、どんなことを心掛けておられるでしょう?

店をやっているととにかく体が資本。食事、睡眠、あれこれ気を遣っていますが、長年続けているのがヨガとピラティスです。

15年ほど前、自宅近くにフィットネススタジオができました。とてもお洒落な外観。きっと若いOLさんたちが最新のウェアをまとって自分磨きをされる場所なんだろうと、前を通るたびに遠目から眺めていました。

その後ほどなくして、思いがけずも店を始めることになり。慣れない環境の変化に、体はバキバキ。

このままでは大変なことになると思い、とにかく近いことを最優先条件に選んだのが、先のお洒落なフィットネススタジオ、Nadi kitayamaでした。

思いのほかアットホームな雰囲気で、通い始めてかれこれ12年ほどになります。(ブログ 体 )

実のところ、このスタジオ、この間に場所の移転やらオーナーの交代やら様々ありまして。

なかなかの困難と想像しますが、唯一無二のコミュニティを守るべく、スタッフの皆さんが全力で乗り越えてこられた姿には、いつも頭が下がる思いでした。

今春、その一周年をお祝いした矢先に、また移転を余儀なくされる羽目に…。たて続く試練に、人と同じように、「場」にも運命というものがあるのかと思ってしまうほどです。

先日、移転を控えた最終レッスンのあと、スタジオでお別れ会が行われました。

山あり谷あり、それもまたおもしろい…

逆境もユーモアを持って…

トレイルランニングやマラソンの名選手でもあるオーナーやインストラクターの先生たちのお話にしみじみ。経験してきた人だからこそ語れる言葉です。

輪になって、1階カフェの心尽くしのお弁当をいただき。まさかのスタッフさんによるサンボマスターの渾身の熱唱(!)に大盛り上がりとなり…。

笑いあり、涙あり、楽しいお別れ会となりました。

思えばこの間、私自身も、Nadiに負けず劣らず、店の変遷、家族の変化…と様々ありました。

疲労困憊の日、気持ちの落ち込む日、ここに通っては心身を整え、また明日につないでこられたように思います。(ブログ アロマキャンドルヨガ)

まさに、店も、私も、Nadiと共に!

折しも窓の外は紅葉の真っ盛り。2か所のスタジオで、折々の思いを抱えながら、それぞれの紅葉を眺めてきた日々が思い出されます。

Nadiには感謝の思いでいっぱいです。

先のことは誰にもわかりません。人生も、商売も、山あり谷あり。私もそれをおもしろがりながら、ユーモアを持って、笑顔を絶やさずに進んでいこう。

そう心に誓ったお別れ会でした。

こんな私でありますが、皆様、これからも応援よろしくお願いします。

会食恐怖症

心と体のこと

2025年07月31日

昨年の秋、京都新聞の記事でこんな言葉を見つけました。

会食恐怖症。

初めて出合う言葉でしたが、一目で意味が分かりました。

そして、かつて長年にわたり悩まされてきた自分の奇妙な症状に名前が付いたことに、胸のすく思いがしたことを覚えています。

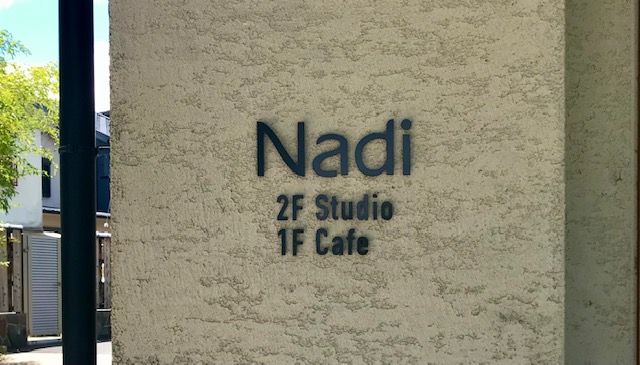

その記事というのは、摂食障害がテーマの小説「わたしは食べるのが下手」の著者、天川英人さんへのインタビューでした。

彼女自身も摂食障害の経験者で、「食べることに悩んでいる人がいたら、あなた一人じゃないと気付いてほしい」と話されています。

まさにこの記事で、私は、私一人じゃなかったことに気付いたのでした。

「わたしは食べるのが下手」の帯には…

会食恐怖症とは、人と食事をしたり、その場面を想像すると、不安感におそわれ、吐き気や動悸、めまいなどが生じる精神疾患のひとつ。とあります。

改めてネットで調べてみると、関連した情報がたくさん出てきて驚きました。

症状の現れ方や程度には個人差がありますが、厳しい食事指導や過去の失敗体験がきっかけとなることが多いようです。

第56回NHK障害福祉賞の佳作を受賞された下田朝陽さんのエッセイ「ただ、普通にご飯が食べたくて」は発症のきっかけから経緯、回復までを赤裸々に書かれていて胸に迫るものでした。

私はここまで深刻ではありませんでしたが、共通することがたくさん書かれていました。

もしかしたら、このブログを読んでくださっているなかにも、ご自身やまわりで思い当たる方があるかもしれない…。

うまく伝えられるか不安で躊躇していましたが、会食恐怖症のことを広く知っていただきたく思い、自分の書ける範囲で書いてみることにしました。

私の場合は幼い頃からの母による厳しい食事指導が原因だったと思います。

出された食事を食べ終わるまで、席を立つことは許されず。食が細く、好き嫌いもあった私は、食卓に一人残されるのが常でした。

がんばれば食べられる、時間をかければ完食できる、というものでは決してなく。最後は喉が塞がったようにまったく食べ物を受け付けなくなり、時間だけが過ぎていく…。

幼い心と体に、食事は楽しいことではなく、辛いこと。「行」のようなイメージが植え付けられました。

小学校に上がると、給食はとても苦痛な時間で。楽しいはずの友達のお誕生パーティーも食事つきだと気が重いものでした。

それが小学校高学年の頃、ちょうど心身の変わり目だったのでしょうか。急に普通に食べられるようになり、まさに食べ盛りに突入していきます。

けれど普段と少し違う食事の場面になると、突然、かつてと同じ状況に陥ることがありました。

料理を前にした途端、喉が塞がり、まったく受け付けなくなるのです。

その場の雰囲気を悪くするし、もてなしてくださった方にも失礼なことです。けれどいったんその状況に陥ってしまうと、もうどうしようもありません。

毎回ではないのですが、いつ現れるかわからない。なので、会食の予定が入ると、またなるんじゃないかという不安がいつも付きまといます。

まわりを見ても、同じようなひとは見当たらず。私だけ、どうしてこうなんだろうと不思議でした。

誰にも相談できないまま、自分なりに工夫を重ね。いつからか症状は出なくなりましたが、食べることへの不安はいつまで経っても払拭し切れませんでした。

そこで思い立ったのが、青森にある佐藤初女さん主宰の「森のイスキア」を訪ねることでした。

初女さんの作られたお料理を食べてみたい!

食に対するイメージを塗り変えたい!

そう思って出かけたのが、16年前のことです。

佐藤初女さんのことはこのブログで何度となく書いてきましたが(ブログ 佐藤初女さんのこと2 佐藤初女さんのこと3 佐藤初女さんのこと4 佐藤初女さんのこと5)、「森のイスキア」を訪れた本当の理由はそういうことでした。

大きなちゃぶ台を囲んで、宿泊客やスタッフの皆さんと和やかにいただいた心尽くしの手料理。

私の食事の原風景が幸せなものに置き換えられ、以来、食べることへの不安は消えました。

あぁ、私、今、食べてる…。

食事中、よくそんなことを思います。大袈裟なと思われるかもしれませんが、食べている、ただそれだけの行為を私はとても幸せに感じます。

テレビをつければグルメ番組ばかり。誰でも食べることが大好きで、誰かと食事を共にするのは幸せなこと…。

世の中にそんな風潮が溢れているように感じるのは私だけでしょうか。

実際は、病気や障害、精神的な不調などで、食べることに困難を抱えている人は決して少なくないと思います。

人それぞれに、様々な食のスタイルがあること。それをおおらかに認めあえる世の中になることを願ってやみません。

そんな私が期せずして食べ物を扱う店を始め、今では食の楽しさを伝える側になりました。

「食欲の落ちた母が、こちらのおじゃこなら食べられるんですよ」

「食の細い娘が、ここのおじゃこならご飯をおかわりするんです!」

お客様からこんなお声をいただいた時、一番うれしく思います。

ちなみに「わたしは食べるのが下手」(小峰書店刊)は今年の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれているそうです。

「食べることに悩んでいる人がいたら、あなた一人じゃないと気付いてほしい」という著者、天川英人さんの思いが、一人でも多くの方に届きますように。

セルフケアリング

心と体のこと

2024年04月17日

最近、興味深く読んだコラムがあります。昨年の9月4日から始まった京都新聞の連載「普段づかいのセルフケアリング」です。

執筆者は安達茉莉子さん。可愛らしい絵が添えられていると思ったら、言葉とイラストによる作品を制作される方のようです。

初回からその内容にとても心惹かれ、折に触れ読み返せるようにと、ファイルしていくことに決めました。

セルフケアという言葉はよく耳にします。心身の健康を保つために、自分自身で予防、対処すること、とでもいいましょうか。厚生労働省のホームページでも紹介されていて、広く認知されている言葉のようです。

このコラムではタイトルの通り、普段づかいできるセルフケアの方法が書かれているのですが、私のために書いてくださっているのかと思うことばかり。そんなわけはないでしょうが(笑)。

誰の心の中にもある思い、ということなのかもしれません。私なりの理解ということにはなりますが、ぜひ紹介させていただきたいと思います。

私はセルフケアを普段づかいにしている。それは良い香りの入浴剤を入れたお風呂に浸かったり、マッサージに行ったりするという意味ではない。誰かから預かった小さな子供や猫のように注意を向け、自分のことを大事にしてあげるのだ。(抜粋)

私も心身が疲れた時に部屋でお香を焚いたり、コロナ前にはマッサージにも通ったものです。そうして自分を大事にした気になっていました。

ところが、真のセルフケアはそんな甘っちょろいものではないと、まずくぎを刺された思いでした。

愛をもって自分自身を注視することを私はセルフケアリングと呼んでいる。どんな自分も丸ごと認め、都合の悪い本音も受け入れる。快・不快・小さな欲求や違和感を、取るに足らないことだと否定しない。自分を、大事にされるべきひとりの存在として扱う。(抜粋)

快、不快、小さな欲求や違和感…。思えば、日常はこうした感情の連続で成り立っているのかもしれません。時に、自分でも受け入れ難く、封じ込めてしまったり。忙しさにかまけて、ないがしろにすることも。

自分の中に沸き立つものは、取りも直さず私自身。決して否定せず、そんな自分を、大事にされるべきひとりの存在として扱う。それこそが真のセルフケアとのこと。まったくもって、目からウロコでした。

安達さんがしんどいと思う時に実践されている方法が、毎回とてもわかりやすく書かれています。例えば…。

寝そべって目をつむり、ダムの水が一滴一滴たまっていくイメージをする。

机の前に座り、ノートを広げ、思い浮かぶ言葉をそのまま書いていく。

自分に向かって優しい言葉を、声を出してかけてみる。

……

全てをお伝えしきれないのが残念ですが、どれもすぐにできそうなことばかりです。

なかでも私がとても興味を惹かれたのが、安達さんがツールとして活用されているという「マインドフルネス」を生かした方法でした。

マインドフルネスは、今、この瞬間、自分が経験していることに対して一切の判断をせず、ただありのままの状態を受け入れることだ。習慣化することで、思考が回り続ける状態を脱し、不安や後悔にとらわれることから解放される効果があるという。(抜粋)

ただありのままの状態を受け入れる…。とても難しいことです。無意識のうちに絶えずなにかしら判断をし、しかも、その判断というのがくせもので。

ああでもない、こうでもないと考え込んでいるうちに思考がぐるぐる回り続け。そこにはたいてい不安や後悔がついてまわり。

そして、考えに考えた挙句、答えが出たかというと…。結局、またスタートラインに立っている自分に気づき愕然! なんてことしばしばです。

そこで、安達さん流マインドフルネスの方法がこちらです。

不安を感じたら、マインドフルネス!と心で唱え、呼吸やその場の香り、目の前のことに意識を戻す。今この瞬間に問題は起こっていない。不安は想像の産物で幻なのだ。(抜粋)

早速やってみると、今、ここにいる自分をただ感じることができ、とても静かな気持ちになれました。

そうそういつも大問題が起こっているわけではなく、どれだけ想像の中の不安にとらわれていたか。無駄に心身を消耗させていたか。そのことに気付かされます。

以来、不安が心をよぎる時、すぐに実践するようにしています。そして、それに合わせて、こんな言葉を自分に掛けてみます。

私は私に愛されていて、どんなに他人からがっかりされても、私だけは私の味方でいる。どんな自分でも、私は私を見捨てない。(抜粋)

このコラムの中で繰り返し出てくる、セルフケアの根幹を成す言葉です。そう自分に言ってみるだけで、根拠なく安心できるから不思議です。

そして、12回にわたるコラムはこんな文章で締めくくられています。

まずは自分で底なしの沼をならし、愛を注いでいく。家に来た子猫にやさしくするように自分にやさしくする。そして溢れたものを周りに与え、支え合っていけばいい。自分と出会うのに、遅すぎることはないのだ。(抜粋)

自分にやさしくできて、周りにもやさしくなれて。そうして、やさしさ溢れる世の中になっていく…。なんて素敵なことでしょう。

私もぜひ実践していきたいと思います。安達茉莉子さん、ありがとうございました!

誤解を生じないよう、京都新聞に掲載された原文の一部を抜粋する形で紹介させていただきました。ご了承のほどよろしくお願いします。

我

心と体のこと

2024年01月25日

年末になると、今年の世相を表す漢字一文字、というのが発表されます。清水寺の舞台で貫主様が大きな筆で墨書される様は、年末の風物詩の一つとなりました。

去年は「税」でしたね。墨液の滴る文字のなんと力強いこと。思いの込められた漢字一文字の持つエネルギーに、いつも圧倒されてしまいます。

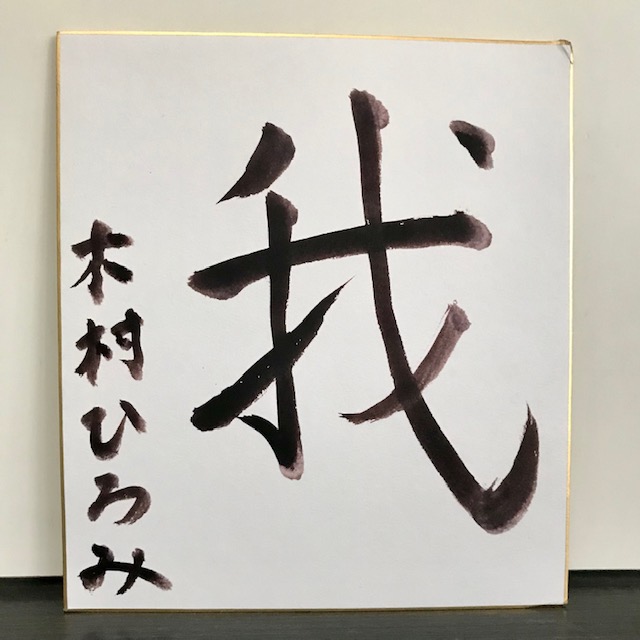

実は私は昨年の年頭に、「今年の漢字一文字」を決めていました。

といいますのも、昨年一月末に参加した新年会。今年の抱負を漢字一文字に表わして書き初めしよう、という企画だったのです。

このお話を聞いた時、すぐに心に浮かぶ文字がありました。これを書きたい! そう心に決めて出掛けて行きました。

筆を持つのは何年振りでしょう。墨汁の懐かしい匂い。色紙を一枚ずつ手渡されるや、練習なしの一発勝負!

緊張感と共に、一画一画、ゆっくり思いを込めて書き上げました。それが上記の写真です。

「我」

う~ん、お恥ずかしい。小学生の時の方がうまかったぁ~(笑)

字の上手下手はさて置き。なぜ「我」(われ)だったのでしょう。

気付けば、そこそこ(!)長く生きてきました。けれど信念を持ってまっしぐら、という人生では決してなかったように思います。

右を見れば、右が輝いて見え。左を見れば、左が輝いて見え。自分に欠けている部分を埋めようと、いつもなにかを探していました。

でも、いつまでたっても探し物は見つからず。欠けた部分が埋まることもなく。私はなにをやっているんだか、とため息をつくことしばしば…。

それはひとえに私の芯が定まっていなかったからだと思います。基準になるものが、自分の中ではなく、外にある。

もうそろそろ、そんな生き方、やめにしない?

基準は、自分が正しいと思うこと。自分が心地いいと思うこと。

誰とも取り替えられないこの人生、自分は自分でいいじゃないか。

自分を最優先に。

自分ファースト!

開き直りともいえる境地です(笑)。

ちょうどそんなことを思い始めていた頃。思わず知らず「我」の文字が浮かんだのだと思います。

書き初めのあと、食事をしながら一人一人、色紙を手に今年の抱負を高らかに宣言。とても楽しい新年会となりました。

というわけで「我」を胸に過ごしてきたこの一年。さぞや自由気ままに生きられたかというと…。

全くもってそうではありませんでした。

「我」を大切にするためには、まず「我」を知っていなくてはなりません。それが明確でなければ、そもそも基準が定まらない。

改めて自分に問いかけてみます。

自分にとって本当に大切なものはなに?

過小評価も、過大評価もしない、本当の自分の身の丈ってどれくらい?

いったい私はどうなりたいの?

……

自分のことって案外わかっていないもの。改めて突きつけられると答えられず、考えるほどにわからなくなっていくばかり。

我(われ)は我(が)でもあります。我(われ)と我(が)は表裏一体。自分を大切にするあまり、我(が)が出過ぎて、我がままに反転してしまうことも。

はぁ、難しい。

それでも、とことん自分と向き合い。ああでもない、こうでもないと、取捨選択を繰り返し。一年かけて、少し自分というものがわかりかけてきたこのごろ。

思えば「我」の文字に導かれ、「我」の文字に背中を押されて過ごしていたような。これも言葉の持つ力、言霊(ことだま)の為せる技だったでしょうか。

これからも人生は続き、「我」も続きます。「店」もできる限り続けていきたいと思っています。

目まぐるしく変化する時代の流れの中、先のことは誰にもわかりません。それでも、どんな時も、しっかりと自分と向き合い、その中にある基準を大切に進んでいきたい。

そんなことを思う年明けでした。

どうぞこれからも寛容に見守ってくださいますよう、また一年よろしくお願いします。

色

心と体のこと

2023年11月03日

皆様、お好きな色ってありますでしょうか? 色って、まさに色々。どの色もそれぞれに味わいがあっていいものですね。

しいて一つ選ぶとしたら、私はピンク。なかでもペールピンクというのでしょうか、少し灰味がかったトーンのピンクが好きです。なんていうか、眺めているだけで幸せな気持ちになれる色です。

店を始めてから、休日に自分のために花をよく買うようになりました。その時の心の状態により選ぶ色のパターンが決まっていて、とても不思議です。(ブログ 私が苦手だったもの 花)

鮮やかな色は鮮やかな色で、淡い色は淡い色で、その時々の私の気持ちに寄り添ってくれ。その色の持つ力により、癒されたり、励まされたり。

そんな私ですが、実のところ、店を始めるまでは色にあまり興味がありませんでした。持っている服は、ほとんどがモノトーンや茶系、紺系など。タンスの中はどこを開けても同じ色調ばかり。

店を始めて、生活は一変。いろいろな場所に出かけて行く機会が増えました。店をやっていれば、当然その存在を知ってもらわなければなりません。前へ、前へ、と思うも…。

場慣れしない私は気後れするばかり。気持ちはうしろへ、うしろへ。ある時、ふと思いました。

明るい色の服を着よう!

どうして急にそんなことを思ったのかわかりません。明るい色の服を着ていたら、それだけで目に留めてもらえるかもしれない。なんて思ったのでしょうか。

以来、洋服を買う時、ついつい黒に手が伸びそうになるのを、ぐっと思い留まり。その隣に並ぶ明るい色を取ってみるように。服を胸に当て、おそるおそる鏡を覗いてみると…。

見慣れていないのでなんだか落ち着かない。でも、新しい自分がそこにいるような。

ささやかなチャレンジを試みながら、一枚、また一枚と、明るい色の服が増え。いつからかその日の気分で色を選ぶ楽しさを覚え。そうして今ではタンスの中もずいぶんカラフルになりました。

一方で、休日に自宅で静かに過ごそうと思う日は、以前から持っていた黒い服などを着たくなります。心と体をクールダウンしてくれるようで、とても落ち着きます。

色について特に勉強したことはありませんが、その効能、奥深さを身をもって実感しているところです。

今になって思います。店を始める前の私は、色に興味がなかったというよりも、保護色でいたかったんじゃないか、と。

まわりとバランスを取り、静かにただそこに佇んでいる。そういうのが性に合っていると思っていた私にとっては、落ち着いた色が心地いい色だったのだと思います。それはそれで、その時の自分にとって必要な色だったのでしょう。

明るい色の服を着よう!

それは、自分は変わりたい!と思った瞬間だったのかもしれません。いろいろな色を楽しみながら、少しは変わってこられたでしょうか。

十人十色、カラーを打ち出す…。

色は個性。その人そのものを表現するのに使われることがよくあります。あながち、ただの比喩ではないような。

開店から11年。もとあった店からの独立という経緯もあり、なかなか自分たちらしいカラーを見い出せずにきた気がします。

もうそろそろ独自のカラーを打ち出したい!

それはどんな色なんだろう…。

楽しいワクワクする色をあれこれ思い浮かべながら、店も、私も、そうありたいと思うこのごろです。

これからも温かく見守ってくださいますようよろしくお願い申し上げます。