ユルスナールの靴 2

素敵な女性

2015年09月11日

9月に入り、めっきり涼しくなりました。今年の夏は例年にも増して厳しい暑さで、とても長かったように思うのですが、そんな日々ももう遠いことのよう。季節の移ろいは本当に早いものです。

前回のブログ八日目の蝉でも触れていますが、店を始めるまでは毎年ひどい夏バテに悩まされていました。店を始めるにあたって、夏、私の体力がもつかどうかが心配事の一つでしたが、お陰様で休むことなく続けてこられています。そんな自分に驚きながら、夏になると思い出すフレーズがあります。以前にも紹介しましたが(ブログユルスナールの靴)もう一度。

きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いて行けるはずだ。そう心のどこかで思い続け、完璧な靴に出会わなかった不幸をかこちながら、私はこれまで生きてきたような気がする。

須賀敦子 「ユルスナールの靴」

イタリア文学者でエッセイストの須賀敦子さん。残念ながらもう亡くなられましたが、美しい文体が魅力で、女性としても素敵だなあと思う作家さんです。なかでも、この一節に出会ったときは、ちょっとした衝撃でした。

当時「ほぼ専業主婦」だった私。自分を生かせる場所を探して、あれこれ出かけては、やっぱりここは私の居場所じゃないと、あとにして。そんなことを繰り返していました。私は自分を生かせるものなど持ち合わせていないのだと、どこかであきらめていたような。それでもやっぱり、あきらめ切れずに苛立っていたような。そんな思いを代弁してくれる一節だったのです。しかも「ユルスナールの靴」だなんて、洒落た表現で。

思いがけないことに店を開くことになり、気づくと、きっちり足に合った靴を履ている自分がいました。この靴ならどこまでも行けそうで、歩くのももどかしく、いつも前のめりの駆け足でここまで来たような気がします。

そうして今年の春、三周年を迎えました。三年も経てば落ち着くのかと思いきや、三年経ってようやくわかってくることばかり。見直しを迫られることが重なり、あれやこれやいつも考え事。ヒートアップした脳みそは熱く感じられるほどで、眠っていても余熱冷めやらず。疲れているはずなのに、少しの睡眠時間で目が覚めてしまう。そんな日が続いていました。

もともと要領が悪く、全力疾走しては倒れ込むタイプの私。がんばりどころと危険領域との境界がさっぱりわかりません。警告ランプでも点灯してくれたらいいのですが、そんなわけもなし。8月のお盆過ぎ、夏季休業に入るやダウンしてしまいました。

ユルスナールの靴でこけちゃった。

休み返上で後半戦に備える態勢でいたのですが、それどころでなく、近所の医院に通って点滴を受けては、自宅ベッドで昏々と眠り続ける5日間でした。こんなに眠れるものかと思うほど眠り続け、やがて脳みそもクールダウン。そうして思ったこと…。

元気な体さえあれば、なんとかなる。

気になることは数知れず、やるべきことも数知れず。けれど、それもこれも元気な体があってこそ。全部やり遂げたところで、ダウンしてしまったら元も子もない。困ったら誰かに助けを求めよう。至らないところは謝って許しを請おう。続けていくことが一番大事。そう思い知りました。

ダウンしたのは、こうでもしないと休まないだろうと思われた、神様からのドクターストップだった気がしてなりません。

やっと見つけたぴったりの靴。見つけられたことがうれしくて、夢中でここまできたけれど、これからは歩き方が大事だなぁと思います。どんなに素敵な靴も、寝込んでしまったら履くこともできないのだから。

時にゆっくり歩いてみたり、時にスキップしてみたり。私なりの歩き方を見つけていきたい。履くほどに足に馴染む靴のように、愛おしみながら、どこまでも一緒に歩いて行きたい。私のユルスナールの靴。

そんなことを思う秋の入口です。

八日目の蝉

アートなこと

2015年08月23日

日差しの強くなった七月から、通勤は日焼けを恐れて自転車から地下鉄に変更です。丸太町の駅で地上に出ると、たちまち、けたたましい蝉の鳴き声が。空からシャーシャーと降り注ぐような大音響のなか日傘を差して歩いていると、しきりに浮かぶ言葉があります。

八日目の蝉

角田光代さんの小説です。残念ながら原作は読んでいないのですが、何年か前に映画を観ました。印象的なタイトルと共に、感慨深いストーリーが今も心に残っています。

不倫相手の赤ちゃんを不本意ながら堕胎した女性が、時を同じくして出産した本妻の赤ちゃんを衝動的に誘拐。自分の子どもとして育てるも、数年で発覚。本来の両親の元に戻された子どもは、なにもなかったように普通の生活に戻れるはずもなく…。

成長したその女の子が、通常では有り得ない経験をした自分を蝉になぞらえ、同じく不遇な環境で育った女性に語ります。七日でみんな死んでしまうなか、一人だけ八日目まで生きる蝉がいたら悲しい、と。

相手の女性は答えます。八日目の蝉はほかの蝉には見られなかったものが見られる。それはすごく綺麗なものかもしれない、と。

小説家の着眼点のおもしろさに感心せずにはいられないワンシーンです。タイトルが決まると、作品はほぼ完成したも同じ、と聞いたことがあります。これはまさにそうだったのではないかと、素人ながらに思う一冊です。

店を始めるまでは、毎年ひどい夏バテに悩まされていました(ブログユルスナールの靴)。早朝から聞こえてくる元気極まりない蝉の鳴き声には、苛立たしささえ覚えたものです。それが、この映画を観てからは、渾身の力で鳴き、短い命を生き切る蝉が、無性に愛おしく思えるようになりました。

店への道すがら聞く蝉の鳴き声に、私もずいぶん夏に強くなったものだと感心しながら、そんなことを思い出しています。

ほんの3年半ほど前までは「ほぼ専業主婦」だった私、開店以来の日々は、かつての生活では有り得なかった経験の連続でした。思いもよらないこと。経験してみなければわからないこと。うれしいこともありますが、ときにしんどく思うことも。

ふと、平穏な暮らしってどんなかな、と思うことがあります。平穏な暮らしのイメージを勝手に描きながら、うらやましく思ってもみたり。しばし妄想にふけったあと、我に返って思います。うれしいことも、しんどいこともない交ぜの、てんやわんやの人生の方が、きっとおもしろい。

私は八日目の蝉になりたい

私にしか見られない綺麗なものが、きっと見られるはず。私はそれを見てみたい。そんなことを思う八月、生きることに貪欲になってきた自分を感じるこのごろです。

イリーナ・メジューエワさんのこと 2

アートなこと

2014年11月18日

少し以前のことになりますが、先月の31日、京都コンサートホールでの「イリーナ・メジューエワ ピアノリサイタル」に出かけてきました。

イリーナさんは「しののめ寺町」開店当初からの大切なお客様。華奢でとてもお可愛らしい女性です。しばらくして新聞の記事で有名なピアニストと知り、昨年の秋、初めてリサイタルに出かけました。ふだんの控え目な物腰とは打って変わった力強く情熱的な演奏に、とても驚きました。(ブログイリーナ・メジューエワさんのこと)

一年ぶりのリサイタル、予想通りの衣装、予想通りの演奏。二度目の今回は落ち着いて聴けるのかな、そう思ったところに予想外の感覚が…。音色が深く深く心に入っていくのです。浸透していく深さ、速さが前回とは全く違って感じられました。心の深いところが揺さぶられるような。そんな自分に驚きながら演奏に聴き入っていました。

もともと音楽の素養があるわけではなく、前回、大好きなイリーナさんのリサイタルということで興味を惹かれ出かけて行ったのでした。クラッシックに馴染みはなかったのですが、そんな私の心にイリーナさんの演奏は初めて触れた気がしました。初めて味わう感動に、私が気づいていない楽しみ、喜び、そうしたものが、まだまだあるのかもしれない。イリーナさんの演奏は、そんなことを予感させる序曲に思えたのを記憶しています。

感じたことが視覚的に浮かぶ癖のある私、今回、演奏を聴きながら、柔らかな土のイメージが浮かびました。乾燥して固かった大地が耕され、中から出てきた黒々とした土。陽を浴びてほのかに温かく、やわやわと柔らかな土。そこに降り注ぐ雨。柔らかな土が雨水をぐんぐん吸い込んでいく…。それは私の心そのもののような。

初めて出かけたリサイタルから一年、この間に出会った方たちが、まだまだ固く萎縮していた私の心を、ひと堀り、ひと堀り、耕してくださったのだなぁと思いました。そこに重ねてきた新たな経験、新たな思い。そうしたもので、少しずつ豊かな土になっていったのだなぁ、と。

英語で、文化は culture 農業は agriculture

久しく忘れていた英単語が、唐突に浮かびました。中学生の頃、文化と農業いうかけ離れた言葉に、なぜ同じ文字が入っているのかと不思議に思ったものです。cultureの語源はラテン語で「耕す」だとか。なんとなく納得がいったような気がしていましたが、この日、こういうことだったのかと心から腑に落ちました。

終了後、ホールから出ると、夕刻に降っていた雨は上がっていました。雨に濡れた北山通りの街路樹、道路に照り返る車のライト、店の照明…。きれいだなぁ、きれいだなぁと思いながら、高揚した気分で自宅まで歩いて帰りました。

重森三玲氏のお庭

アートなこと

2014年11月03日

先日の定休日、松尾大社に出かけてきました。作庭家、重森三玲氏のお庭が素晴らしく、私が京都で一番好きかもしれない場所です。

もともと一人でふらりと出かけるのが好きなのですが、店を始めてからはぱったり。時間ができたら、まず出かけたいと思っていたのが松尾大社でした。時間ができたわけではないのですが、これから忙しくなる季節、その前にと、思い切って出かけたのでした。開店以来やっとの「ふらり」です。

松尾大社を初めて訪れたのは数年前、三玲氏のお庭を前にした時の衝撃は今も忘れることができません。空に向かって巨石がそそり立つ様はエネルギーがほとばしっているよう。無造作に突き立てられているようでいて、計算されたように美しい造形。よくある寺院の庭園に佇むときの心休まる感覚とは全く違い、なにか突き動かされるような感動に、飽かず眺めていたことを覚えています。

「しののめ寺町」開店間もない頃、偶然にお立ち寄りくださった旅行中の熟年のご夫婦がいらっしゃいました。お話しするうちに奥様が重森三玲氏のお孫さん、重森千青氏の講座を受けられるほどの三玲氏ファンとわかり、大盛り上がりしたことがあります。お隣のご主人様を置き去りにして(笑)。

「三玲氏のお庭は、自分が元気な時じゃないと向き合えないのよね。エネルギーに負けそうで」とお客様。「自分がブレていないか試したい時に、向き合ってみるといいでしょうね」なんて、偉そうに私。今も忘れ難いお客様のひとりです。

開店して2年と7カ月。どこまでいっても経験のないことが目の前に現れます。大小さまざま、常に判断し、決断し続けなければいけない毎日。それは商売に限ったことではなく、人生もまた然りかもしれません。

そのときどきの判断は正しかったか、決断は間違っていなかったか。ふと不安に駆られ、後悔がよぎることがあります。けれど、そもそも、正しいか間違っているか、誰が決めるのでしょう。どこかに審判がいて、○×の札でも上げてくれるのでしょうか。

実は、三玲氏のお庭にちゃんと向き合えるか、ここらで一度、自分を試してみたい。そう思って出かけたのでした。ブレていたら、心が動揺するかも。うしろめたいことがあったら、目を背けてしまうかも。勝負です!

しっかり向き合えました。

自分が決めて進んできたことには、正しいも間違っているもなく、それが全て。

そんなことを思いながらお庭を眺めていると、ひとりの青年と一緒になりました。気さくに挨拶してくれたのがきっかけで会話が始まるや、庭師を目指しているという彼、熱く語る語る。八百万(やおよろず)の神様のこと、宇宙のこと、前衛アート、人生論…。どれも私の興味ある話題です。しかも、ふだんは怪しいひとと思われそうで、おいそれとは口にしないよう用心していることばかり(笑)。

紅葉前の静かな時期、ほかに誰もいません。三玲氏のお庭を前にして、庭師を目指すとはこういうことかと納得しながら、彼の話を思いっきり聞いて、思いっきり相づちを打ったひととき。心をいっぱい遊ばせられた、心地いい時間でした。

話は尽きませんでしたが、秋のこと、夕方になると急に冷え始め、「きっとまたどこかで再会できますね」と言い合って別れました。不思議な巡り合わせ、これも場の持つ力、三玲氏のお庭のエネルギーがが引き寄せてくれた出会いだったかもしれません。

家に帰れば、その日済ますはずだった用事は山積みのまま。けれど、それを補って余りある山盛りのおみやげを持ち帰った秋の一日でした。

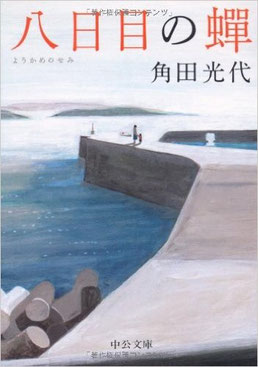

写真家 ロベール・ドアノー

アートなこと

2014年10月13日

久し振りに展覧会に出かけてきました。京都現代美術館 何必館で開催中のロベール・ドアノーの写真展「没後20年 ドアノーの愛したパリ」です。

生涯、パリに生きる人々を撮影し続けたドアノー。雑踏の中を歩き廻りとらえられた数々の情景は、まるで映画のワンシーンのよう。「市役所前のキス」はあまりに有名な一枚です。

うってつけの場所に、うってつけの俳優を立たせ、計算し尽くしたポーズをとらせたかのような写真の数々。微笑ましさにクスッとしたり、漂う哀愁に切なくなったり。いろいろな想像を掻き立てられ、見入ってしまいます。それらが市井の人々の織り成す偶然の一場面というのが驚きです。

姿かたちの美醜を超えた、そのひと自身の持つ美しさ。身なりの良し悪しにかかわらない、そのひとの精神に宿る誇り。ひとりひとりの存在感、かけがえのなさに、ただただ圧倒されます。

伝書鳩が地図を読むことを覚えたとしたら、きっと方向感覚を失ってしまうだろう。自分にとって大事なことは、大きな好奇心をもってパリの雑踏の中を自由に歩くことだ。

ドアノーの言葉です。才能ある芸術家だからこその言葉だなぁと思います。が、私たちに当てはめてみてもいいのでは?

世の中の決まりごと、暗黙の了解、なんとなく根付いている常識…。そうしたものは必要ではあるけれど、一方で大切なものを見失わせてしまうこともあるような。

ひとり旅をしたり、社会人学生になったりしてきた私、変わっているとよく言われたものです。主婦で? 母親で? と。心は自由でありたいと願うほど、不自由を感じてきたように思います。もともと地図が読めないタイプなもので…(笑)。

店を始めてよかったことの一つが、好奇心いっぱいにちょっと変わったことをすると褒められること、です。おとなしく当たり前のことをしていたのではちっとも褒めてもらえません。今までとは真逆! とても自由になれた気がしています。

普通のひとが普通に生きる姿が、そのまま絵になるドアノーの写真ですが、思えば「普通のひと」なんて、本当は一人もいないのかもしれません。誰もが特別で、ドラマチックな、かけがえのない人生!

街の風景、醸し出されるにおいが、ますますそのひとの人生を彩るということはあるかもしれません。パリ生まれのドアノーにとって、舞台がパリというのは意味のあることだったのでしょう。

ドアノーの写真を見ていて、ふつふつと湧き出る思いがありました。私もほかの誰でもない私の人生を生きたい。どの場面を切り取っても絵になるような、そんな人生を生き切りたい。

パリと似た街と言われる京都、舞台設定は申し分ありません。あとはモデルの私次第、そこがちょっと…(笑)。