ボヘミアン・ラプソディ

アートなこと

2019年02月27日

映画「ボヘミアン・ラプソディ」をご覧になった方はあるでしょうか? 伝説のロックバンド、クイーンをモデルにした映画です。クイーンのファンというわけではないのですが、心魅かれるものがあり出かけてきました。

といっても1月のこと。ブログに書くのがすっかり遅れてしまいました。が、期せずしてアカデミー賞受賞で話題に上る時期と重なり、これはこれで良いタイミングだったということでご容赦を(笑)。

この映画を観て初めてメンバーの一人一人を知ったほどの無知ぶりですが、予備知識なく観るのもまた新鮮なものでした。

そんな私でも映画の中で流れる曲は、いずれもどこかで聴き覚えがあり、これってクイーンの曲だったのかと思うものばかり。改めて偉大さを知った次第です。

今は亡きボーカルのフレディ・マーキュリーを中心に据えたストーリーですが、自信満々に見える姿のむこうに、様々な葛藤があったことが描かれています。出自のこと、容貌やセクシュアリティのこと、スターならではの苦悩も…。

なんでも上顎の歯の数が通常より多かったらしく、特徴的な歯並びをからかわれることも多かったようです。けれど伸びやかな声と、音域4オクターブのサウンドは、この歯のお蔭だと信じ矯正しなかったとのこと。

自信をつけていくに従い、歯を隠していた仕草が徐々になくなり、大きく口を開けて歌ったり笑ったりするようになったというのは、示唆に富んだエピソードです。

自分がコンプレックスに思っている部分は、実は自分にとって大切な特性なのかもしれません。が、そう思うには、相当の自信がなけれ難しい。たいていはコンプレックスのまま包み隠してしまいがちではないでしょうか。

フレディ・マーキュリーの場合、葛藤しつつも、その自信を支えたものはなにだったのだろうと考えます。

それは、一貫して自分に正直であったことではないでしょうか。ひとと対峙する時、自分の思いを率直に語ること。既成の価値に囚われず、自分の価値を尊重すること。前に進む時の指標が、外のどこかではなく、自分の内にあること…。

自分に正直であることは、自分を支える最強の力になるのだと思いました。

恋愛関係が終わった後も、生涯にわたってフレディの真の友人であり続けた女性メアリーとの関係も、この映画の大きな柱になっているように感じました。

多様なセクシュアリティについて、まだ理解を得られていなかった時代。一般には不思議に思える関係だったことと思います。が、恋人、夫婦、友人といった一般にある枠組みを超越した、固有の愛情が交わされていたのだなぁと想像します。これもまた、自分に正直であればこそ成立した関係だったでしょう。

既成概念にとらわれず、自分をなにかに分類することなく、ただありのままでいることを大切にして生き切った人生。だからこそ生まれたクリエイティブな音楽…。それが、クイーンというバンドが、フレディ・マーキュリーという人物が、多くの人に愛された所以なのではないでしょうか。

かくいう私も一夜でたちまちファンになり、さっそくCDを購入してしまった次第。にわかファンの私などが、こんなことを語るのは僭越ですが…。

フレディ・マーキュリーが生きた時代より、さらに年月が過ぎた今。誰もが自由に発信でき、多様なことが少しずつ認められるようになってきました。

その一方で、いいことも、よくないことも、たちまちに拡散し、いつ非難の的になってしまうかわからない怖さも併せ持つように。なにが正しくて、なにが間違っているのか。溢れる情報のなかで、混沌とした時代を生きている気がします。

フレディ・マーキュリーのような才能もカリスマ性もないけれど、私は私の価値に照らして、自分の中の指標に導かれて進んでいきたい。たとえ、それが、まわりと少しばかり違ったものだったとしても恐れずに。

そのために必要なこと、それは、ひとえに自分に正直であること。

そう確信させてくれた「ボヘミアン・ラプソディ」。素晴らしい映画と出会えました。さらにロングラン上映されることになるかもしれません。ご興味ある方は、是非ご覧になってみてください。

何必館の時間2

アートなこと

2018年10月27日

京都には大小たくさんの美術館や博物館があります。いたる所に画廊があり、デパート開催の展覧会もあり。アート好きな私にとって、京都は有り難い街です。

なかでも私が一番好きなのが「何必館・京都現代美術館」。祇園の真ん中にある、それはそれは素敵な美術館です(ブログ何必館の時間)。

店の定休日は、心身のメンテナンスと、たまった用事を片づけている間に終わり。自分の楽しみに使う時間はなかなか捻出できないのが現実です。

働く女性は、皆さん同じようなものかもしれません。特に今年は夏の猛暑やたて続く災害もあり、心身ともに余裕のない日が続いていました。

芸術の秋とはよくいったもの。秋の気配を感じるようになったとたん、何必館に行きたいなぁという思いが、ふっと湧いてきました。開催中の展覧会に…ではなく、何必館に…というのがおもしろいところです。

これまでに何必館で観た展覧会は、サラ・ムーンやロベール・ドアノーなど、写真展が多かったでしょうか(ブログ写真家ロベール・ドアノー)。

そうたびたび出かけているわけではないのですが、いずれも強烈な印象で記憶に残っています。何必館開催の展覧会は、綺麗とか、心安らぐとか、そういうものとは一線を画した、なんというか緊張を伴うもののように思います。

大きな美術館と違い、フロアに私一人ということしばしば。作品から発せられるエネルギーに射すくめられ、時には恐怖すら感じ、早く誰か来てぇ、と心で叫んでしまう、なんてことも。

それでも、決して目をそらさないぞ、と踏ん張って、一枚一枚の作品と対峙する時間。それは取りも直さず自分自身と向き合う時間でもあるような。私にとって何必館は、ただの鑑賞者でいることを許されない、そんな気がする美術館です。

さて、開催中の展覧会を調べてみると、「いま、又、吉田カツ展」とのこと。イラストレーターとしても活躍された画家さんのようです。存じ上げない方でしたが、何必館での展覧会には裏切られない。そんな確信を持って出かけて行きました。

こどもが思いのままに絵の具を塗りこめたような自然や静物。かと思うと、エロス溢れる男女の姿態…。どれも自由で、大胆で、生命力ほとばしる絵ばかり。奔放さにたじろぎながらも、ふっと笑ってしまうユーモアも垣間見え。いやはや、気持ちのいい展覧会でした。

全作品を観終わったあと、導かれるように最上階の坪庭「光庭」に辿り着くのが、この美術館の魅力のひとつです。その前に置かれたソファーでひと休みするのが、私のお約束。

外の雑踏をよそに、ここだけ時間が止まっているかと思うばかりの静けさのなか、光射しこむ天窓を突き抜けて枝を伸ばす木を見上げていると、さっきまでの張りつめた気持ちから、一気に解放されていくよう。

ふと、座禅を終えて縁側で庭園を眺めている時って、こんな感じかも、なんて思ったり。座禅の経験はないのですが…。

帰宅後、改めてホームページを開いてみました(http://www.kahitsukan.or.jp/)。そこで、定説を 「何ぞ必ずしも」 と疑う自由な精神を持ち続けたい…。そんな願いをこめて「何必館」と名づけられたことを知りました。私がなぜこうも、この美術館に心魅かれるのか。改めて腑に落ちた思いでした。

なににつけ、まわりを見渡し、他のなにかと比べ、その中に自分を当てはめがちな私。そこでは自分に欠けているものしか見えなくて。自分は外れているとしか思えなくて。どんどん自分を不自由にして、そうして自分を見失ってしまう…。

何必館の展覧会を観る時、私はとても自由な気持ちになります。作家のエネルギーに触発されて、ふだん囚われているもの…幻の「当たり前」や、幻の「ふつう」や、幻の「みんな」…。そんなものを根こそぎ剥ぎ取って、ありのままの自分に帰っていける気がするのです。

ただ、それだけでは済まされないのが「何必館」。作品の向こうから、作家の鋭い眼差しが、その自由を支える強さはあるか? その孤独に耐える覚悟はあるか? 厳しい問いを突き付けてきます。たちまち、あたふたしてしまう私。残念ながら、まだまだのもようです。

何必館で過ごす時間の中で、好きなアートを通して、定説を「何ぞ必ずしも」と疑う自由な精神を持ったひとになっていきたい…。そんなことを思った秋の一日でした。

自分の中に毒を持て

アートなこと

2018年06月05日

日帰りでも、泊まりでも、一人でふらりと出かけることが好きだった私。知らない場所に、ただ一人、身を置く感覚が好きでした。本を読むことも好きで、日がな一日、読書に耽っていたいと思うくらい。そのどちらも、店を始めて以来、すっかりできなくなってしまいました。

そんな私の思いを、束の間、両方、満たしてくれる場所があります。街中にあって、ちょっと非日常な空間。心ゆくまで本の世界に浸れる、極上の場所…。ブックカフェです。以前のブログでも少し紹介しました(ブログ画家 堀文子さんのこと)。

仕事帰りが多いのですが、先日の定休日、近くに所用があり、珍しく昼間にふらりと立ち寄ってみました。座った席の前には、いつもながらに魅力的なタイトルの本がずらり。その中にひときわ異彩を放った一冊がありました。

「自分の中に毒を持て ~あなたは”常識人間”を捨てられるか~」

著者は岡本太郎氏。「君は、この本を手に取る勇気があるか ? ! 」。ギョロリと向いた目で、にらみつけられた気がしました。これはもう受けて立たないわけにいかない! 意を決して手を伸ばしました。

岡本太郎氏といえば、なんといっても1970年大阪万博の「太陽の塔」がお馴染みです。個性的でエネルギッシュなイメージは作品のみならず、作者自身と重なります。生まれながらの天才。それが素のままの方だと思っていました。

著書を読み、その裏には激しい葛藤があったことを知りました。なにものにも、おもねらない独自の感性、美意識、価値観。世の中に溢れかえる「常識」に、一人立ち向かう孤独な戦い。迸るエネルギーがどのページからも溢れていて、たちまち引き込まれてしまいました。

自分の中に毒を持て

そのエネルギーの源となっていたのが、この言葉だったのだと、挑発的なタイトルの意味が理解できました。同時に、私の心にストンと落ちるものがありました。

「しののめ寺町」開店以来、毎日が試行錯誤の連続。うまくいくこともあれば、いかないこともあり。それでも昨日よりは今日、今日よりは明日…、と少しずつ前に進んできたように思います。お蔭様で6年が過ぎました。

もちろん今も、より良い店にしていくべく、試行錯誤の毎日に変わりはありません。ですが、なんだか前に進まない、という感覚に陥ることが増えました。これまでと同じやり方では、もう通用しないのではないか。新しい視点が必要な時期に来ているのかもしれない。そんな思いが心に去来するようになりました。

仕事でもプライベートでも、まわりと協調していくことは、大切なことです。無用な軋轢を生まないよう、多少、自分の思いをセーブしてでも、まわりに合わせる。一般的と言われる流れに沿う。リスクは避けて、無難に、平穏に…。

この著書を読み、思わず知らず、そういう考え方で行動することに慣れてしまっている自分に気づかされました。あながち悪いことではないかもしれないけれど、自分で限界を作ってしまっているような。なんだか、おもしろくない。

太郎氏のような生き方は、とてもじゃないけれどできませんが、エッセンスだけは取り入れてみたい。以来、試していることがあります。

日常でなにか決断をする時、例えば買い物に迷った、なんてささやかな場面。「自分の中に毒を持て」と心の中で唱えてみる。すると少し違った選択ができる気がします。自分が本当に選びたかったのは、こちらだったんだ、と意外に思うことも。

弱気になりそうな時「自分の中に毒を持て」と唱えてみる。すると、強気がむくっと頭をもたげ、内なるエネルギーを呼び覚ましてくれるような。エネルギーを封じ込めていたのは、私自身だったのかも、と少し自分を俯瞰できます。

「自分の中に毒を持て」は、私のおまじないの言葉になりました。唱えてみるだけで、なんだか、おもしろい。まだ、よくわかりませんが、なにかが変わっていく、大きなヒントが含まれている気がしています。

太郎氏のみならず、誰もが個々に持つ感性や美意識や価値観。そうしたものを解き放って、もっと自由に生きられたら素敵だなぁ。それが、今ある「常識」と言われるものから、少しばかりはずれていたとしても。そんなことを思うこのごろです。

今回は、まだまだ未知数の話となりました。またご報告できることがあれば、書いていきたいと思います。

堀文子さんの言葉 3

素敵な女性

2018年02月28日

新しい年が始まったと思ったら、早、2月も終わり。一年の6分の1が過ぎたことになります。ということは…、今年の目標の6分の1が片付いていないといけない、という勘定でしょうか。いやはや、困った。

昨年は3月に5周年を迎えるということで、チャレンジの年と位置付け、年初からなにかと慌ただしい毎日でした。なかでも対外的な仕事は、それぞれに厳格な締め切りや決まりごとがあり、否が応でも対応せざるを得ない状況に。

慣れないことに四苦八苦しながらも、お尻に火が点くと出来てしまうものだなぁと、人間に備わった底力に感心したものです。ぎっくり腰という、有り難くないおまけつきではありましたが(笑)。

そんな新しいこと続きだった昨年から一変。今年は、地に足をつけ、腰を据え、今あることを一つ一つ丁寧に見直す年にしよう。そう目標を掲げました(ブログ場の神様)。

開店から間もなく6年。改めて見直してみると、改良しなければいけない点がたくさんあることに気づきます。まるで目の前にあったフィルターを外されたよう。どうして今まで気づかなかったのか、なんと無知なままやってきたのか、呆れるばかりです。

それもこれも6年続けてきたからこそわかること。心新たに推し進めていこう、そう考えていました。例年、1月2月は店ものんびりモードとなり、手を付けるには格好の時期です。

ところが、いざとなると考えが頭の中で堂々巡りするばかり。一向に行動に移せません。必ずしも、今日、しなくてもいいわけで。むしろ、しない方が、余計な混乱を巻き起こさずに済むわけで。

なんて、先送りしているうちに日は過ぎるばかり。自分で自分のお尻に火を点けるのは難しいもの。しまいには、動物も冬眠する季節、寒さや日照時間の短さが、人間の行動力も鈍らせてしまうのかも。なんて、苦しい言い訳をしたりなんかして(笑)。

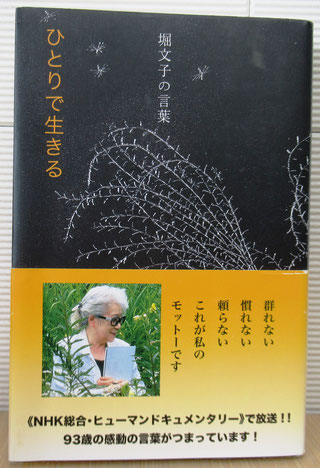

ふがいない自分に呆れながら、この間、しきりに浮かぶ言葉がありました。私が敬愛する女性の一人、画家、堀文子さんのエッセイ「堀文子の言葉」に収められた一節です(ブログ堀文子さんの言葉 堀文子さんの言葉2)

群れない 慣れない 頼らない

これが私のモットーです

一つの画風を確立すると、もはやそこには留まらず、新たな画風を求めて、新天地を切り拓き続けて来られた、孤高の画家、堀文子さん。自由な発想と、果敢な行動力。なにより、それらを支える強靭な精神力。堀文子さんの言葉には、どれも圧倒されますが、「慣れない」の言葉には、痛いところをキリキリ突かれる思いがします。

正直のところ、今年の目標は、チャレンジの年と位置付けた昨年より、ずっと楽だと思っていました。とんだ見当違い。今あることを見直していくのは、新しいことを始めるよりも、ずっと難しい。

慣れたことには、良くも悪くも安心感があり、わざわざそれに手を加えるというのは、とても勇気の要ることです。変えたことに、理由を求められることもあるでしょう。確かな裏付けと自信がないことには出来ません。

私がなかなか行動に移せない理由。それは、そもそも知識や経験が絶対的に足りないからではないか。裏付けがないから、自信もない…。

なんの知識も経験もないまま飛び込んだ商売の世界。なにがわかっていないのかもわからないまま、ただ夢中でやってきたように思います。ようやく、わからないことが、わかってきたのでしょう。無知なまま行動することが、とても怖いことだと気づきました。

堀文子さんは、常に感性を研ぎ澄ませ、日々、研鑽(けんさん)を積んでこられるなか、ひとところに安住し慣れてしまうことを良しとしない。そういう生き方が、身につかれたのだと想像します。慣れない、ということの裏には、たゆまぬ努力が不可欠。成長し続けていることが前提です。

改めて、一から勉強だなぁ。

学ぶべきことがあまりに膨大で、ちょっと途方に暮れている私でありますが、年頭に掲げた、今あることを一つ一つ丁寧に見直していく、という目標。これは今年に限ったことではなく、ずっと続くテーマです。ならば、焦らずに、できることからやっていこう。そう思うと、少し気が楽になりました。

堀文子さんには遠く及びませんが、現状に慣れてしまうことなく、常に新しい「今」を更新していけるよう、たゆまぬ努力を続けていきたいと思います。よりよい店づくり、健全な経営を目指して。

年明けから2ヶ月をかけて、ようやく目標達成のためにすべきことが明確になりました。かなりの出遅れ。しかも、かなりの遠回りとなりそうです(汗)。どうぞ気長に見守ってくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

人生フルーツ

アートなこと

2017年12月13日

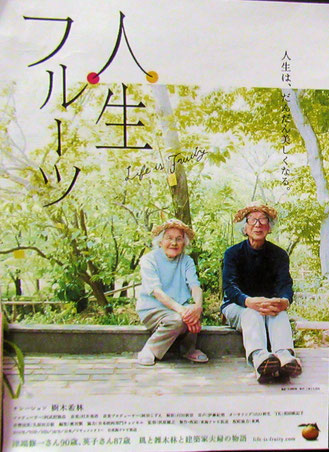

先月のことになりますが、素敵な映画を観ました。「人生フルーツ」。ご主人90歳、奥様87歳、足して177歳。ある建築家夫婦の日常を追ったドキュメンタリーです。

きっかけは知人の勧めでした。ひとの映画の感想ほど当てにならないものはないと思っている私ですが、この方は、私が敬愛してやまない故 佐藤初女さん(ブログ佐藤初女さんのこと4)と懇意にされていた女性。「きっと、なにか感じるものがありますよ」のお言葉に、矢も楯もたまらず、出かけて行ったのでした。

津端修一さんは、かつて日本住宅公団のエースとして、数々の都市計画に携わってこられた建築家です。1960年代、風の通り道になる雑木林を残し、自然との共生を目指したニュータウンを計画。けれど、経済優先の時代はそれを許さず、完成したのは理想とはほど遠い、無機質な大規模団地でした。

修一さんは、それまでの仕事から距離を置き、自ら手掛けたニュータウンに土地を買い、家を建て、雑木林を育て始めます。

自分の手で出来ることは、なんでも自分でやる…。ご夫婦でコツコツと丁寧に暮らしてこられた日々。いつしか庭には、70種類の野菜と50種類の果実が実り、小さいながらも、まるで里山がそこにあるよう。

ご夫婦それぞれに、またいろいろな視点から、感じ入る箇所はたくさんありました。が、なかでも私が一番感銘を受けたのは、修一さんの生きる姿勢でした。

実績を重ねてこられた働き盛り、新たに渾身の思いで立てた計画が頓挫するという挫折。屈辱感、無力感…、心中を察するに余りあります。が、それについて多くを語られることはありませんでした。

代わりに、描いた理想を、自らの家で実践してみる…。つつましくも、遊び心いっぱいの豊かな暮らしが、スクリーンいっぱいに繰り広げられるのを眺めながら、後半生はそういう生き方を選択されたのだと、私なりに理解しました。

事の大小を問わず、人生、うまくいくことばかりではありません。時に、どうしてこうも、うまくいかないのかと悲嘆に暮れることも。そんな時、なにかのせいにしたり、誰かを恨んだり、運命を嘆いたり…、なんてしがちなものです。

そうしたことを一切せずに、自分の中でしっかりと向き合い、その後の自分の有り様を定め、自分なりに結実していかれた人生。そんな修一さんだからでしょう、90歳にして舞い込んだ仕事は、精神を病む患者さんの病棟の設計でした。依頼者を前に、すぐさまスケッチブックを取り出し、さらさらとラフスケッチをして見せられたというエピソードは、とても印象深いものでした。

残念ながら、完成した病棟は、奥様に抱かれた遺影となってご覧になることとなりましたが、庭仕事のあと、昼寝から目覚めることなく旅立たれた90年の人生は、見事としか言いようがありません。

自分の人生は、自分でケリをつける。

そういうことなんだなぁ、と思いました。

修一さん亡きあと、修一さんの生前と変わらぬ暮らしを守り続けておられる妻、英子さん。一人、庭を眺められる顔の大写しで映画は終わります。長い人生を歩んで来られたからこその、えもいわれぬ情感がたたえられた表情。刻まれたしわ、しみは隠しようもありませんが、それすら美しいと思いました。ふと、佐藤初女さんが生前よく口にされた、「透き通る瞬間」(ブログ透き通る瞬間)という言葉が浮かびました。

長く生きるほど、人生はより美しくなる

映画の中で引用された、建築家、フランク・ロイド・ライトの言葉です。長寿が必ずしも幸せとはならない時代。特に、女性が年齢を重ねることには、とても冷淡な世の中です。確かにそうかもしれないけれど、決してそうではないかもしれない。年齢を重ねていくことの醍醐味を、静かに教えてくれた映画でした。

今年も残りわずかとなりました。まずはこの一年にきちんとケリをつけられるよう、年末までしっかりやり切りたいと思います。

年内の営業は30日(土)まで。第4木曜日の28日は営業いたします。年末に関しましては必ずご予約をお願いします。