堀文子さんの言葉

素敵な女性

2014年09月14日

前回のブログで日本画家、堀文子さんのことを書きました。(ブログ画家 堀文子さんのこと)

ふと立ち寄ったカフェで、たまたま座った席の正面に置かれたていたのが、堀文子さんのエッセイ「堀文子の言葉 ひとりで生きる」でした。絵と共にその生き様が素晴らしく、珠玉の言葉をたくさん残しておられる堀文子さん。私の憧れの女性です。思わず手に取ると、冒頭こんな文章が…。

私は九十年もの長い間さまよって、やっと少しわかったというか、私は自分を否定して、自分のことを劣っていると思っていましたから、よその世界に憧れて世界中をさまよったのです。自分は日本の生物だったと、そのことがわかるまでに長い時間がかかりました。

見つかったかどうかは知りませんけど、「青い鳥はよそにはいない」ということがわかったのです。皆さんも「青い鳥は自分のなかにいる」はずです。

私も自分のことを、なにか決定的なものが欠落した、ひとより劣った人間だと思ってきました。欠けているものを埋めたくて、劣っているところを補いたくて、随分と模索を続けてきました。堀文子さんには遠く及びませんが、方々探し回り、あれこれと試みてきたように思います。

けれど、どこも自分の居場所ではないような、どれも自分が求めていたことではないような、そんな気がしてすごすごと撤退、なんてことを繰り返してきました。飽き性とも少し違う、どれもしっくりとこなかったのです。

そんな様子を好奇心旺盛とか、行動力があるとか言ってくださる方もありますが、どれも大成することなく投げ出してきただけです。また回りををキョロキョロして、ひとと自分を比較して、ないものねだりをして、手に入らないことに途方に暮れて…。不全感はますます募るばかりでした。

思いがけず店を始めることになって二年半が過ぎました。生活は激変。あれこれ言っている余裕などなく、ただ目の前にある「しののめ寺町」と向き合ってきた日々。それはとりもなおさず、自分と向き合ってきた時間でもあります。

突然、商売の世界に飛び込んだ私は、ひとのなん倍も努力しなければいけないと思っていました。まわりの華やかな方たちを見て、私には到底真似はできないと思うことも。正直ちょっと疲れ気味に(ブログストック)。

一日の大半の時間を過ごす店、そこに立つ自分…。初めてここが私の居場所だと思えました。求めていたことがここにはあるのだと。だからどんなに疲れても、今度ばかりは続けてこられています。

自分の思いが店に反映し、店の印象が私に投影される。そんな毎日を送るなかで、気づいたこがあります。店をよくしていくには、まず自分がよくあらねばいけないということ。店を大切に思うなら、まず自分を大切にしなければいけないということ。

まわりから学ぶことはたくさんあります。もちろんこれからも学び続けていくつもりです。が、同時に自分に目を向けていくことも大切なんじゃないか、そう思うようになりました。自分の中に眠るものを呼び覚ますこと。くすんだまま放置しているものに磨きをかけること。そこにはまだまだ大きな可能性が秘められているような。逆行するようですが、改めてそこから始めてみようと思います。

私の心の中に、青い明かりが灯りました。よく見ると、濃い鮮やかな青色をした鳥でした。以来、ときどき手に載せて優しく撫でてやります。両の掌で包むようにそっと抱いてやります。繊細な羽を傷つけぬよう大切に。鳥は安心したように身を委ね、私の心も穏やかになっていきます。

堀文子さんの言葉のとおり、青い鳥は誰の心の中にも一羽ずついるはず。気づくか気づかないかは本人次第。気づけた私は幸運でした。

余談ですが、8月のこと、自宅の玄関先のやまぼうしの鉢植えに、鳥が巣を作りました。ぴぃぴぃと可愛い鳴き声を上げて、いたいけなヒナが二羽。親鳥が餌をくわえては通ってきます。巣立ちを楽しみに、木を見上げる日が数日続きました。

今年は大雨続きの夏でした。そこは屋根もない場所で、心配していたところに台風が。ぱったりと鳴き声が聞こえず、可愛い顔を見せてくれることもなくなりました。巣を覗いてみると、中は空っぽ。巣立ちには早すぎます。どうしたことやら。私の力不足のようで申し訳ない気もしましたが、自然界で生き抜くのは容易なことではないのかもしれません。

勝手な解釈ではありますが、折も折、私の心に青い鳥のイメージを届けに来てくれたような、そんなエピソードでした。

イリーナ・メジューエワさんのこと

アートなこと

2013年11月24日

先日、イリーナ・メジューエワさんのピアノ・リサイタルに出かけてきました。京都在住のロシアのピアニストです。

「しののめ寺町」開店当初から、日本人のご主人様と共にご贔屓いただいている大切なお客様です。陶器の人形のように美しく、初めてご来店くださった時、見とれてしまったのを覚えています。しばらくして新聞記事で有名なピアニストと知った次第、ふだんはとても控え目な方です。

初めて出かけるイリーナさんのリサイタル、どんな姿でどんな音色を奏でられるのか、とても楽しみに登場を待ちました。フランス人形のようなドレスを想像していたのですが、現れたのは流れるようなシルエットの黒いシンプルなドレス姿。意外でしたが、むしろイリーナさんの素の美しさを引き立てていて素敵でした。そして演奏開始…、

驚いてしまいました。

素人にも一目瞭然の技術の高さ、華奢な体のどこにこんなパワーが秘められているのかと思う力強さ、ほとばしる熱情…。そこにいるのは、店で会うイリーナさんとは違う、ピアニスト、イリーナ・メジューエワ。一人の芸術家でした。

感動しながら、不思議な感覚も味わっていました。音楽の素養のない私、もともとクラッシックに興味があったわけではありません。そんな私が、今ここにいて、目にしている光景、耳にしている音、感じている思い…。これらは「しののめ寺町」がなければ、そこでのイリーナさんとの出会いがなければ、生まれなかったものだなぁと。

これからもイリーナさんのピアノ・リサイタルがあれば出かけていくでしょう。ひとつ、新しい扉が開いた気がしました。

人は意識の底に、その何倍もの無意識を抱えていると言われています。自分で「私はこれが好き」って思っていることは、実はほんの一部で、気づいていない「好き」、残念にも気づかないまま終わってしまう「好き」を、人はたくさん抱えているのかもしれません。ゆらゆらと起こされ、目覚めの時を待っているたくさんの「好き」が、心の底深くにまだたくさん眠っている。イリーナさんの演奏を聴きながら、そんなことを思いました。

「しののめ寺町」でのさまざまな方との出会いに感謝し、そこから生まれる「好き」を見逃さず、大切に育んでいきたいと思います。「好き」が多ければ多いほど、人生は楽しくなるはずですから。

感動した私、リサイタル終了後、CDを購入してサイン会の列に並んでしまいました。私に気付いたイリーナさん、とても恐縮した様子でした。翌日、さっそくご来店いただいたのには、今度は私の方が恐縮してしまいました。日本人顔負けの律義さです。(笑)

感動を伝えると、消え入りそうな声で「恥ずかしい…」と言って、ご主人の後ろに隠れんばかりに…。舞台上のイリーナさんはもちろん素敵だけれど、いつものイリーナさんもまた素敵で、なんだかホッとしました。

私の中の「好き」をひとつ目覚めさせてくださったイリーナさんに、心から感謝です。

マーク・ロスコの闇

アートなこと

2013年10月15日

すっかり陽が短くなってきました。6時に店を閉め、帰る頃にはもう真っ暗です。秋の始め、うす暗がりのなか一人歩く道は、とてもさみしいものでした。いっそ真っ暗になると諦めがつくのか、さみしさにも慣れてきました。

前回のブログ「ポテトなじかん」で、私はセンター向きじゃないと書きました。それと関連して、私は陽の当たる場所向きじゃないなぁ、と思うこのごろです。

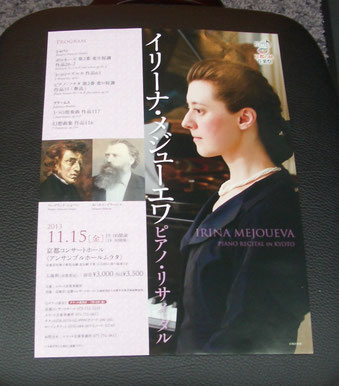

ブログ「イサム・ノグチの輪っ!」で書きましたが、近代アートというのか前衛アートというのかそういうのが好きで、絵画ではマーク・ロスコが好きです。

マーク・ロスコと聞いて「?」と思われ方が多いでしょうか。ご存知の方はご存知の方で、違った意味で「?」と思われるかもしれません。絵の具を塗りたくっただけのような、しかも黒が多くて、とても暗い絵を描く画家です。

数年前、滋賀の美術館で彼の絵を観た時のこと…。黒い絵の具の部分を見ていて、見入ってしまい、ぐいぐい引き込まれ、引き込まれ引き込まれ、そうして突き抜けて、パーンと解放されるような、そんな感覚に陥りました。不思議な感覚でしたが、とても爽快だったことを覚えています。

戒壇巡りというのをご存知でしょうか? お寺の床下を巡るもので真の闇を体験できます。時々やっている寺院があり、清水寺で体験した時は、観光地のこと前後に人の気配があり、アトラクション気分でした。滋賀の木之本地蔵院というお寺では、全くの一人でしたので、それはそれは怖かったです。ならば、しなければいいのですが、なんか好きなんです。(笑)

原始以来、人間は闇は怖いものなのでしょう。真の闇は怖いものですが、真の闇に至るまでには様々なうす闇があり、それぞれに趣が変わるように思います。

マーク・ロスコの描く黒はやはり闇を連想させます。ただ、暗いけれどほの明るい。なにか温かみが感じられ、ゆっくりなら進んでいけそうな気配。かすかに希望を包み込んでいて、どこかにつながっていると思わせる闇…。私のまったくの主観ですが。 引き込まれたのは、そのせいだったのでしょう。

陽の当たる場所を全力で颯爽と駆け抜けるのは素敵なことですが、私には晴れがまし過ぎて、とても出来そうにありません。

うす闇で全力疾走は難しく、自然と歩みは遅くなります。うす闇に目が慣れてくると、いろいろなものが見え出すことがあります。陽の当たる場所に慣れた目では見えなかったものが。そうしたものを見つけながら、ゆっくり歩いていくのが、私には向いているように思います。

それでも、やっぱり闇は不安で怖くて、さみしいものです。「この道でいいんだよ」と、足元にそっと明かりを差し出してくれる手が欲しいと思うことも。

そんなあれこれを思いながら、秋が深まっていきます。

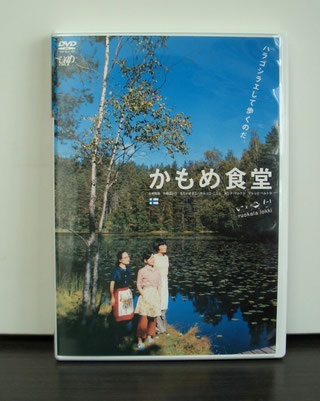

かもめ食堂

アートなこと

2013年09月14日

店を始める前はよく映画館に行きました。大スクリーンで超大作、というよりは、小さな映画館で上映される作品を好んで観ていました。なかでも荻上直子監督の「かもめ食堂」は大好きな作品です。

小林聡美さん演じるサチエが、フィンランドで日本食の食堂を始めるお話。どこまでが小林聡美さんの素で、どこからがヒロインのサチエなのか判別つかないくらい自然な演技で、つい惹き込まれ、随所で笑ってしまいます。映画館に二度足を運んだのも、DVDを買ったのも、この作品が初めてです。

サチエは華やかではないけれど、透明感のある可愛らしい女性です。オープンキッチンの店は狭いながら小ざっぱりとして、磨き上げたステンレスのお鍋やお洒落な北欧雑貨など、いたる所にセンスが光ります。そこに立つサチエが店に似合うこと似合うこと。料理をする立ち姿、コーヒーを淹れる所作、日常のなんでもない様が、とても美しいんです。

当時「ほぼ専業主婦」だった私は、こんな風に家事をこなせたらいいなと、いつもお手本に思ってきました。現実はなかなかこうはいきませんでしたが(笑)。

買ったDVD、何年も置いたままになっていたのですが、先だっての大雨の定休日、やっと観ることが出来ました。店を始めた今観ると、改めて気づく魅力がいっぱいで驚いてしまいました。

サチエは美味しそうにものを食べるひとを見るのが好きと、食堂を思いつくも、フィンランドでとは、あまりに無謀な計画です。けれど、べつに日本でなくちゃいけないこともないと、こともなげに言ってのけるおおらかさ。自分に似合わないことはしない。似合うことはちゃんとやる。シンプルながら固い信念はブレることなく、それでいてちっとも力が入っていない。

閑古鳥の鳴いていた食堂に、少しずつ人が集まるようになり、やがて満席に。食事する客の皆が幸せそうで、客席を見渡すサチエが輪をかけて幸せそう。ビジネス的にいうとサチエの計画は成功ということでしょうが、もうそんなことを越えちゃっている世界のように思えます。

原作の帯に書かれた言葉

毎日ふつうで、おいしくて、

小さいけれど堂々としていました。

これや! って思いました。

杉本先生から教わったこと

アートなこと

2013年06月30日

個展の案内が届き、出かけてきました。

杉本晋一展

『重力都市14シリーズ 2007-2013の仕事』

2013/6/25~07/06

galerie 16

不思議な次元を描いた素晴らしい大作です。

私、30代の半ばの2年間、服飾の専門学校に通った経験があります。家事と学業の両立は大変でしたが、私には密かな夢がありました。ニットデザイナーになれたらいいな、と。気恥ずかしくて一度も口にしたことはありませんが。その学校に講師として来られていたのが杉本先生です。私には、学友より年齢の近い先生でした。

デッサンと色彩学の担当で、鉛筆一本でプラスチックや木綿などの質感を描き分けたり、色のイメージから一着の服をデザインしたり。毎回、難しくも楽しい授業でした。

「ファッション雑誌は見ないほうがいい」

先生から言われた言葉です。既成概念にとらわれるな、ということでしょうか。自ら創作することの楽しさを教わりました。

卒業後しばらくして、ささやかながら、ニット業界で仕事をさせていただくようになりました。学んできたことが、実を結んだといえば結んだような。

ところが数年であっけなくやめてしまいました。やりがいのある仕事ではありましたが、なにか、そこが、自分の居場所ではないような気がしたのです。お世話になった方には申し訳ないことでした。学んできたことが、無駄に終わったといえば終わったような。

そうこうするうちに、今回の起業となりました。開店に当たっては決めなければならないことがたくさん出てきます。それぞれ専門の方にずいぶん助けていただきましたが、最後は自分たちで決めなければいけません。経験のない私は途方に暮れることもたびたびでした。

そんななか、包装の袋やロゴマークのデザインを考えたり、店内のしつらえの配色を決めたりといった作業は、とても楽しいものでした。緊張を伴うものでしたが、ものづくりが好きな私にとっては、またとない創作のチャンスです。嬉々として取り組んでいたように思います。学んできたことが役立ったといえば役立ったような。完成度はともかくですが。

人生に無駄はない、とはよく言われることですが、すぐに実感できるものではありません。焦ったり、悔やんだりの連続です。そうしたなか、巡り巡って、ああ、そういうことだったのかと気づくことも。自分流のこじつけだったりする場合もありますが…。いずれにせよ、忘れた頃にやっと実感できるというのは、かなり忍耐の要ることです。

最近、これまでに経験してきたうれしかったこと、辛かったこと、そんなこんなが全て今につながっているんだなと思うことがあります。そんなことを実感できるくらい、私もそこそこ長く生きてきたということかもしれません。(笑)

既成概念にとらわれない、あまりに自由な杉本先生の作品を鑑賞しながら、そんなことを思ったことでした。